令和4年度の電験二種二次試験(電力管理、機械制御)を実際に解いて、どんな対策が必要だったのかを詳しく分析しました。

この記事では、令和6年度の受験に向けて実力をチェックするために、筆者が令和1〜5年度の過去問をすべて解いた経験をもとに、

令和4年度の出題内容を「難易度・傾向・対策」の観点から本音で講評します。

実際の解答や自己採点結果、使った教材との相性も交えながら、

「どの問題で点が取れたか、なぜ取れなかったか」

「どんな勉強をしていれば合格に近づけたか」

まで具体的に掘り下げて解説。

これから電験二種に挑戦する方にとって、過去問の活用方法や教材選びのヒントが詰まった内容になっています。

出題傾向をしっかり掴んで、効率よく合格を目指しましょう!

目次

✍️ 電験二種二次試験に向けた当時の勉強状況など

令和6年度の試験に向けた勉強状況は以下の通りです👇

- 勉強期間:2023年12月~2024年11月

- 計算対策

- これだけシリーズ:3週以上

- 戦術で覚える:3週以上

- 完全攻略:5週以上

- 論説対策(※)

- キーワードで覚える:3週以上

- 完全攻略:3週以上

- これだけ電力管理:3週以上

- 過去問実施日:2024/10/14

※論説はキーワードで覚える中心に学習し、完全攻略とこれだけ電力管理は解答パターンの幅を増やす為に各問題集で重複していない問題のみ暗記

詳細(合格体験記)は下記の記事で紹介しています👇

⏱️ 本番のシミュレーション方法

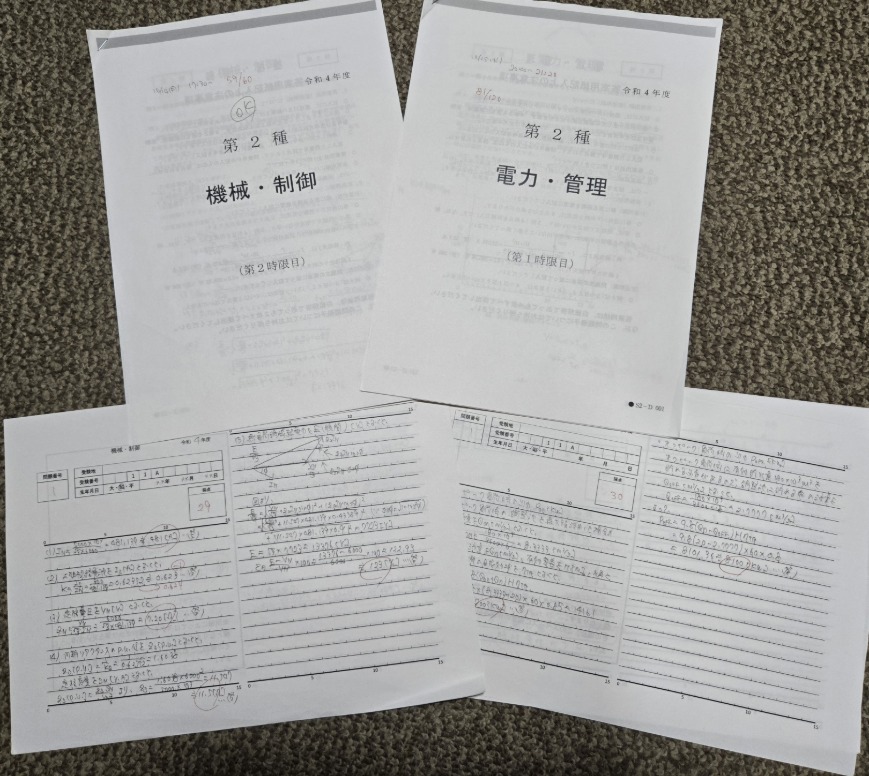

本番の試験を想定して、下記の写真のように問題用紙と解答用紙を印刷し、時間を測りながら行いました。

⚡️ 電力管理|令和4年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

- 問1:【計算】調整池式水力発電所の運用に関する計算問題(水力、施設管理)

- 問2:【論説】酸化亜鉛形避雷器の特徴(変電)

- 問3:【計算】送電線の受電電圧を維持する為の調相設備に関する計算問題(送電)

- 問4:【論説】高圧受電設備の保護について(需要設備)

- 問5:【論説】再生可能エネルギーに関する論説問題(再エネ)

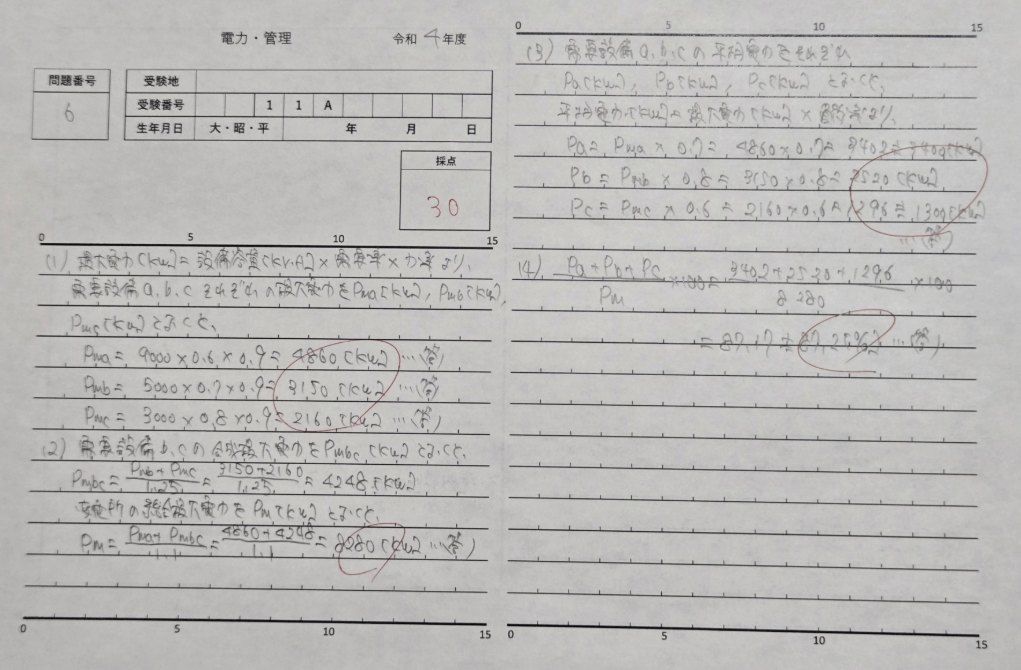

- 問6:【計算】変電所の最大電力、平均電力、負荷率を求める問題(施設管理)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

電力管理は、全6問中4問を選択する形式で、私は問1、問2、問3、問6を選びました。

まず、問1と問6は見た瞬間「これはいける!」と思った計算問題だったので即決。

逆に、問4と問5は知識的に手が出ない内容だったので即スルー。

残る問2と問3のうち、問2は避雷器関連である程度勉強していた分野だったので選択。

問3は初見の形式で手強そうでしたが、残りの選択肢を考えてやむなく挑戦することにしました。

このように、私にとっては「知っている範囲で得点を稼ぐ」戦略を取りました。

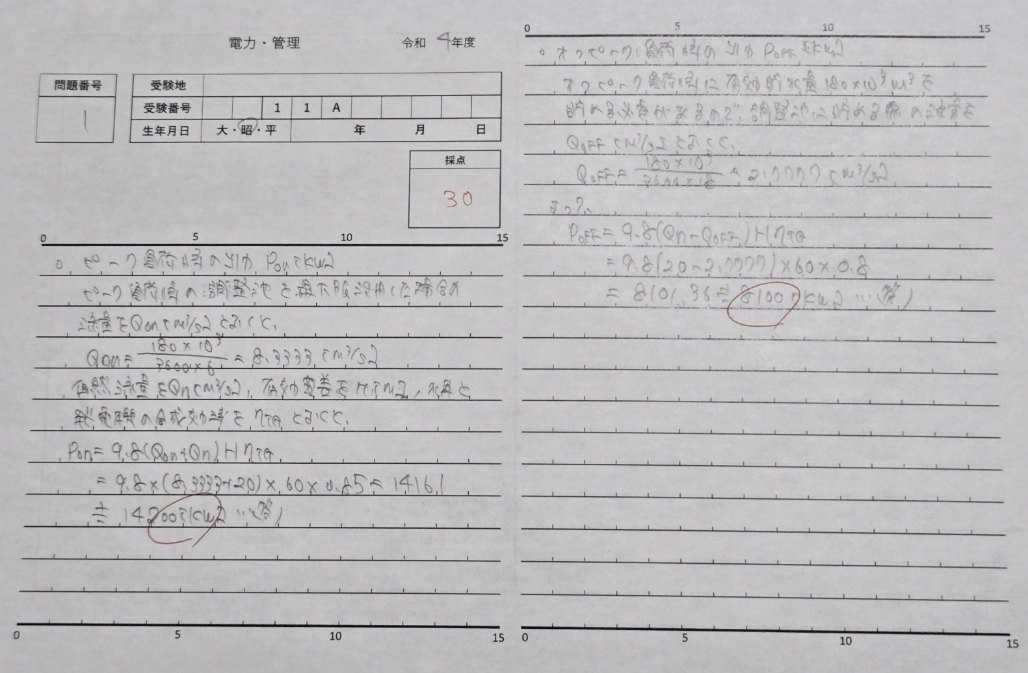

💧 問1:水力発電・施設管理(計算問題)

テーマは調整池式の水力発電所の出力計算。

与えられた負荷曲線からピーク時・オフピーク時の出力を求める問題でした。

このタイプの問題は、「完全攻略」には見当たらないものでしたが、『戦術で覚える!』のP178(法規:昭和55年問2)に非常によく似た問題があり、そちらの方がむしろ難易度が高かった印象です。

私自身、戦術の問題を何度も解いていたおかげで、この問題にはスムーズに対応できました。

自己採点は30点満点!

🔍 振り返りポイント

今回のように旧制度の過去問から出題されることもあるため、『戦術で覚える!』のような教材での対策も有効だと感じました。

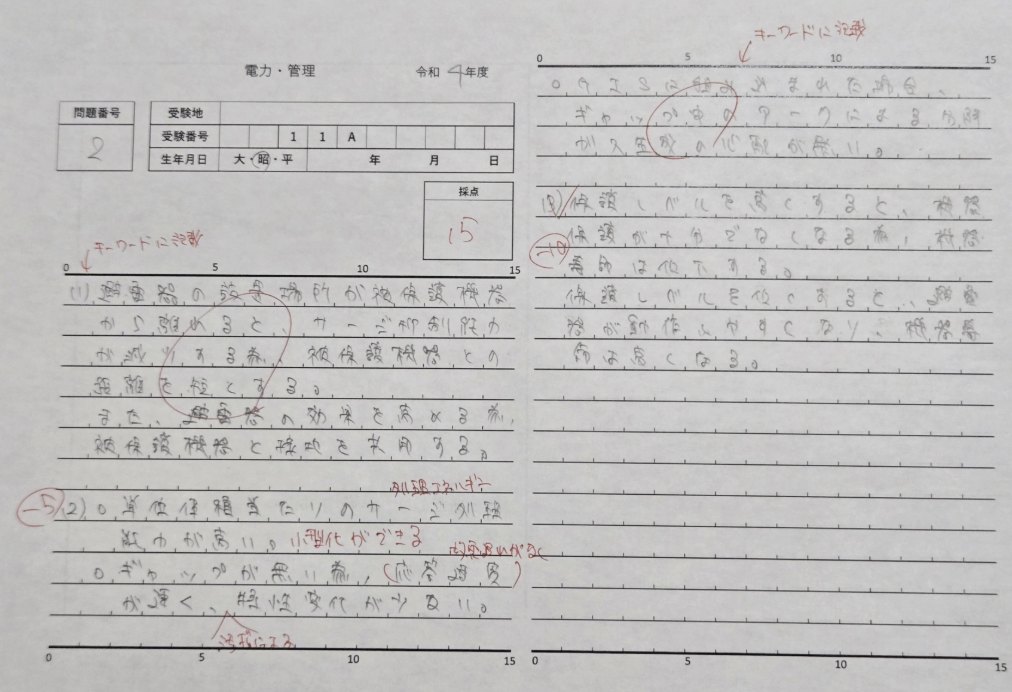

🔌 問2:変電(論説問題)

**酸化亜鉛形避雷器(ギャップレス避雷器)**についての3問構成でした。

- (1)避雷器の設置上の留意点と理由

- (2)酸化亜鉛形避雷器の特徴とメリット

- (3)課電率と保護レベル・機器寿命の関係

(1)(2)は『キーワードで覚える!』で勉強していたおかげで何とか書けました。

(3)は教材(キーワード、完全攻略、これだけ電力管理)には載っておらず、完全に未知の内容。

知識を絞り出して書きましたが、模範解答とはかけ離れていたため、部分点はないと判断しました。

自己採点:15点。

難易度としては標準レベルかなと思います。

🔍 過去問との関連性

(1)(2)は「キーワードで覚える!」P.100 問題5(発変電:昭和44年問題2)、P.103 問題6(発変電:昭和61年問題2)、P205 問題27(オリジナル問題)あたりが近いと思います。

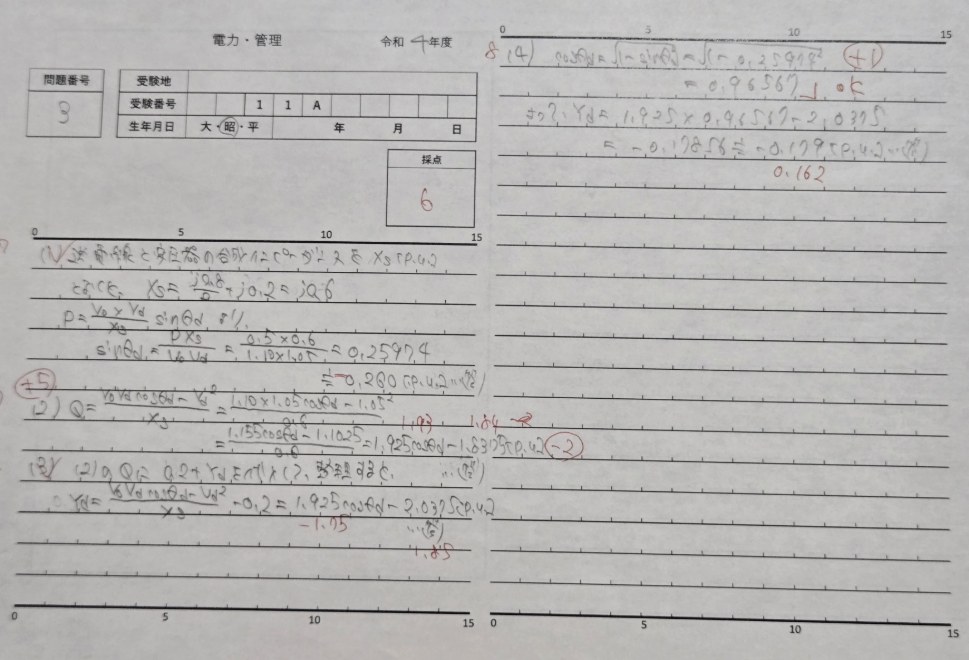

🛤️ 問3:送電(計算問題)

内容は送電線の受電電圧を一定に保つための調相設備のサセプタンスを求める問題。

これまでに見たことがない形式で、完全攻略などにも類題がなかったため、かなり手探りで解く形になりました。

幸い、考え方の方向性はそれほど間違っていなかったと思いますが、計算結果がズレてしまい、自己採点では厳しめに6点。

実際の試験ならもう少し部分点がもらえるかもしれません。

難易度はやや難しい部類と感じました。

🔍 振り返りポイント

「初見だけど、考えればいけそう」という問題で、本質的な理解が求められていると感じました。

♻️ 問4・問5(今回は未選択)

問4:需要設備(論説)

高圧受電設備の遮断方式や、DGRとGRの違いに関する問題でしたが、

使用していた教材(キーワード、完全攻略、これだけ電力管理)には類題がなく、初見で難易度高め。選択肢からは外しました。

問5:再生可能エネルギー(論説)

統計数値の知識や、電力系統への影響に関する実務的な視点が問われる問題で、

こちらも教材に載っておらず、知識がないと厳しい内容でした。

特に(1)は「何割」と答えるだけの記述だったため、間違えると部分点すら取れないのが怖いところです。

🛠️ 問6:施設管理(計算問題)

設備容量・需要率・負荷率・不等率が与えられ、

最大電力・平均電力・負荷率を求める定番問題。

『完全攻略』P.245の問題24(平成16年問6)、P.247の問題25(平成27年問5)に非常に近く、

見た瞬間に「あ、これは完答しなければダメなやつだ」と確信しました。

実際、ミスもなく完答でき、自己採点30点満点。

🔍 振り返りポイント

基礎計算問題は確実に得点源にしたいところ。過去問ベースでしっかり対策しておけば完答可能です。

⚙️ 機械制御|令和4年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

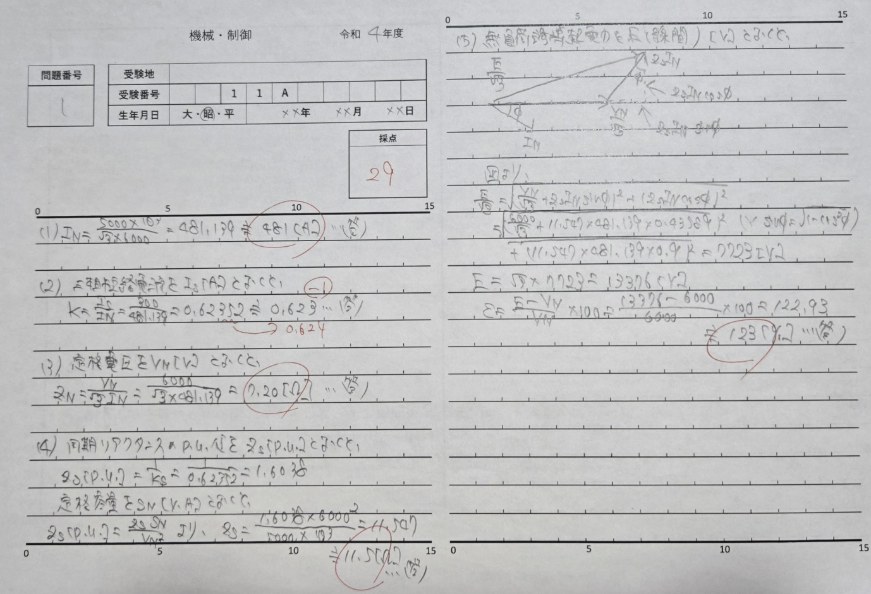

- 問1:【計算】三相同期発電機の諸量を求める計算問題(同期機)

- 問2:【計算】三相かご型誘導電動機の諸量を求める問題(誘導機)

- 問3:【計算】インバータの計算問題(パワエレ)

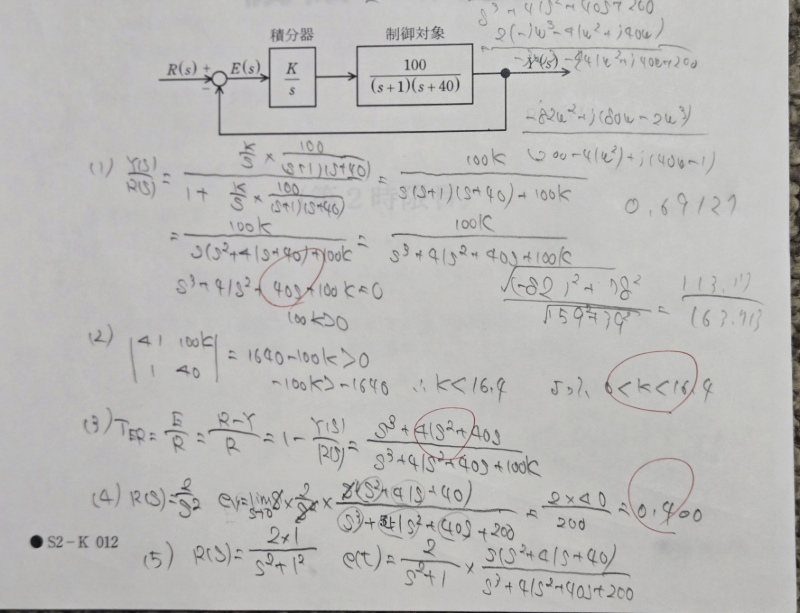

- 問4:【計算】ブロック線図から伝達関数や定常速度偏差を求める問題(自動制御)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

機械制御では4問中2問を選択します。私は事前に、「パワーエレクトロニクスは捨てる!」と決めていたので、問3は最初から選択肢から外していました。

残る問1(同期機)、問2(誘導機)、問4(自動制御)をざっと見たところ、どれも解けそうな印象。

ただし、自動制御は計算に時間がかかる傾向があるため、見た目がシンプルに見えた問1と問2を選択しました。

⚙️ 問1:同期機(計算問題)

三相同期発電機に関する問題で、与えられた条件から以下の5つの項目を求める内容でした。

- (1)定格電流

- (2)短絡比

- (3)基準インピーダンス

- (4)同期リアクタンス

- (5)電圧変動率

特に(1)~(4)は、公式に当てはめるだけの基本問題で、計算量も少なくスムーズに進められました。

(5)は唯一、フェーザ図を描いて式を立てる必要があり、計算量も多くやや手間がかかる箇所ではありますが、内容としては標準的です。

全体として、典型的でオーソドックスな問題。

『完全攻略』に載っている代表的な例題が解けていれば、特に困ることはないでしょう。

難易度は「易しい」部類と判断しました。

私は(2)で四捨五入を忘れるというミスをやらかしてしまいましたが、それ以外は完答。

自己採点は29/30点です。

🔍 振り返りポイント

同期機の問題は近年出題が増加傾向です。四機の中でも難易度は高めですが、典型問題をマスターすれば完答可能です。

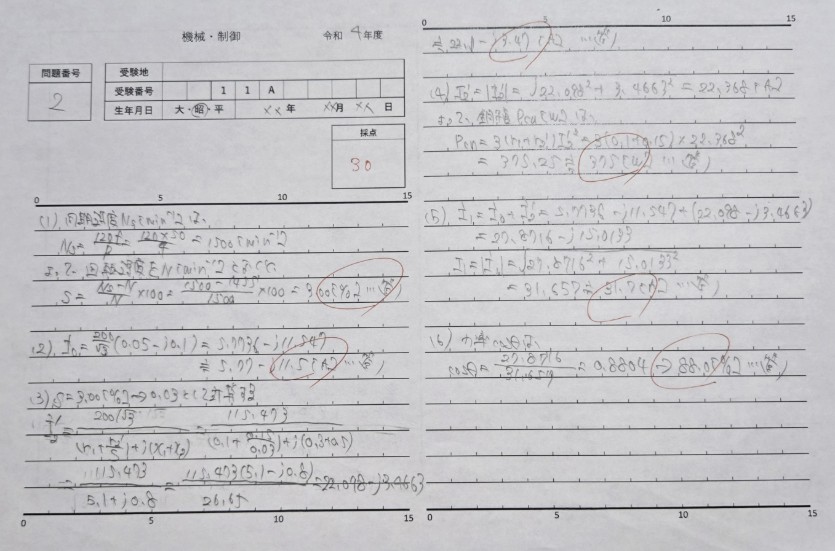

🌀 問2:誘導機(計算問題)

こちらも与えられた条件をもとに、以下の値を順に求めていく問題でした。

- すべり

- 励磁電流

- 二次電流(一次側換算)

- 銅損

- 入力電流

- 入力力率

非常にオーソドックスで、複雑な計算や解法も不要。

普通に対策していれば解ける典型問題でした。

完全攻略のP.297~P.301 問題8~10(平成13年問1、平成28年問1、平成26年問1)あたりと似た構成です。

時間もかからず、落ち着いて解けばミスも少ないタイプの問題だと感じました。

自己採点は30/30点。

🔍 振り返りポイント

誘導機の計算はパターンがほぼ決まっているため、問題演習で手を動かして公式と解法の流れを体で覚えておくのが重要です。

💡 問3:パワーエレクトロニクス(計算問題)

この分野については、私は完全に捨てていた科目だったので、まったく対策しておらず、実際に手もつけていません。

ただ、ざっと問題を見た限りでも、簡単に得点できそうな雰囲気ではなく、

「やっぱり手を出さなくて正解だったな」と感じました。

🔍 振り返りポイント

勉強時間の限られる中では、戦略的に「捨てる勇気」も必要だと改めて実感しました。

📊 問4:自動制御(計算問題)

ブロック線図から伝達関数や定常速度偏差を求める典型的な自動制御の問題です。

『完全攻略』P.525 問題22(平成16年問4)と近い内容で、

(5)以外はスムーズに解けました。

(5)はやや捻った内容で、本番なら焦るかもしれませんが、それ以外は比較的簡単な部類だと思います。

今回は選択はしませんでしたが、こちらを選択してもよかったかなと思える問題でした。

🔍 振り返りポイント

自動制御は毎年出題され、このような典型問題が多いので、優先的に対策しましょう。

📋 試験結果(自己採点)

公式解答と照らし合わせて自己採点した結果は下記の通りです。

実際の試験では部分点がどれくらい貰えるか分からないので、試験本番では余裕を持って合格できるようにするため、客観的かつ厳しめに採点を行いました。

⚡ 電力管理

- 問1(計算/水力・施設管理):30点

- 問2(論説/変電):15点

- 問3(計算/送電):6点

- 問6(計算/施設管理):30点

▶ 合計:81点/120点(約67%)

⚙️ 機械制御

- 問1(計算/同期機):29点

- 問2(計算/誘導機):30点

▶ 合計:59点/60点(約98%)

🧮 総合計

140点/180点(約77%)

✅ まとめ:総評と今後の対策のヒント

この記事では私が実際に解いてみた感想と各問題毎の難易度や傾向、振り返りポイントについて講評しました。

最後にそれぞれの科目の難易度と必要な対策をまとめておきます。

⚡ 電力管理の難易度

- 問1:水力発電、施設管理(計算) 標準

- 問2:変電(論説) 標準

- 問3:送電(計算) やや難

- 問4:需要設備(論説) 難

- 問5:再エネ(論説) 難

- 問6:施設管理(計算) 易

⚙️ 機械制御の難易度

- 問1:同期機(計算) 易

- 問2:誘導機(計算) 易

- 問3:パワーエレクトロニクス(計算) ※未対策の為、講評無し

- 問4:自動制御(計算) やや易

📌 令和4年度の電験二種二次試験で必要だった対策とは?

実際に令和4年度の二次試験を解いてみて、一番強く感じたのは、科目ごとに明暗がくっきり分かれた年だったということです。

特に「電力管理」は手ごわく、論説問題の一部は、どれだけ対策しても歯が立たないレベルの問題も混じっていたと感じました。

私は「キーワードで覚える!」や「完全攻略」などを使って論説対策にかなり力を入れていましたが、それでも問4と問5はまったくお手上げでした。

一方で、計算問題は希望がありました。問3はやや難しかったものの、問1と問6は定番の問題形式で、基礎ができていれば確実に得点できる内容だったと思います。

ここでしっかり得点できるかどうかが、電力管理の勝負の分かれ目になった印象です。

対照的に、「機械制御」は非常に取り組みやすい構成でした。

私は事前に「パワエレは捨てる」と決めていましたが、それ以外の問題はどれも見た瞬間に「これはいける」と思えるものばかり。

特に問1(同期機)と問2(誘導機)は、完全攻略で定番の問題を解いていた人なら、満点も狙えるレベルです。

実際、私は問1・問2の2問で59点(29点+30点)を自己採点で取ることができ、

「苦手分野を無理に追いかけるより、得意分野で確実に取りに行く方が合格に近づく」と改めて実感しました。

🔍 この年で特に重要だった対策ポイント

- 電力管理の論説は対策しても対応できない問題もあると割り切り、部分点狙いの戦略が必須

- 計算問題は過去問の類題や定番問題を確実に解けるようにしておくのがカギ

- 機械制御は、典型問題で取りこぼさない準備が勝負を分ける

このように、同じ二次試験でも、年度や科目によって求められる対応力は大きく変わると実感しました。

「自分が戦える分野で勝負する」

「完答できる問題を確実に落とさない」

——そんなシンプルだけど大切な戦略が、やはり合格には一番近道だと強く感じた試験でした。

📝 あわせて読みたい!電験二種二次試験 受験対策のおすすめ記事

電験二種の受験を考えている方に向けて、他にも役立つ記事をまとめました。ぜひこちらもチェックして、合格に向けた準備を万全にしましょう!