電験二種の二次試験、とくに計算問題は

「難易度が高く、全然解けない」

「どう対策したらいいのか分からない」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

私も最初は計算問題がなかなか解けるようにならなかったんですが、演習を重ねることでだんだんと解けるようになってきて、独学で電験二種に合格することができました。

特に計算問題はほぼ完答することができました!

この記事では、私が実際に取り組んできた勉強法の中から、「特に効果があった計算対策」に絞って、再現性の高い方法をご紹介します。

複数の問題集を使った学習経験や、実際の試験で得た気づきをもとに、計算問題の特徴、参考書の効果的な使い方、そして合格ラインに届くための具体的な勉強法を解説していきます。

「何から始めればいいのか分からない」

「時間をかけているのに点が伸びない」

と感じている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

論説編は下記の記事で紹介しています👇

こちらも読んでみてください!

目次

🛤️ 【完全独学】合格者が実践した計算問題の勉強方法(合格までのステップ)

ここでは、私自身が実践して特に効果があった学習法を厳選し、基本から始めて試験本番で通用する力を身につけるためのステップを考えました。

学習の流れは以下の4ステップです👇

- 基本的な公式や解法をマスター

- 新制度の過去問の解法暗記

- 全過去問の高速周回

- 令和の過去問で実力チェック&実践力をつける

中でも、STEP3を繰り返し行ったことで本番での対応力が大きく向上しました。

✏️ STEP1:基本的な公式や解法をマスターしよう

【二次試験の計算問題の特徴】

電験二種の二次試験における計算問題は、電験三種の知識を基盤にしながらも、全く異なるタイプの問題が出題されます。

そのため、「三種の範囲の応用問題」といったイメージではなく、全く新しい分野・考え方に取り組む必要があります。

【学習の流れ】

まず、いきなり問題を解き始めるのではなく、必要な公式や基礎知識、そして問題を解くための考え方を一から学ぶことをお勧めします。

その上で問題演習を行うと、効率的に学習を進めることができます。

【使用する参考書】

使用する参考書としては、電気書院の「これだけシリーズ」を強くおすすめします。

このシリーズは二次試験に特化しており、最初に必要な公式や考え方を詳しく解説しています。

三種の復習から始まり、二種レベルの基本的な解法まで網羅しているため、二次試験初学者にも非常に適しています。

また、この参考書には過去問レベルの問題も収録されており、三種の復習と二種の基礎固めを同時に進められる点が非常に魅力的です。

「これだけ電力管理(計算編)」と「これだけ機械制御(計算編)」

の2冊を活用し、それぞれ最低3周は学習して、大半の問題を解けるにすることで十分な成果が期待できます。

これだけでもワンチャン計算問題は合格点目指せるかも?

確実に合格点を目指すなら、「これだけシリーズ」を学習した後に「完全攻略」に取り組むこともおすすめです。

最初の学習段階で「必要な公式や考え方を理解する」ことを重点に置き、段階的に過去問レベルの問題へと進んでいくことで、確実に試験対策が進められるでしょう。

✏️ STEP2:新制度の過去問の解法パターンを暗記しよう

【使用する問題集】

電験二種二次試験に挑むにあたり、新制度の過去問の解法暗記を行います。

おすすめの問題集として、オーム社の完全攻略を紹介します。

この問題集では平成7年度から平成30年度までの過去問が分野別に並べられており、傾向を掴みやすい構成になっています。

また、新制度の過去問の解法パターンをマスターするのに非常に効果的です。

同じ新制度の過去問は、「これだけシリーズ」にも掲載されていますが、内容が重複している場合は飛ばしても問題ありません。

「完全攻略」の特徴は、問題が中心であり、解説が簡潔なため、過去問を効率的に周回できる点です。

この構成により、新制度の過去問の解法を一通りマスターするために最適なツールとなっています。

【完全攻略を使用した学習と得られる成果】

私自身の学習法として、対称座標法やパワーエレクトロニクス分野を割り切って捨てました。

また、一部の問題はどうしても理解できず飛ばしましたが、全体的に解けるようにすることを目指せば、令和の電験二種二次試験の計算問題にも対応できると考えています。

最低でも3周は学習し、解けなかった問題は確実に解けるようにして、解法パターンを叩き込みましょう。

STEP1とSTEP2では解法の暗記が目的であるため、問題を解く際に本番を意識して紙に細かく記述する必要はないと考えています。

文字の定義や細かな過程は頭の中で思い浮かべば十分です。

むしろ、細かく書こうとすると周回スピードが落ちてしまうため、この段階ではテンポよく繰り返すことを優先しましょう。

✏️ STEP3:全過去問を瞬時に解法が思い浮かぶ訓練をしよう(高速周回)

【問題選択と時間配分の重要性】

電験二種の二次試験では、問題選択と時間配分が合否を左右します。

選択した問題が解けなかった場合、他の問題に切り替える時間はほとんど残されていません。

特に機械制御では計算問題が多く、60分で2問を解く必要があるため、考える時間は限られます。

問題を見た瞬間に解法が思い浮かぶレベルまで仕上げる訓練が求められます。

【おすすめは過去問の高速周回!】

この訓練には、「完全攻略」を使った学習法が効果的です。

問題を見た際にできるだけ紙に書かずに答えまでの道筋が頭に浮かぶかを確認し、解説を読んで理解を深める。このサイクルを繰り返すことで、効率よく全ての問題を周回できます。

また、全問題を高速で繰り返し解くことで、類似問題の細かな違いにも気づけるようになります。

解法パターンを暗記するだけでなく、問題の本質や意図まで理解できるようになるため、本番での対応力が格段に上がります。

この過去問高速周回は計算問題を得点源にするのにかなりおすすめの方法です!

【解法の暗記だけでなく適切に使い分ける訓練を!】

試験本番では、勘違いから誤った解法パターンを当てはめてしまうと大きく失点するリスクがあります。

そのため、解法を覚えるだけでなく、適切に使い分ける訓練が欠かせません。

【問題集を複数持っておくのもおすすめ!】

「完全攻略」は解説が簡潔なため、分かりづらい場合は他の問題集で補うのがおすすめです。

たとえば、「これだけシリーズ」や「戦術で覚える!」などは解説が詳しく、理解を深めるのに役立ちます。

✏️ STEP4:令和の過去問で実力チェック&実践力をつけよう

これまでに学習してきた内容を総動員し、令和時代の過去問を解くことで、実戦感覚を養います。

実際に出題された問題を解くことで、弱点を見つけたり、得点力をアップさせたりすることができます。

【令和の過去問活用法】

「これだけ」シリーズは一部令和の過去問が含まれていますが、「完全攻略」には令和の過去問は含まれていません。

そのため、実力を試すために令和の過去問を使い、時間を測りながら実施することをおすすめします。

【令和の過去問で本番をシミュレーション】

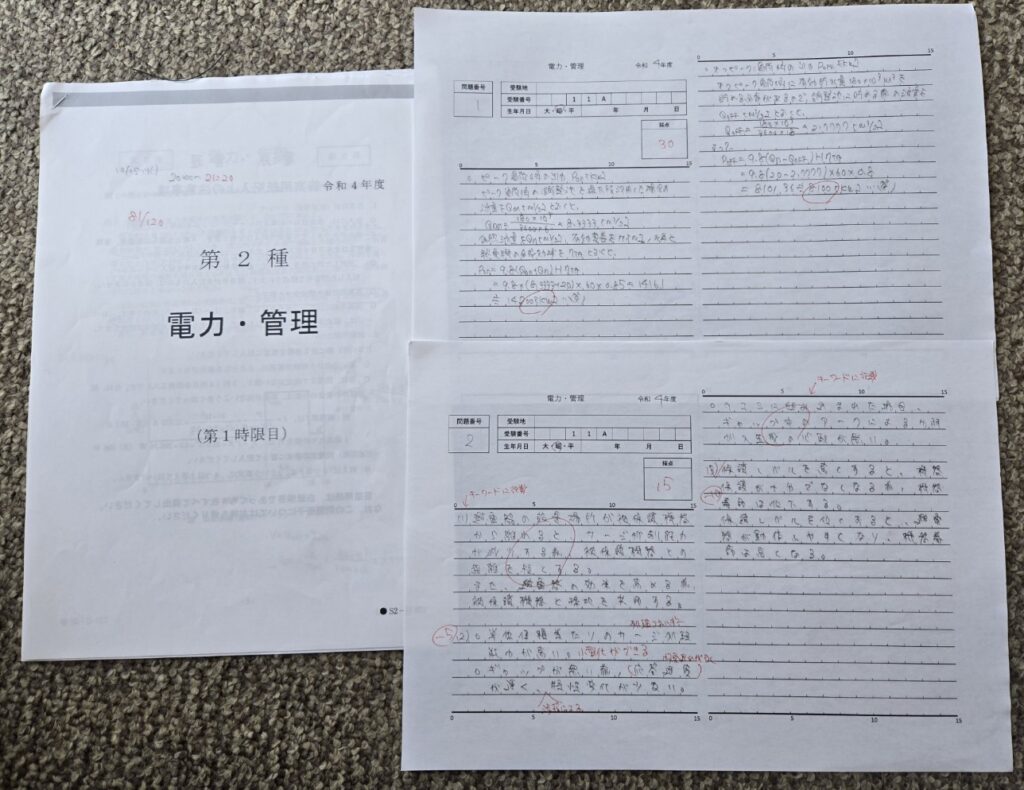

令和の過去問を解く際、私は実際に問題用紙と解答用紙を印刷し、本番と同じ環境を再現して取り組みました。

過去問に取り組む主な目的は以下の通りです👇

- 時間配分の確認

- 問題選択の練習

- 解答用紙に記述するスキルの向上

二次試験では、問題を解くスキルだけでなく、適切に問題を選択する力や、採点者に分かりやすく記述するスキルが求められます。

過去問はこんな感じで問題用紙と解答用紙を印刷し、本番と同じ形式で行いました👇

【記述における時間とバランスの重要性】

実際に過去問に取り組むと、問題を解くだけでなく、解答用紙に記述する作業が時間を大きく消費することが分かりました。

問題用紙に解答を作成してから記述する方法では時間が足りなくなりやすく、解答をすべて記述用紙に書き込むと量が多すぎて非効率です。

そのため、以下のバランスを意識しながら訓練することが必要です👇

- 計算問題では細かく書きすぎず、減点を防げる最低限の記述にとどめる。

- 公式解答を事前に確認し、記述量の目安を把握しておく。実際に公式解答を見ると、意外に記述量が少ないことが分かります。

過去問を本番のシミュレーションとして活用し、時間配分や記述のスキルを徹底的に鍛えることで、二次試験の本番でも力を発揮できるはずです。

💡余裕があれば旧制度の過去問も対策に活用しよう!

【旧制度の問題の特徴】

平成7年度以降の新制度では、計算問題は大問1つにつき複数の小問で構成される誘導形式が採用されています。

一方、それ以前の旧制度の問題は誘導形式ではなく、いきなり難問が提示される形式で、解法の手がかりが少ないため難易度が非常に高いです。

【旧制度の問題を解くメリット】

旧制度の問題が新制度の形式にアレンジされて出題されるケースもあるため、旧制度の過去問を解いておくことで解法パターンの幅を広げられるメリットがあります。

基本的には新制度の過去問を中心に対策すれば十分に合格点を狙えますが、時間と余裕があれば旧制度の過去問にも挑戦するのもおすすめです。

旧制度の問題は誘導がない分、思考力や応用力を鍛える良いトレーニングになりますし、難易度が高いため、本番での耐性がつきます(新制度の問題が簡単に感じるようになる)。

ただし、新制度には出題されないような問題や、やたら難易度の高い問題がある為、注意が必要です。

📚 おすすめの問題集は電気書院の「戦術で覚える!」

📌 「戦術で覚える!」の特徴

- 旧制度から新制度の過去問まで幅広く網羅

- 解説が丁寧で、解法パターンを暗記するのに最適(数学の青チャートみたいなもの)

📌 「戦術で覚える!」の問題構成

- 半分くらいが旧制度の過去問題

- 新制度では出題されない問題や、難易度が高すぎる問題も含まれる

- 旧制度の問題でも新制度に類似の問題が出ることがあるため、解法パターンを増やすには有効

📌 「戦術で覚える!」の効果的な使い方

私自身が実際に使った経験から、戦術を効率よく活用するには、以下のような使い方が良いと思いました。

- 旧制度の問題の中から、新制度でも出そうなものをピックアップして解く

- 新制度の問題と大きく相違のないパターン の問題を重点的に学習

- 不要な問題(出題されない可能性が高いもの)は省く

- 「これだけシリーズ」や「完全攻略」の解説で理解できなかった時の補助として使う

- 特に「完全攻略」は解説が簡潔なため、詳細な解説を求める際に活用

- 異なる解法を確認し、自分に合った解法を見つける

- 一つの問題に対して、異なる解法を学ぶことで理解が深まる

- 試験本番での対応力向上につながる

このように、「戦術で覚える!」は 闇雲に解くのではなく、必要な部分を取捨選択しながら活用することが重要です。

📌 分野別の特徴と対策のポイント

計算問題の分野別の特徴や対策のポイントを下記の記事にまとめています👇

参考にしてみてください。

🧮 計算問題対策のコツと本番でのテクニック

計算問題対策のコツと本番で効率良く計算問題を解くコツ、計算ミスを減らすポイントなどを下記の記事で紹介しています👇

参考にしてみてください。

✅ まとめ:計算問題をマスターして合格に近づこう!

- 「これだけシリーズ」で基礎固め!

まずは「これだけシリーズ」を使って、基本的な公式や解法をしっかりマスターしましょう。

基礎力が身につけば、応用問題への対応力も格段にアップします。

- 「完全攻略」で新制度の過去問を徹底演習!

次に「完全攻略」を使って、新制度の過去問を解き込みましょう。

実際の試験で狙われやすい解法パターンを効率よく習得できます。

- 過去問を高速周回して解法を瞬時に引き出せるレベルへ!

過去問は繰り返し解くことでスピードと精度を向上させましょう。

問題を見た瞬間に解法が思い浮かぶレベルまで訓練するのがポイントです。

- 令和の過去問で本番シミュレーション!

仕上げに令和の過去問を使い、本番を想定したシミュレーション演習を行いましょう。

時間配分や解答順を意識して実戦感覚を養うことで、当日のパフォーマンスが安定します。

- 余裕があれば旧制度の過去問も対策に活用しよう!

旧制度の過去問は難易度が高く、誘導がない形式のため、応用力が鍛えられます。

また、新制度で旧制度の問題がアレンジされて出題されることがあるため、解法パターンを増やす効果が期待できます。

基本は新制度の過去問を優先し、余裕があれば旧制度で応用力を強化!

この2段構えで対策することで、電験二種二次試験の計算問題で確実に得点できる実力が身につきます! 💡