電験二種の二次試験で多くの受験者がつまずくのが、論説問題の対策です。

記述式・暗記量多めという特徴から、参考書を買っても「どう活用したらいいの?」と悩む人も多いのではないでしょうか?

私も、最初は複数の定番参考書を購入したものの、全てをやりきることはできませんでした。

しかし、自分に合った学習パターンと活用方法を明確にしたことで、得点源にまで引き上げることができました。

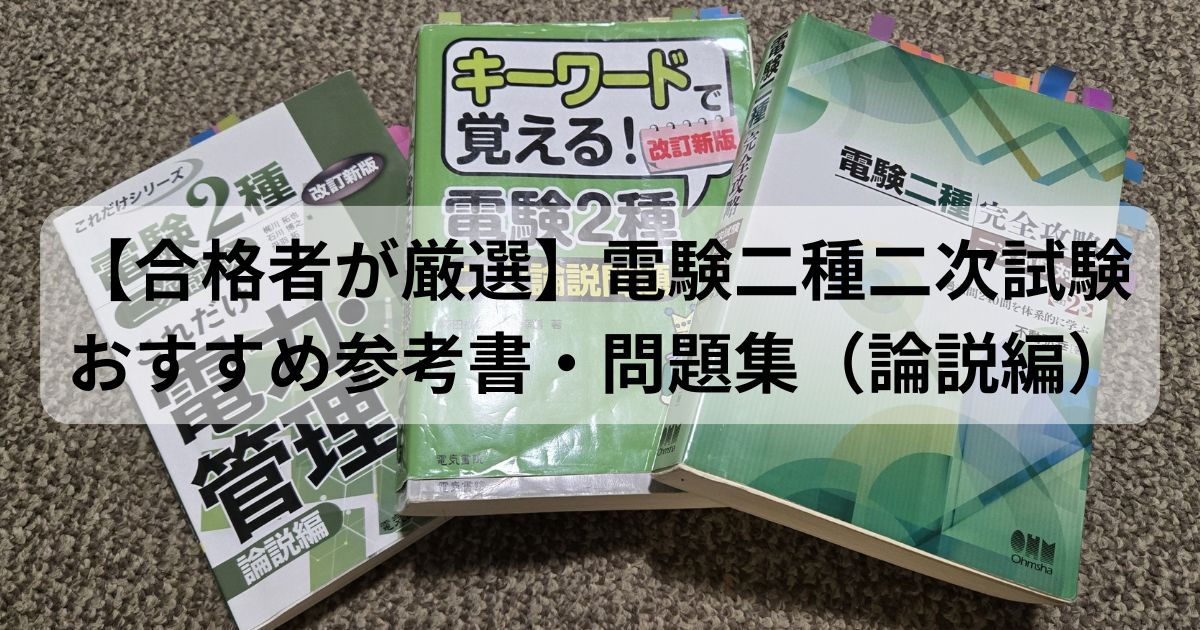

この記事では、電験二種二次試験の論説対策として私が実際に使って効果を感じた参考書

これらをどう使い分けるべきか、3つの学習スタイルに分けて解説します。

実際に使用した経験と合格した経験があるからこそ言えるおすすめの内容となっています。

「参考書の効果的な活用法を知りたい」

「独学でも効率よく論説を攻略したい」

そんな方にとって、きっとヒントになるはずです。

最短で合格を目指すための参考に、ぜひ最後までご覧ください。

計算編は下記の記事で紹介しています。

こちらも読んでみてください!

🔀 【完全独学】パターン別勉強法|おすすめ学習ルート

私を合格に導いてくれた定番の論説問題の参考書、「これだけシリーズ」「完全攻略」「キーワードで覚える!」を、学習スタイルやレベルに応じてどのように使い分けるのが効果的かを、3つの学習パターンに分けて紹介します。

- 初学者におすすめの王道ルート

- 論説問題を得点源にしたい人におすすめ

- 論説対策にあまり時間をかけたくない人向け(タイパ重視)

🔰 ①初学者におすすめの王道ルート

🔀 学習ルート

これだけ → キーワード → 完全攻略

- 「これだけシリーズ」で全体像の把握と基本事項の確認

- 「キーワードで覚える!」で重要キーワード・解答パターンを暗記

- 「完全攻略」でアウトプット&記述練習

📝 こんな人におすすめ

- 電験二種の二次試験が初めての人

- 一から丁寧に理解を深めたい人

- 段階的にステップアップしていきたい人

💡 ②論説問題を得点源にしたい人におすすめ(私が実践した勉強方法)

🔀 学習ルート

キーワード → これだけ&完全攻略

- 「キーワードで覚える!」で充分な知識量、応用力をつける

- 余裕があれば、これだけ&完全攻略で解答パターンの幅を広げる

📌 ポイント

- 「キーワードで覚える!」を中心に学習する

- 「これだけ」「完全攻略」は解答パターンの幅を増やす目的で重複していない問題のみ暗記する。

📝 こんな人におすすめ

- 丸暗記では無く、十分な知識量と応用力をつけたい人

- 論説問題を得点源にしたい人

⏱️ ③論説対策にあまり時間をかけたくない人向け(タイパ重視)

🔀 学習ルート

完全攻略メイン+これだけ&キーワードで補完

- 「完全攻略」をメイン教材として、新制度の出題傾向を掴みながら演習

- 「これだけシリーズ」、「キーワードで覚える!」を辞書的に活用し、不明点を補完

📌 ポイント

- 「完全攻略」は新制度の過去問を網羅しているため、出題傾向を効率よく掴める

- ただし解説が簡潔なので、いきなり読むと難しく感じる場合も

- 解説は標準解答+α程度の為、効率良く解答のみ暗記できる

- 補助教材で基本に立ち返ることで、理解が深まります

⚠️ 注意点

論説問題は過去問の類題が少ない為、新制度の過去問を暗記するだけでは、本番で解答するのはやや難しいと感じた。

📝 こんな人におすすめ

- 基礎知識はある程度ある人

- 論説対策に時間をかけたくない人

- タイパ重視で効率よく暗記したい人

✅ どのパターンでも共通して大切なこと

参考書の使い方はいろいろありますが、どのルートを選んでも「これは外せない!」というポイントがあります。

私自身もこの基本を意識して取り組んだことで、論説問題で自信を持って解答できたと思います。

🔁 記憶の定着にはアウトプットと繰り返しの復習が必要

電験二種の二次試験に出題される論説問題は、選択式ではなく記述式です。

そのため、「理解して終わり」ではなく、自分の言葉で書けるレベルまで落とし込む必要があります。

そして論説対策は基本的に暗記中心の勉強になりますが、覚えただけではすぐに忘れてしまいます。

記憶を定着させるには、アウトプット(思い出す作業)と繰り返しの復習が欠かせません。

私も最初はなかなか覚えられず、時間が経つとすぐに忘れてしまっていました。

でも、アウトプットを意識して何度も復習することで、少しずつ記憶が定着していくのを実感できるようになりました。

覚えるのが苦手な方こそ、「繰り返し」が一番の近道です!

アウトプットの例としては、「キーワードを見て、自分で文章を組み立てる」、「模範解答を隠して書いてみる」などがおすすめです。

思い出す練習を繰り返すことで、本番でもスラスラと書けるようになりますよ。

📌 問題の“意図”をしっかりつかむことが大切!

論説問題を解いていて、私が一番やっかいだと感じたのが、

「自分の書いた解答が、問題の意図とズレていないか?」ということでした。

論説問題は記述式なので、解答の方向性がズレてしまうと、

いくらそれっぽいことを書いていても大きく減点されてしまう可能性があります。

そのため、まずは**「この問題は何を答えてほしいのか?」という出題者の意図をしっかり読み取る**ことがとても大事です。

特に長めの設問や複数の聞き方をしてくる問題では、

設問をよく読んで、「どの視点からの説明を求められているのか?」を整理してから書くようにしましょう✍️

❌ 丸暗記はNG!理解して覚えることがカギ

論説問題は計算問題とは違って、過去問の類題が少なく、出題のパターンが決まっていないのが厄介なところ。

計算問題なら、ある程度「よく出る型」があって繰り返し練習すれば対応できますが、

論説問題は同じテーマでも表現や切り口が違うことがほとんど。

だからこそ、ただ文章を丸暗記するのではなく、内容を理解して覚えることが大切です。

理解していれば、多少聞き方が変わっても柔軟に対応できますし、

キーワードさえ押さえておけば自分の言葉で説明できる力もついてきます。

論説問題は応用力が問われるので、「なぜそうなるのか?」を自分なりに説明できるレベルまで落とし込むのがおすすめです👍

📚 重複した問題は飛ばすほうが無難かも?

電験二種の二次試験対策に使う参考書や問題集は、どれも過去問をベースに作られているため、

同じ問題がいくつかの本に登場することがあります。

特に論説問題では、同じ問題なのに参考書ごとに模範解答が違うこともあり、

「どれを覚えればいいの?」と混乱する原因にもなります。

覚えることが多い論説問題で、あれこれと模範解答を比べて迷ってしまうのは効率が悪いですよね。

とはいえ、重複した問題を解くことにもメリットはあります👇

- 🔍 別の視点の解答に出会える

→ 模範解答が違えば、「そういう書き方もあるのか」と新しい気づきが得られることも。 - 🧠 自分に合った解答を選べる

→ 表現がシンプルで覚えやすい解答が見つかるかもしれません。

参考書によって、表現のクセや解答の流れに違いがあるので、

もし「この解答はちょっと覚えにくいな…」と感じたら、別の本の模範解答を見比べて選ぶのが正解です。

全部を完璧にやろうとすると時間がいくらあっても足りないので、効率よく取捨選択しながら進めるのがおすすめですよ!

✍️ 令和の過去問で本番シミュレーション(記述練習)

電験二種の二次試験は記述式。

どれだけ知識や解法を持っていても、本番でそれを“伝わる形”で答案に落とし込めないと点がもらえません。

二次試験では、問題を解くスキルだけでなく、時間配分、適切に問題を選択する力、採点者に分かりやすく記述するスキルが求められます。

⭐ まとめ:おすすめは②私が実践した勉強方法

私が受験した令和6年度の論説問題では「キーワードで覚える!」にしかない知識の問題が多数出題され、新制度の過去問を全て暗記しても解答は難しいと感じました。

論説問題を得点源にしたいなら、「キーワードで覚える!」を完璧して、必要に応じて、「これだけシリーズ」「完全攻略」で解答パターンを広げるのがおすすめですが、自分の理解度や目的に合わせて調整していくのが一番確実です。

大切なのは「継続して取り組める方法を見つけること」。

この記事が少しでもそのヒントになれば嬉しいです!

下記の記事では今回の学習ルートに出てきた参考書・問題集の特徴やメリット、デメリットを紹介しています。

ぜひ読んでみてくださいね!