電験二種の二次試験において、計算問題は、

「時間が足りない」

「解法が思い浮かばない」

「計算ミスをしやすい」

といった悩みがつきものです。

私も最初はなかなか解けるようにならなかったですし、毎回計算ミスをして心が折れそうになりました(笑)

それでも独学で地道に対策を重ね、計算問題はほぼ完答!無事に合格することができました。

この記事では、そんな私が実践して効果を感じた**「計算問題を攻略する4つのコツ」と「本番で使えるテクニック」**を、実体験に基づいてご紹介します。

これから電験二種の合格を目指す方にとって、勉強効率を高め、試験本番で点を伸ばすためのヒントになれば幸いです。

目次

🧮 計算問題対策のコツ

ここでは私が実践した内容をベースに計算問題対策のコツを4つ紹介します。

- 計算問題の効果的な学習法

- 計算スピードを上げる公式対策

- 計算ミスと時間を大幅に短縮する電卓の活用法

- ミスを減らすための復習法

📚 過去問の演習が計算対策の最短ルート!

電験二種二次試験の計算問題では、過去に出題されたパターンと似た問題が繰り返し出題される傾向があります。

仮に新しい形式の問題が出たとしても、過去問で身につけた解法を応用すれば、十分に対応可能です

このような背景から、「過去問を繰り返し解くこと」が、得点力アップへの最短ルートと言えるでしょう。

「完全攻略」は過去問対策の強力な武器

計算問題の過去問対策には、オーム社の『電験二種完全攻略 二次試験対応』が非常におすすめです。

その理由を以下にまとめます👇

📘 完全攻略のおすすめポイント

- 出題傾向がつかみやすい構成

過去の出題が分野ごとに整理されており、重要なテーマが一目でわかります。 - 解法パターンを効率よく習得

新制度の傾向を反映した問題で、出題形式に合わせた解き方を自然と身につけられます。 - シンプルな解説で周回しやすい

簡潔な説明でテンポよく進められるため、繰り返し学習に向いています。 - 本番形式の実力もつく

掲載されている問題は本試験レベルなので、直前期の総仕上げにも最適です。

このように『完全攻略』は、過去問学習と実戦対策を同時に進めたい方にとって、非常に頼りになる一冊です。

🧠 導出だけでなく暗記も!計算スピードを上げる公式対策

電験では「公式は暗記するものではなく、理解するもの」と言われます。

確かに必要最低限の公式だけを覚え、そこから導出できるようにすることで、暗記量を減らせます。

さらに、公式の意味や原理を理解すれば覚えやすくなり、使いこなせる力も身につくでしょう。

しかし、電験二種の二次試験では導出後の公式も暗記する必要があります。

なぜなら、二次試験は時間との勝負だからです。

特に機械制御では計算問題がメインで時間が足りなくなりやすく、試験中に公式を導出している余裕はありません。

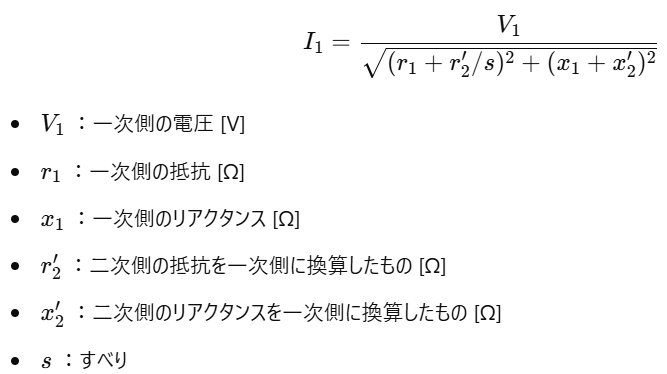

例)誘導機の負荷電流を計算する場合

下記の公式は導出に時間がかかる上、誘導機の問題では頻出するため、覚えておくと代入するだけで素早く解答できます。

実際に二次試験の公式解答でも導出過程は省略されており、既知の公式として扱われていることがほとんどです。

そのため、本番で時間を節約するためにも、このように導出後の公式はしっかり暗記しておくのが得策です!

こういった公式は、問題演習を繰り返す中で自然と身につきます!

計算過程や公式をノートに書きながら解く習慣をつけることで、無理なく覚えられるようになります。

✅ 公式暗記と導出に関するポイント

- 電験三種の場合:

→ 最低限の公式を覚え、導出できるようにするだけで十分対応可能 - 電験二種二次試験の場合:

→ 導出後の公式も暗記した方が有利

→ 試験中に導出している時間がないため、覚えていれば素早く計算に移れる

🚩 導出もできるようにする理由

- 公式を導出できる力は必要

→ 本番で導出過程を示す問題が出題されることがある - 暗記しておくとミス防止につながる

→ 導出する際に答えが分かっている状態で計算できるため、途中で間違えにくい

🧮 電卓の機能を最大限に活用して計算ミスと時間を大幅に短縮

🔍 計算ミスは避けられない!だからこそ工夫が必要

- 電験二種の二次試験は計算量が非常に多く、計算ミスが頻発しやすい

- 私自身も、考え方は合っているのに計算結果が合わず、何度も心が折れそうになりました(笑)

🧮 計算量の多さがミスを引き起こす原因

- 6600などの大きな数値を二乗する計算が頻出 → 桁数が多くなりやすい

- 絶対値(実数部と虚数部の二乗和平方根)を求める計算が頻繁に登場

- 紙に二乗した値を書き出してから足し算 → 平方根を取る、という手順は時間がかかる上にミスしやすい

👉転記ミスや計算ミスのリスクが高まる

✅ 電卓のメモリー機能で効率化!

紙にいちいちメモするより、電卓のメモリー機能を活用するのが圧倒的に効率的!

💡 電卓の機能を使うメリット

- 二乗和平方根を電卓操作だけで求められる → 手書きミスを防止!

- 計算スピードが格段に向上 → 本番での時間短縮に直結

- 転記ミスのリスクが激減 → ケアレスミスが減る

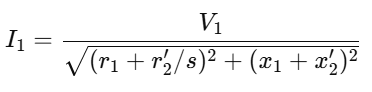

例えば、下記の公式に代入する計算は紙にメモしなくても電卓操作だけで答えが出せます!

💡 「電卓操作=難しそう」は思い込み!慣れればラクになる

- 私自身も最初は「電卓の機能を使いこなすのは難しそう」「操作ミスが増えるのでは?」と不安でした

- しかし、何度か練習するうちに手が自然と動くようになり、計算が楽に!

- むしろ手計算より正確で素早くなるのでおすすめ!

私自身、長い間電卓の機能を使わずに勉強を続けていました。しかし、「メモリー機能を活用すると計算が効率化する」という情報をたくさん目にし、試しに使ってみたところ、計算が格段に楽になり、もっと早くから使えばよかったと後悔しました。

🎯 計算ミスを防ぐためのコツ

- 電卓のメモリー機能を活用 → 転記ミスを防ぐ

- 計算が不安な場合は2~3回繰り返し計算して結果を確認

- 電卓操作に慣れるために普段から練習 → 本番でスムーズに使えるようにしておく

ちなみに私は下記の電卓を使用していました👇

試験会場でも同じ電卓を使用している人も多かったです。

操作もしやすく、電験二種の計算に必要な機能(メモリー機能もあり)を満足しているので、迷ったらこれを買っておけば問題ありません。

私は念には念を入れて、会場で試験中に壊れたりする場合に備えて2つ買いました(笑)

💡 電卓の活用法をさらに極めたい方へ

実は、電験二種向けに電卓の活用法を詳しく解説した書籍も販売されています。

私自身はこの本の存在を試験直前に知ったため購入しませんでしたが、効率アップにつながるテクニックや裏技的な使い方が紹介されているかもしれません。

「もっと電卓を使いこなしたい!」という方は、ぜひチェックしてみてください👇

🔁 ミスを減らすための工夫と復習法

✅ 同じミスを繰り返さないために

- 計算問題を繰り返し解いていると、毎回同じようなミスをしてしまうことがあります

- そのため、復習時には間違えやすいポイントを意識的に何度も練習することが重要!

- 効率的な対策法としては以下の2つがおすすめです👇

- 解説ページに間違えやすいポイントを書き込む → 復習時に気付きやすい!

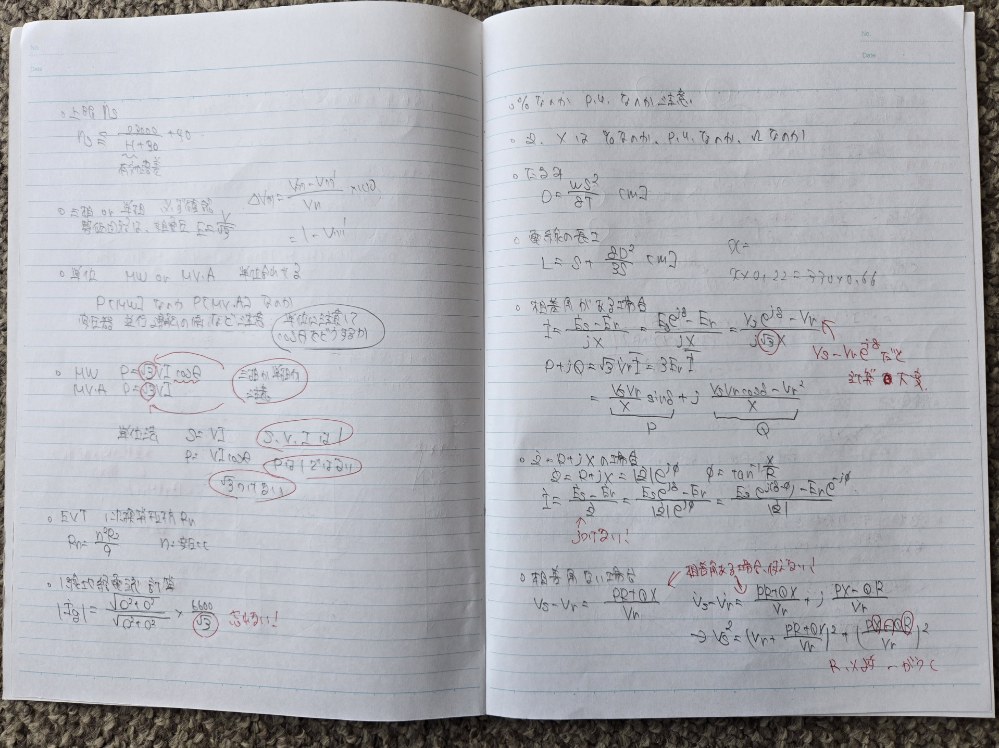

- 自分専用の「弱点ノート」を作る → 直前期に何度も見返せる!

📝 実際に私がよくミスしていたポイント

私自身も計算問題では頻繁にミスをしていました。以下は実際に弱点ノートにまとめて直前期に何度も見返したポイントです👇

⚠️ 私の頻出の計算ミスポイント(一例)

- 効率ηが%で与えられている場合は100で割る!

- 水車の比速度公式の分子は発電機出力ではなく、水車出力! → 出力を取り違えないよう注意

- 水圧変動率や上限比速度の公式が覚えにくい → 弱点ノートに記載

- 三相か単相か必ず確認! → 等価回路では三相の場合は相電圧で計算!

- 電力の単位はWなのかVAなのかを必ずチェック!

- Wの場合はcosθをかける

- VAの場合はcosθは不要

- 変圧器の並行運転などでは単位を合わせる!

- 三相の場合は線電圧を相電圧に直すのを忘れない!

- ZやXはp.u.なのかΩなのか単位に注意!

- 電力損失の倍数に注意!

- 単相2線 → 2倍

- 三相3線 → 3倍

- 直流機はブラシの電圧降下を忘れない!

- 誘導機は三相の場合、鉄損・銅損は3倍にする!

- 極数と極対数を混同しない!

- 自動制御のナイキスト線図は開ループゲイン!

こんな感じで作りました👇

🔥 弱点ノートの活用法

- 間違えたポイントをすぐにノートに追記 → 復習時に見返すクセをつける

- 直前期には毎日ノートをチェック! → 苦手ポイントを叩き込む

- 本番直前はノートだけで復習するのも効果的! → 暗記系ミスを防止

🚀 試験本番で計算問題を効率よく解くテクニック

私が実際に電験二種二次試験の学習をしてきた経験をもとに試験本番で効率よく解くテクニックを3つ紹介します。

- 解答用紙への記述テクニック

- 時間配分と取捨選択のテクニック

- 計算ミスを防ぐ見直しのポイント

✍️ 解答用紙への記述テクニック

実際に時間を測って過去問を解いてみたところ、私が直面したのは「計算そのものよりも記述に時間がかかりすぎる」という問題でした。

計算スピードにはある程度自信があったのですが、いざ解答用紙に記述しようとすると、想像以上に時間が溶けていきました。

特に機械制御では計算問題が中心の為、記述に時間をかけているとすぐにタイムオーバー!

そこで本番で意識すべきだと感じたポイントがこちらです👇

✅ 計算問題の記述で時間をロスしないためのポイント

- 細かすぎる計算過程は解答用紙に書かない

→ 計算ミスの修正に手間取るリスクが増えます - 問題用紙に下書きを詰め込みすぎない

→ 解答用紙への転記で時間がかかるため、最初からある程度構成を意識する - 文字の定義は極力省略する

→ 与えられていない記号をわざわざ定義すると、それだけで時間がロスします

私自身も問題演習をしている時に、特に文字の定義はかなり面倒でした。

解答用紙に求められているのは、「理解していることを伝える記述」です。

すべての式変形を書き連ねる必要はありません。むしろ、「なぜそうなるか」が採点者に伝わる程度で簡潔にまとめることが大切だと感じました。

実際、公式の模範解答を見ても、市販の問題集のように丁寧すぎる解説はしていません。

中には、定義なしに数値をそのまま公式に代入して解いている例もあります。

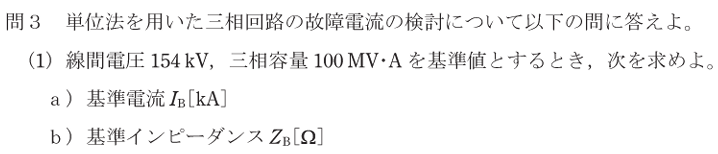

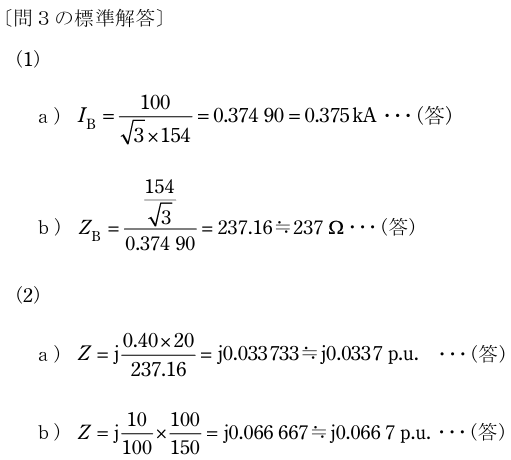

下記は令和3年度電験二種二次試験電力管理の問3の問題と解答の一部です👇

模範解答では与えられた文字以外は使わずにそのまま数値を代入しています。

📚 出典:令和3年度 第二種電気主任技術者試験 二次試験 電力管理 問3(一般財団法人 電気技術者試験センター)

もちろん、与えられていない記号を勝手に使うのはNGですが、既知の公式はいきなり計算しても問題ないことが分かりました。

私はそのルールに気づいてから、文字の定義や公式の導出は必要最小限に絞り、時間の余裕を作ることに成功しました。

💡 記述スタイルは問題に応じて柔軟に!

電験二種二次試験の計算問題では、設問によっては文字(記号)を定義しておいたほうが、後の計算がスムーズになるケースもあります。

過去問演習を通じて自分に合った記述スタイルを見つけておくことが大切です。

試験本番で迷わないよう、事前に「書き方の型」を確立しておきましょう!

⏱️ 時間配分と取捨選択のテクニック

✅ 時間配分と問題選択が超重要!

電験二種二次試験では、時間配分と問題選択が合否を大きく左右します。

特に計算問題は1問30分以内で解答するのが理想的です。

一度選んだ問題が解けなくても、他の問題に切り替える時間はほとんどありません。

そのため、最初に**「解ける問題を選ぶ」ことが非常に重要!**

🔥 問題選択のポイント

試験本番で選ぶべき問題は以下のようなものです👇

✅ 選ぶべき問題

- 過去問の類題 → 解法パターンがすぐに思い浮かび、答えまでの道筋が見える問題

- 計算量が少なく、計算ミスのリスクが低い問題

- 短時間で解答できる問題 → 複雑な手順が不要で、サクッと計算できるもの

🚫 避けるべき問題

逆に以下のような問題は時間を浪費する可能性が高いため避けるべきです👇

- 初見の問題や奇問 → 解法が思い浮かばず、無駄に時間を使ってしまう

- 計算量が多く、解答に時間がかかる問題

- 複雑な公式や解法を使う問題 → 計算過程が長く、計算ミスのリスクが高い

⚠️ 時間がかかる計算問題の具体例

以下のような問題は計算量が多く、時間がかかるため注意が必要です!

- ループ系統や一線地絡、同期機ベクトル計算 → 複素数計算が多く、手間がかかる

- 分布負荷など積分を使う問題 → 手計算だと時間がかかりすぎる

⏱️ 短時間で解ける問題の具体例

本番では計算量が少なく、短時間で解ける問題を優先するのが鉄則です!

- 水力発電の問題(積分を使うものは除く) → 基本的な公式で解ける

- 施設管理の問題 → 概算や単純な計算が多い

- 単相変圧器の問題 → 計算量はそれほど多くなく、シンプルな計算で解答できる

💡 過去問を繰り返して「選ぶべき問題」を見極めよう!

- 過去問を繰り返し解くことで、解きやすい問題と手間のかかる問題が見分けられるようになります!

- 本番で迷わないために、過去問演習で問題選択の感覚を身につけることが大切です! 💪

👀 計算ミスを防ぐ見直しのポイント

🔍① 問題の意図・原理を考える(論説問題と絡めると理解が深まる)

ただ計算結果を確認するだけでなく、問題の意図や原理を意識することでミスに気づきやすくなります!

💡 具体例

- 「完全攻略 電力管理」P.68 問題40:系統連系前と連系後の短絡計算

- 系統を連系すると短絡インピーダンスが小さくなり、短絡容量・短絡電流は増加します。

- この問題では、連系によって短絡電流が増加するため、遮断機の定格容量を上げたり、限流リアクトルを設置する必要があるという意図があります。

- もし計算結果が連系前より小さくなってしまった場合は、問題の意図と異なるため「計算ミスでは?」と気づくことができます!

🔢② 公式に極端な数字を当てはめてチェック!

- 計算ミスを見抜くには、公式に極端に大きい or 小さい数値を当てはめるのも効果的です。

💡 例

- 負荷電流を求める公式において、負荷が極端に小さい場合や大きい場合を想定して計算

- 極端な値で計算結果をチェック

→ 現象や意図と異なる結果が出れば「公式が違う?計算ミスかも?」と気づきやすくなります!

✅ まとめ:計算問題対策で合格に近づこう!

🧮計算問題対策のコツ!

- ✅ 過去問を徹底活用!

過去問を繰り返し解くことで典型的な解法パターンを体に叩き込むことが重要です。

見た瞬間に解法が浮かぶレベルまで仕上げましょう!

- ✅ 公式は導出だけでなく暗記!

本番では時間との勝負です。

公式の導出に時間をかける余裕はないため、できるだけ暗記しておきましょう!

暗記しておけば、試験ではすぐに代入計算に移れます。

- ✅ 電卓をフル活用!

電卓のメモリー機能を駆使すれば、計算ミスを防ぎつつ時間を大幅に短縮できます。

普段から電卓の操作に慣れておきましょう!

- ✅ ミスしやすいポイントは徹底復習!

符号ミスや単位の変換ミスなどは試験本番でも頻発しがちです。

間違えやすいポイントは意識的に復習し、同じミスを繰り返さないように対策しましょう!

🚀 試験本番で計算問題を効率良く解くコツ!

- ✅ 記述は最小限にして時間を節約!

電験二種二次試験の計算問題では、解答用紙への記述に意外と時間がかかるのが落とし穴。

本番で焦らないためにも、事前に公式の模範解答をチェックしておき、どこまで書けば減点されないかを把握しておきましょう。

必要最低限の記述でOKです!効率的に進めることが、得点力アップのカギになります。

- ✅ 問題選択で合否が決まる!

本番では解きやすい問題から優先的に解答することが鉄則です。

難問に時間をかけすぎず、確実に得点できる問題を逃さないようにしましょう!

- ✅ 問題の意図や原理を理解!

問題を解く際は、単なる計算だけでなく原理や現象を意識しましょう。

意図を理解することで計算ミスに気づきやすくなり、見直しの精度も向上します!

電験二種二次試験は計算問題が合否を分ける重要なパートです!

このコツを押さえて、本番で確実に得点できる力を身につけましょう! 💪⚡