「論説問題って何を書けばいいの?」

「正直、どう対策すればいいのか分からない…」

電験二種の二次試験を目指す中で、論説問題は“最大の壁”と感じている方も多いのではないでしょうか。

私も最初は同じように悩みましたが、独学で試行錯誤を重ねた末に、本番でしっかり得点できる論述力を身につけることができました。

この記事では、実際に私が効果を実感した電験二種の論説問題に特化した勉強法を厳選してご紹介します。

複数の問題集で得た知見や、合格につながった「学習法」「対策の順序」など、経験者の視点から具体的に解説します。

「論説が苦手」

「どう対策すれば点が取れるのか知りたい」

そんな方にとって、確実に合格点を取れるヒントになれば幸いです。

計算編は下記の記事で紹介しています👇

こちらもぜひ読んでみてください!

目次

🛤️ 【完全独学】合格者が実践した論説問題の勉強方法(合格までのステップ)

私自身が実践して特に効果があった学習法を厳選し、論説問題で得点する為の勉強方法をまとめました。

ここでは、電気書院の『キーワードで覚える!』を使った具体的な勉強方法を紹介していきます。

学習の流れは以下の5ステップです👇

- 問題の意図を読み解く

- 解答解説を読み、理解する

- 重要ポイントを整理し、暗記する

- 覚えたことを再現する

- 令和の過去問で「記述力」と「実戦力」を磨く

✏️ STEP1:問題の意図を正しく読み解こう

まずは問題文をしっかり読み、何を問われているのかを正確に把握することが大切です。

「そんなの当たり前じゃないか」と思うかもしれませんが、実際に論説問題の学習を進めていくと、私が難しいと感じたのが“的外れな解答をしていないか”という点です。

問題文を読んで、自分なりに解答を考えてみると、想像していた答えと全然違うということがありました。

たとえ間違ったことを書いていなくても、問題の意図を読み違えたり、求められている内容とズレた解答をしてしまうと、大きく減点される可能性があります。

そのため、まずは問題の意図を正しく理解し、何を答えるべきかを明確にすることが重要です。

✏️ STEP2:解答解説を読み、しっかり理解しよう

次に、解答解説を読んでしっかり理解しましょう。

『キーワードで覚える!』は、解答だけでなく解説も充実しているのが特徴です。

論説問題は出題範囲が広く、覚えるべき知識も膨大なため、解答を丸暗記するだけでは対応が難しくなります。

また、論説問題は計算問題と違い、過去問と似たような問題が出題されることが少ないため、解答を暗記するだけではなく、電力系統の仕組みや関連知識をしっかり理解した上で覚えることが大切です。

意味を理解して学習することで、本番の試験でも柔軟に解答できるようになります。

✏️ STEP3:重要ポイントを整理し、効率的に暗記しよう(INPUT)

『キーワードで覚える!』は、解答と解説が一緒になっているため、自分で暗記すべきポイント(実際の試験で解答として書くべき部分)を整理する必要があります。

実際には、キーワードの周辺が解答の要点となることが多いです。

公式解答を確認すると、『キーワードで覚える!』に書かれている解答ほど詳細な記述は求められていないことがわかります。

そのため、事前に公式解答をチェックし、どの程度の記述が必要なのか目安を把握しておくと良いでしょう。

覚えるべき箇所をエクセルなどにまとめ、自分の言葉で整理する方法もありますが、私はその作業が面倒だったので、重要な部分にアンダーラインを引き、その部分を重点的に暗記しました。

ただし、一字一句丸暗記するのではなく、自分の言葉で言い換えたり、意味を理解しながら覚えることを意識しました。

また、『キーワードで覚える!』には、解答だけでなく関連知識も豊富に掲載されています。

特に重要だと感じた部分は、合わせて覚えるようにしました。

一方で、どうしても理解が難しい箇所や、試験に直接関係のない余談のような内容は、さらっと読み流す程度にし、無理に暗記はしませんでした。

✏️ STEP4:覚えたことを再現してみよう(OUTPUT)

【具体的な学習法】

試験本番では、覚えた知識を正確に記述できるレベルまで習得する必要があります。

そのため、暗記した内容を頭の中で再現できるか、または実際に口に出して説明できるかを確認しましょう。

この段階では、頭の中で知識を再現したり、キーワードを紙に書き出して、それを繋げて文章にできる状態を目指しましょう。

実際に紙に解答を記述すると時間がかかるため、この段階ではスムーズに進めることを意識して、あまり時間をかけずに進行することが大切です。

特に頭の中で再現する作業は机に向かわなくても、家事をしながらやったり、通勤時間などにもできる為、おすすめです。

この確認作業を問題ごとに行い、STEP1~STEP4まで完了したら次の問題へ進むのがポイントです。

私の場合、1問に対してこのプロセスを完了させるのに平均で1時間ほどかかりました。

【復習と記憶の定着】

暗記した直後は覚えていても、時間が経つと忘れてしまうものです。

私はエビングハウスの忘却曲線を参考にし、**「翌日・1週間後・1ヵ月後・2ヵ月後」**というように復習の間隔を設定しました。

特に論説問題は計算問題と比べて忘れやすいため、意識的に繰り返すことが重要です。

最初は翌日や1週間後の復習時に忘れていることも多いですが、何度も繰り返すことで少しずつ記憶が定着していきます。

私自身、この方法を実践し、試験当日までに『キーワードで覚える!』の内容を8割ほど習得することができました。

根気よく続けることで、確実に実力をつけていきましょう。

✏️ STEP5:令和の過去問を活用して「記述力」と「実戦力」を磨こう!

これまでに学んだ知識やスキルを本番に生かすためには、「本試験を想定した模擬実践」が不可欠です。

特に直近の過去問に取り組むことで、現行の出題傾向に即した実戦的な練習ができます。

【令和の過去問を使った実力チェック】

『キーワードで覚える!』には一部の令和問題も収録されていますが、中心は昭和~平成の過去問です。

そのため、令和の過去問を本番前の実力チェックに活用できます。

本番さながらに時間を計測しながら取り組むことで、緊張感やタイムマネジメントの感覚も養えます。

【本試験を想定した模擬実践】

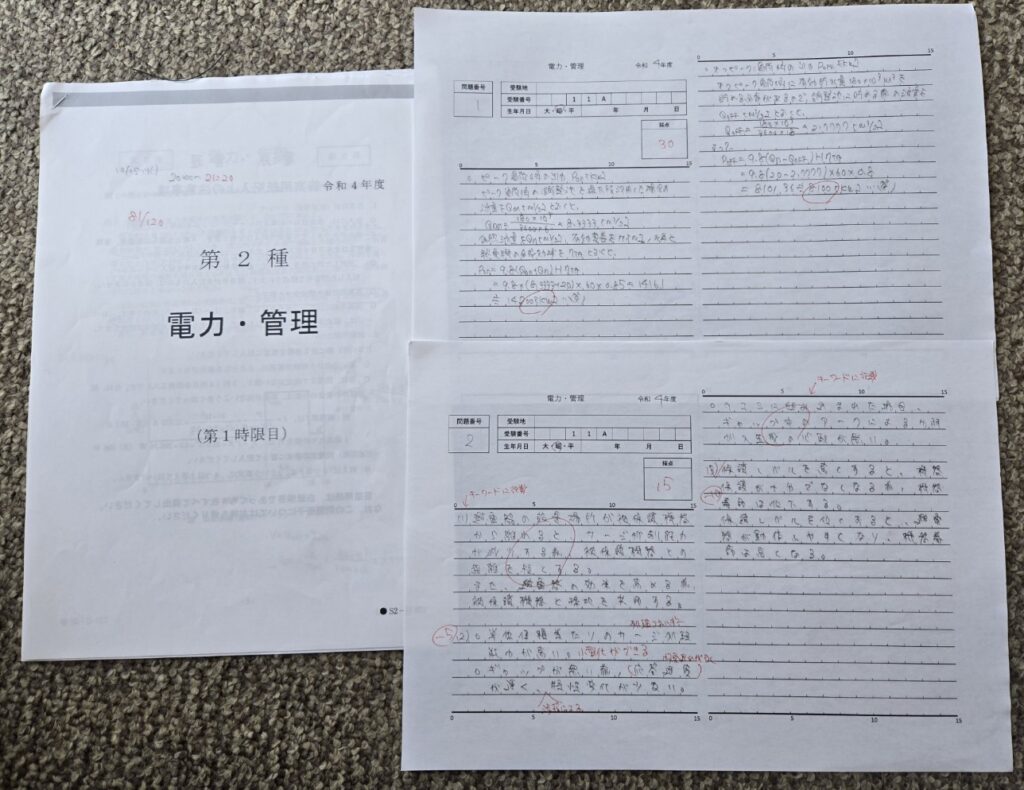

私は実際に、令和の過去問を印刷して、本番同様の形式(問題用紙・解答用紙)で解く練習を行いました。

これによって以下のような力が鍛えられました。

- 時間配分の感覚を掴む

- 解くべき問題を素早く選ぶ判断力

- 採点者に伝わる記述の仕方

特に論説問題では、「正しい知識を持っている」だけでなく、「分かりやすく伝える力」や「採点しやすい構成」で書くスキルも大きなポイントです。

過去問はこんな感じで問題用紙と解答用紙を印刷し、本番と同じ形式で行いました👇

本番を想定した過去問演習を繰り返すことで、単なる知識の確認にとどまらず、実際の試験で得点するための力をしっかりと身につけることができます。

【文字数制限を意識した記述練習をしよう】

最近の論説問題では「○○文字以内で述べよ」といった文字数制限が設けられることが増えています。

本番の解答用紙には目盛りがついており、指定された文字数内で、採点者に分かりやすく解答を記述する力が求められます。

そのため、最新の過去問を使って記述の練習をすることが重要です。

また、計算問題とは異なり、論説問題では公式解答と異なる内容を書いても部分点がもらえる可能性があります。

ただし、自己採点ではどの程度点数がもらえるのか判断が難しいのも事実です。

私は自己採点の際に、公式解答と比較しながら**「自分が採点者ならどれくらい点をもらえるか?」**を考え、減点されそうなポイントを厳しめに評価するようにしていました。

本番で余裕を持って合格ラインに達するためにも、できるだけ客観的かつ厳しめに採点するのがポイントです。

あくまで参考程度ですが、ChatGPTなどのAIに問題と自分の解答を入力し、「部分点がどのくらいもらえそうか?」を聞いてみるのも面白い方法かもしれません。

客観的なフィードバックを得ることで、自分の記述力を磨く手助けになるでしょう。

🧠 効率的な暗記法

私が実際に実践し効果があった論説問題の効率的な暗記法を紹介しています👇

参考にしてみてください。

🎯 部分点を最大限に取る勉強方法と本番でのテクニック

論説問題で部分点を取る勉強方法と本番で部分点を最大限に取るテクニックを下記の記事で紹介しています👇

参考にしてみてください。

📖 論説問題対策におすすめの参考書と活用法

私が受験した令和6年度の電験二種二次試験では、「キーワードで覚える!」にしか掲載されていない知識が多数出題されました。

この参考書は、充実した解説や関連知識が掲載されており、論説問題の知識量を増やすには十分な内容になっています。

「キーワードで覚える!」を満遍なく学習すれば、ある程度の部分点を取れるレベルまで仕上げることが可能です。

私は「キーワードで覚える!」を中心に学習し、さらにパターンを増やすためにオーム社の**「完全攻略」や電気書院の「これだけシリーズ」**も活用しました。

ただし、「キーワードで覚える!」と重複する問題は除外し、それ以外の問題を暗記する形で取り組みました。

💡各参考書の活用ポイント【実体験ベース】

- 解答だけでなく解説が充実しているため、理解を深めながら学習できる

- 関連知識も掲載されているので、知識の幅を広げることができる

- 過去問の類題が少ない論説問題において、知識量を増やすには最適

- 分野ごとの基本知識が掲載されており、辞書のように調べるのにも便利

- 同じ問題でも解答が異なる場合があるため、複数の参考書を比較することで本番での応用力が身につく

- 覚えやすい表現の解答を見つけることもできる

- 新制度の過去問を網羅しているため、過去問演習には最適

- 過去問の類題が出ることもあるため、パターンを増やしておくと本番で対応しやすい

- ただし、論説問題では過去問の類題が出る可能性は低いため、過信しないことが重要

🎯 実際の学習量と効果

私はこれら3冊に掲載されている問題を合わせて約150問(重複問題を除く)暗記しました。

しかし、実際の試験ではこれらに載っていない内容の問題も出題され、完答することはできませんでした。

それでも、部分点を狙えるレベルの解答ができたことで、合格につなげることができました。

論説問題は、計算問題と違って知識量が合否に大きく影響するため、「キーワードで覚える!」を軸に、余裕があれば他の参考書も活用して知識を増やすのが効果的です。

✅ まとめ:論説問題をマスターして合格に近づこう!

電験二種二次試験の論説問題は、計算問題とは異なるアプローチが必要です。

「問題の意図を正しく理解する」「解説をしっかり読み込む」「効率的に暗記する」「アウトプットを重視する」「過去問で記述練習する」といったステップを踏むことで、着実に得点力を上げることができます。

試験本番で焦らず解答できるよう、日々の学習を積み重ねていきましょう!