電験三種の勉強って

「どのくらい勉強すればいいの?」

「独学で合格できるの?」

私はかつて勉強が苦手でしたが、「電験合格」先生の講義と工夫した学習法のおかげで独学で一発合格できました!

この記事では、実際に私がやって「良かった勉強法」「遠回りだった勉強法」、勉強時間そして「モチベーションを維持できたコツ」までリアルな経験をもとにまとめています。

電験三種に挑戦するあなたの力になれたら嬉しいです!

目次

電験三種挑戦のきっかけと背景

私が電験三種に挑戦することになったきっかけは以下の3つです👇

- コロナ禍

- 大学受験のリベンジ

- 実務に役立つ資格

コロナ禍で見つけた新しい目標

コロナ禍で家にいる時間が増え、「この機会に何か資格を取ろう」と考えました。

その中で、自分の興味と将来に役立つ資格を探していたところ、電験三種に出会いました。

家にいながらできる勉強として、電験三種を選びました。

大学受験の悔しさをバネにして

私の通っていた高校は偏差値40台の学校で、進学実績もあまり良くありませんでした。

私はMARCHを目指していましたが、結果はMARCHどころかすべり止めも全て不合格。後期でやっと1校だけ合格しました。

その悔しい経験が、次は「難関資格に挑戦しよう」という気持ちに繋がりました。

試験の難易度が高すぎず、そこそこ難関(MARCHレベル)で自分でも頑張れば手が届きそうな資格を探していたところ、電験三種を見つけました。

大学受験でのリベンジを資格試験で果たそうと決意したのです。

実務に役立つ資格を目指して

私は電気機器メーカーで回路設計エンジニアとして働いており、主に回路設計や評価、パワエレ関連の業務を担当しています。

どうせ資格を取るなら、今の仕事にも役立つ資格を選びたかったので、電気系の資格を探していたところ、電験三種を知りました。

試験科目を見ると、理論や機械分野が現在の設計業務に関する内容が多く、仕事にも直結しそうだと感じ、挑戦を決めました。

偏差値40でも合格できた!私の電験三種・独学勉強法

ここでは私が一発合格する為に実践した以下の6つの勉強法を紹介します。

- 参考書と「電験合格」基本編で基礎固め

- 電験合格「演習編」で応用力をつける

- 過去問演習前に総復習で知識を完全定着

- 過去問で実力チェック&シミュレーション

- 法規の暗記対策

- 本番直前の最終チェック

スタートは基礎固めから!参考書とYouTubeで徹底理解

📘 最初に参考書で基礎固め!

まずは、参考書を使って知識の土台作りから始めました。

使ったのは、実教出版の『徹底解説テキスト』シリーズです。

この参考書を選んだ理由は、「図が多くて見やすい」「解説が丁寧で初心者でも理解しやすい」と感じたからです。

ネットで調べたところ評価も高く、このシリーズで一発合格できたというレビューもあった為、選びました。

【おすすめポイント(実体験ベース)】

- 以下の流れで進むので、段階的にステップアップできる。

1️⃣ POINT:公式や重要事項のまとめ

2️⃣ 本文:詳細な解説

3️⃣ 例題:簡単な確認問題

4️⃣ 章末問題:本試験レベルの問題 - 章末問題はA問題、B問題があり、本試験レベルの演習ができる

- 合格に必要な充分な演習量

私が実際に行っていた勉強の流れは以下の通りです👇

- まずは参考書を読み、内容を理解する

- 次に同じ参考書の問題を解いてアウトプット

- 少し時間を空けてから、繰り返し復習

この流れを「理論」「電力」「機械」の3科目で実践しました。

法規は時間が足りず、試験直前に練習問題を一通り解いただけです

📺「電験合格」基本編で理解を深める!インプット+アウトプットの黄金パターン

基礎をひと通り学んだ後は、YouTubeで公開されている『電験合格』の講義動画(基本編)を活用しました。

ここでは、ただ動画を見るのではなく、以下のようなステップで学習を進めていました👇

- まずは問題を自分で解いてみる(予習)

解けなくてもOK。考えるクセをつけるのが目的です。 - 講義動画を視聴し、ノートを取りながら理解を深める

公式や解法の考え方を意識してメモ。 - 動画視聴後、同じ問題をもう一度解き直す(復習)

解説内容を踏まえて再チャレンジすることで、知識が定着します。

この方法を4科目すべてで実践しました。このやり方が効果絶大で、「わかる→できる」へのステップを踏めた実感があります。

「電験合格」基本編のテキストは問題(過去問の抜粋)だけで、解答解説は講義内で解説しています。

私はPDFを印刷し、ファイリングしていました。

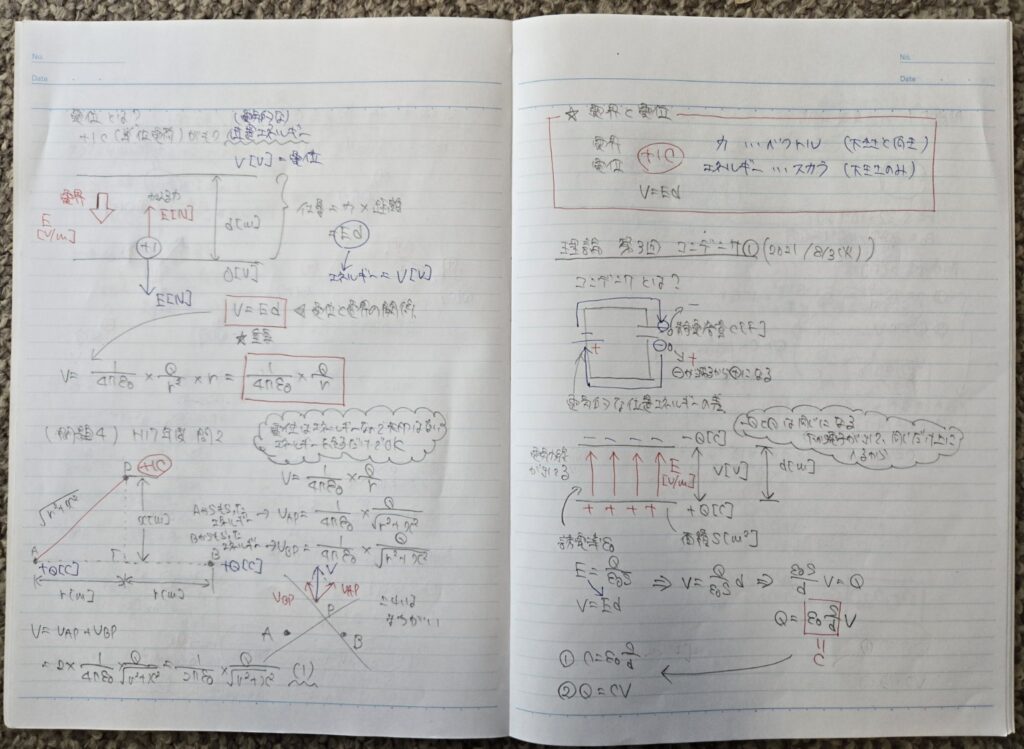

こちらは講義ノートです👇

公式や基本事項の解説、問題の解説の板書をこんな感じでノートを取ってました👇

基本編の講義動画です👇

「電験合格」演習編で応用力をつける!初見問題に対応できる勉強法

📺「電験合格」演習編で実力アップ!

基本編を視聴し終えた後、続けて演習編も視聴しました。

この演習編でも、基本編と同様に3ステップで勉強を進めました👇

- まずは問題を自力で解いてみる(予習)

解けなくてもOK。考えるクセをつけるのが目的です。 - 講義を視聴し、ノートに要点を書きながら理解を深める

解法の暗記だけでなく、考え方や本質の理解を意識。 - もう一度、解説された方法で問題を解き直す(復習)

本番でも応用できるように、知識を定着させます。

この方法を4科目すべてで行いました。

「電験合格」演習編のテキストは電験合格先生のオリジナル問題で、記述式(選択肢なし)になっています。

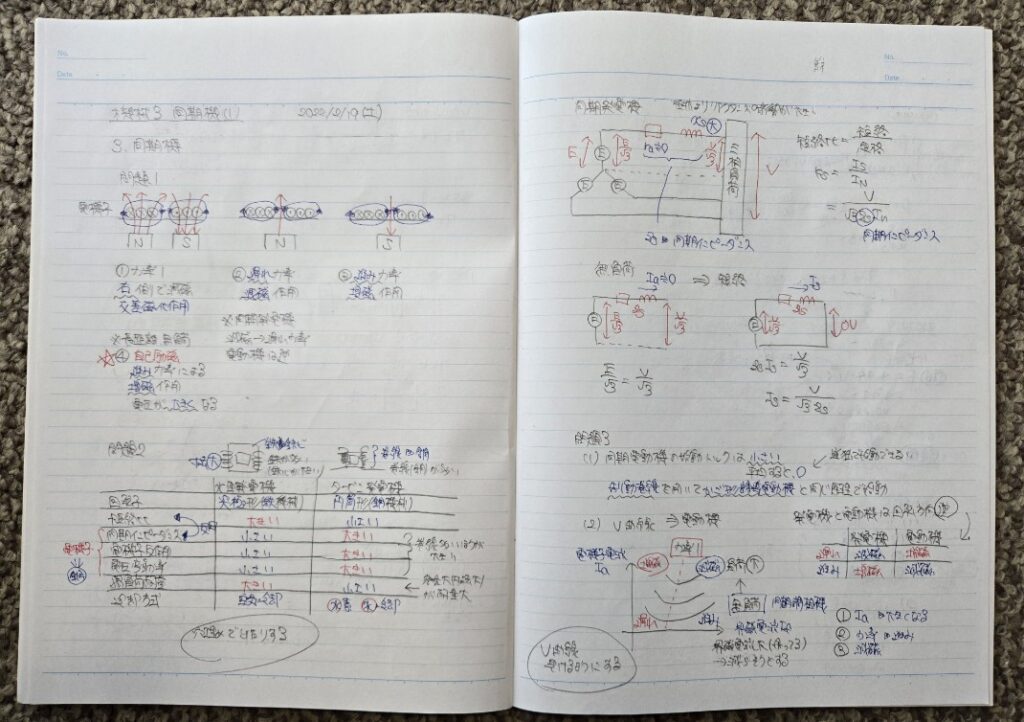

こちらは演習編の講義ノートです👇

問題の解説がメインですが、公式などの基本事項のおさらいもしてくれて、かなり詳しい解説となっています。

演習編の理論の講義動画です👇

過去問前の準備がカギ!総復習で知識を完全定着

「電験合格」演習編を終えたあと、すぐに過去問に取りかかるのではなく、学習した内容を総復習しました。

使ったのは、これまで取り組んできた「電験合格」基本編と演習編のテキストです。4科目すべての問題を一気に復習しました。

この段階では「もう一度解けるか?」という確認が目的です。

解法を思い出せない問題があれば、すぐにノートを見返して復習。講義で学んだポイントを意識しながら、もう一度丁寧に解き直しました。

過去問に入る前にこの作業をしておくことで、学習した内容を完全に定着でき、安心して次のステップに進めました。

得点推移も公開!過去問で実力チェック&本番シミュレーション

「電験合格」シリーズの基本編・演習編を一通り終えたあと、いよいよ本番形式での実力試しに入りました。

使用したのは、TACの『みんなが欲しかった!電験三種 10年過去問題集』です。

最初は、基本編を終えた段階で令和3年度の理論と機械を解いてみたのですが、結果は理論45点・機械55点と、合格点には届かず…。

公式や解き方を忘れてしまっていた部分も多く、思うように解けませんでした。

そこで、演習編を最後まで学習してから再挑戦。

次は令和2年度の過去問に取り組んだところ――

理論で90点、機械で70点をマーク!初見問題もスラスラ解けて、自分でも驚きました(笑)

このとき、「単なる解き方の暗記ではなく、本質的な理解ができているから初見にも強くなっている」と実感できました。

過去問は、

- 各科目1年分ごとに時間を測って本番さながらに解く

- 解いたあとは必ず解説をじっくり読み直す

という流れで取り組みました。

最終的には、平成24年度~令和3年度までの10年分を解きました。

特に「演習編まで終わらせてから過去問をやると、理解度がまったく違う」というのは、非常に大きな学びでした。

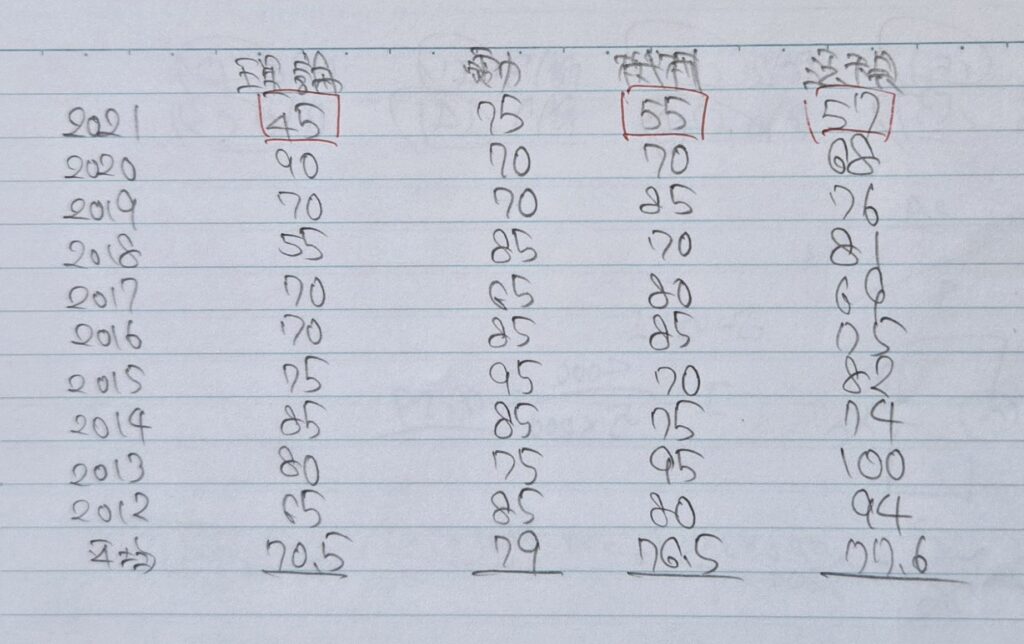

下記の写真は10年分の過去問を解いた時の点数です。

最新の過去問から順番に解きました。

2021年度の理論と機械だけは「電験合格」基本編を学習し終えた段階で解いてみました。

他は演習編まで視聴した後に過去問を解き始めましたが、演習編学習後は法規以外は合格点を超えています。

法規は計算問題だけは学習していましたが、知識問題の暗記もこの頃から開始したので、最初のほうは点数が低めになっています。

結果はこんな感じで合格点を普通に超えていたので、4科目一発合格は自信ありましたね(笑)

すきま時間で法規対策!効率重視の暗記法と活用ツール

過去問演習をスタートした頃(試験の約3か月前)から、法規の暗記も同時に進めていきました。

計算問題については「電験合格」先生の講義で基本を押さえていたので、残る課題は法令や数字の暗記。

使用したツールは以下の2つです👇

- 📄 「電験合格」先生のオリジナル暗記プリント(穴埋め形式)

- 📱 法規対策のスマホアプリ

暗記プリントは少し古い為、法改正に対応していない箇所もあります。使用する際は注意してください。

暗記プリントは頻出分野の法令や重要ポイントが穴埋め形式になっていて、空欄のままのプリントと空欄に答えが書いてあるプリントのセットになっています。

プリントはYouTubeチャンネル「電験合格」演習編(法規)の概要欄にダウンロード先が貼られています。

法規アプリも穴埋め形式の問題が中心です。

下記のリンクからインストールできます👇

📄 暗記プリントは夜のルーティンに

寝る前の30分間、プリントの穴埋めを使って記憶を定着させ、翌朝に軽く復習するようにしていました。

ただし、早起きに失敗してスキップする日も多々ありました…笑

このプリントは3周以上繰り返し、自然と定着していきました。

📱 アプリは隙間時間をつかって

職場の昼休みに30分ほど集中して取り組み、それ以外の時間は家でゴロゴロしながら「気が向いたときにやる」くらいの気軽さで継続。

こちらも最終的に3周ほど繰り返しました。

法規の暗記は一気にやろうとせず、「生活の中に組み込んで習慣化」したことで、無理なく続けることができました。

【最終チェック】本番直前にやってよかった総復習法

10年分の過去問を解き終えたあと、本番に向けて仕上げとして“総復習”に取りかかりました。

ここで重視したのは、「解けなかった問題を確実にできるようにすること」。自信のある問題は省き、弱点だけに集中しました。

また、どうしても理解できない問題や出題頻度の低い問題は割り切って捨てました。

総復習で取り組んだのは、以下の内容です👇

- YouTube講義(電験合格)基本編・演習編の問題

→ 自信のある問題は省き、苦手だったものだけ解き直し - 参考書の問題

→ 時間がなかったため、ざっと一通り解き直す程度 - 過去問10年分

→ 間違えた問題、あやふやな問題をピックアップし、3周以上くり返して定着を図りました

最後は“広く浅く”ではなく、“狭く深く”を意識して、確実に得点につながる状態まで仕上げたのがポイントです。

【実録】電験三種一発合格までの勉強スケジュールを公開!

私の電験三種一発合格までのフェーズは以下の通りです👇

- 基礎期(〜2022年1月): 参考書で始めたが、途中からYouTube講義に切り替え

- 応用期(2022年1月〜4月): 「電験合格」演習編で応用問題に集中

- GW: テキストの徹底復習で理解の抜けを補強

- 直前3か月: 本番形式で過去問10年分+法規暗記

- 直前1か月: 苦手・曖昧な問題をピックアップして総復習

勉強期間は1年8ヶ月?実際にかけた時間とその内訳

私が電験三種の勉強を始めたのは2020年12月で、試験日は2022年8月。最終的には1年8か月ほどかかりました。

ただし、常にコンスタントに勉強していたわけではありません。

途中でモチベーションが落ちたり、仕事が忙しかったりして、全く勉強していない時期も正直ありました。

実際に勉強に取り組めたのは、トータルで1年分・約1000時間ほどだと思います。

最初の数か月は参考書を使って独学で学習していたのですが、思ったように進まず、2021年4月の時点で終わっていたのは「理論」だけ。

「とりあえず理論だけでも受かれば…」と思っていたのですが、なんと受験申し込みを忘れるという痛恨のミス(笑)。

この失敗が結果的に良い方向に転び、「それなら来年、4科目一発合格を目指そう!」と気持ちを切り替えるきっかけになりました。

勉強時間は日によってバラつきがありましたが、おおよそこんな感じです👇

- 平日:1~2時間

- 休日:4~6時間

- 直前期:最大で1日8時間

使用したノートは約50冊!

こちらは演習で使用したノート40冊と電験合格の講義ノート8冊です👇

我ながら良くやったと思います(笑)

最終的には余裕を持って合格できましたが、あとから振り返ると**「ここまで勉強しなくても合格できたかも?」と思う部分もありました**。特に、最初の頃にやっていた非効率な学習法は少し時間のムダだったと反省しています。

下記の記事ではこの反省点を踏まえ、私が実践した勉強法の中から特に効果があったものを厳選して紹介しています。

基礎固めの1年間|参考書→YouTube講義へシフト(2020年12月〜2022年1月)

【2020年12月~2021年7月】

まずは 参考書を使って学習(法規以外)を進めました。

ただ、途中で3か月ほどまったく勉強しない時期があったうえ、残業などで毎日勉強するのは難しい状況だったため、思ったより時間がかかってしまいました。

【2021年8月~2022年1月】

この頃、 YouTubeの「電験合格」講義動画 を知り、そこから 学習の中心を「電験合格」に切り替え ました。

実際に基本編・演習編を進めてみると、 講義動画だけで十分試験に対応できる実力がつくことを実感しました。

参考書での勉強も続けていましたが、 自分には必要ないと感じる場面が多かったです。

この期間で、 理論・機械・電力・法規の基本編をすべて視聴 し、本格的に試験対策へと進んでいきました。

応用力を鍛えた3か月|問題演習に集中(2022年1月〜4月)

この期間は「電験合格」演習編の理論・機械・電力・法規の全ての動画を視聴し、応用力を鍛えました。

問題の難易度も徐々に上がり、本質的な理解もできて、「実戦力がついてきたな」と実感できた時期です。

GWに徹底復習!基礎の抜けを一気に補強

ゴールデンウィークを利用して、それまでに取り組んできた「電験合格」の基本編・演習編のテキストを、一気に総復習しました。

忘れていた解法や苦手分野が浮き彫りになり、再確認するにはとても良いタイミングでした。

本番形式での過去問演習&法規暗記を並行(2022年5月〜7月)

5月からは、いよいよ過去問演習をスタート。本番と同じように時間を測って、10年分を解いていきました。

この時期に、並行して法規の暗記も進めています。具体的には、以下のようなスタイルで取り組みました👇

- 過去問題集は本番形式で10年分

- 法規の暗記は「電験合格」オリジナルプリントと法規アプリを活用

- 暗記は寝る前や昼休みに短時間でコツコツ

- 苦手分野や曖昧な問題を重点的に復習

試験直前の総仕上げ|過去問&テキスト問題を総チェック(2022年7月〜8月)

試験までの最後の1か月間は、総復習に専念。これまで取り組んできた教材の中から、

- 解けなかった問題

- あやふやだった問題

をピックアップして、繰り返し復習して潰していきました。

合格者の試験結果を大公開!

私が受験した令和4年度上期の合格率は8.3% でした。

特に機械と法規が難しく、機械ではケアレスミスも重なってギリギリの合格に…。

それでも、他の科目はわりと余裕を持って合格できたかな と思います。

試験結果(※カッコ内は合格基準点)

- 理論 :80点(60点)

- 電力 :85点(60点)

- 機械 :60点(55点)

- 法規 :88点(54点)

結果として 4科目一発合格 できましたが、機械だけは本当にヒヤヒヤ でした…!

実際に効果を実感したおすすめ勉強法

ここでは私が実際に行った勉強法で特に効果を感じたものを2つ紹介します。

- 「電験合格」先生メインの学習

- 法規の暗記は電験合格先生オリジナル暗記プリント+アプリを使用

理解が深まる!「電験合格」先生の講義が神!

電験三種の勉強で一番効果を感じたのが、「電験合格」先生の講義でした。

この講義の特徴は、とにかく“理解”に重点を置いていること。

ただ公式を覚えて機械的に当てはめるのではなく、「なぜその公式になるのか?」を解説してくれるので、考えながら解く力がついていきます。

本質を理解し、「最低限の公式を覚えれば、あとは導出して解ける」というスタンス。

結果的に、丸暗記に頼らずに済み、初見の問題にも対応できるようになりました。

私自身、「あれ?この問題見たことないな」と思っても、「たぶんこういう考え方でいけるかも」と対応できた経験が何度もありました。

法規は“暗記プリント+アプリ”が最強だった!

法規って、他の科目に比べてとにかく暗記量が多いですよね…。

正直、法令の細かい部分や数字まで最初は「全部なんて覚えきれない…」と圧倒されました。

そんな中で役立ったのが、「電験合格」先生のオリジナル暗記プリントと法規対策アプリです。

- 暗記プリントは穴埋め形式で、出やすいポイントだけをギュッと凝縮。

- アプリはスキマ時間に最適。職場の昼休みなど、ちょっとした時間に活用できたのが良かったです。

しかも実際の試験で、「あ、これアプリで見たやつだ!」という問題も出てきてビックリしました(笑)

この2つのツールのおかげで、法規も苦手意識なく取り組めて、本番でも高得点が取れました!

【反省と学び】私が実際にやって“失敗した”勉強法

私が行った学習法の中では結果的に遠回りだったと感じたものもありました。

それは以下の2つです👇

- 参考書での学習

- 「電験合格」講義前の予習

参考書で進めた学習は遠回りだった

勉強を始めた当初は、一般的な参考書を使って学習を進めていました。

でも正直なところ、公式に当てはめるだけの解説が多くて、本質的に理解できている感覚がなかったんですよね…。

章末問題も全然解けなくて、解説を見て解き方を“暗記するだけ”になってしまい、しばらくするとすっかり忘れてしまうという悪循環でした。

その後、「電験合格」先生の講義に切り替えてから、考え方を理解したうえで問題を解けるようになり、講義でしっかり理解してから参考書の問題を解いて見ると、以前は太刀打ちできなかった問題が9割近く解けるようになっていました。

最初に参考書で苦労していたことを考えると、参考書での学習は遠回りだったなというのが正直な感想です。

参考書は、「電験合格」の講義で理解が難しい部分を補助的に使ったり、「電験合格」をマスターした後の問題演習に使うのがベスト だと思います。

講義前にテキストの問題を解くのは時間のムダだった

「電験合格」先生の解法は、参考書とは異なり、公式をそのまま当てはめるのではなく、基本的な公式を変形して使うことで、余計な公式を覚えずに済むようになっています。

また、本質を理解し、考え方を重視して解くので、問題を解く際のアプローチが根本から違います。

最初は予習が大事だと思って、参考書で学習した後は「電験合格」先生の講義を視聴する前にテキストの問題を自分で問題を解いてみるというスタイルで進めていました。

でも、いざ講義を見てみると、参考書で学んだ解き方よりずっと簡単で効率的な解法が紹介されていたんです。

つまり、予習で時間をかけたわりに、結局あとでやり直すことになるため、私の場合は非効率でした。

それならば、

- まず講義を視聴して「解き方・考え方」をインプット

- テキストの問題を学んだ解法で解いてみる

- 分からない部分は再視聴 or メモで復習

というやり方が効率的だと思いました。

勉強が続いた!私がモチベーションを維持できた2つのコツ

電験三種に一発合格するまで1年8か月かかりましたが、勉強が苦手だった私が継続できたコツを2つ紹介します。

- とにかく楽しむ

- 場所を変える(気分転換)

勉強そのものを楽しむ工夫でやる気が自然と湧いた

私は仕事で回路設計やパワーエレクトロニクスを扱っていることもあり、電気やモーターの知識は、まさに今の業務に直結しています。

だからこそ、勉強していて「これ、仕事で使えるな」「あの仕組みってこういうことか!」と発見があるたびにワクワクして、勉強自体が楽しく感じられました。

学生時代の勉強って「何のためにやってるんだろう…」と思うことが多かったのですが、電験三種の勉強は目的がはっきりしているのでモチベーションが保ちやすいと感じました。

「知識が増えるのが楽しい!」「問題が解けてうれしい!」この気持ちが自然とやる気につながりました。

ちなみに、「電験合格」先生の講義は、難しい内容も本質から理解させてくれるので、純粋に面白くて、次の動画が待ち遠しくなるほどでした。

平日は1日1本と決めていましたが、休日は3本以上見ることも多かったです。

集中力が切れそうなときは“場所を変える”のが効いた

ずっと同じ場所で勉強していると、どうしても集中力が切れてしまうことがありますよね。

私も例外ではなく、やる気が出ない時や集中が続かない時は、ファミレス(ジョナサン)やコメダ珈琲店をよく利用していました。

集中が必要な「電験合格」の講義動画や過去問の本番シミュレーションは、自宅でしっかり腰を据えてやっていましたが、

- 解説を読み込む作業

- 単調になりやすい復習

- 難しい問題をじっくり考える時間

こういった飽きやすく集中力が続きにくい勉強はカフェで場所を変えてやると、自然と集中できたんです。

「今日は気が乗らないな…」という時ほど、外に出て環境を変えるのが効果的でした!

まとめ|合格までの道のりで大切にしたこと

この記事では私が電験三種に一発合格するまでに行った勉強法やモチベ維持のコツなどを紹介しました。

私自身が実感した「やって良かったこと」「やらなくてよかったこと」、そして「勉強を続けられた工夫」を振り返ってみましょう。

✅ 合格につながった学習法

- 「電験合格」先生の講義で、本質を理解しながら解ける力が身についた

- 法規は“暗記プリント+アプリ”で頻出分野を効率よく対策

❌ 遠回りだった勉強法

- 参考書から始めた学習は結果的に遠回りだった

- 「電験合格」講義前の予習は、結局ムダな時間になった

🔁 モチベーション維持の工夫

- 「面白い!」と思える内容や目的意識が、やる気の原動力に

- 家とカフェを使い分けて、集中力を保ちながら学習を継続できた

最後に(受験生へのメッセージ)

私は大学受験に失敗しており、特別頭が良いわけではありませんが、上記の勉強法を続けたことで電験三種に一発合格することができました。

「電験合格」の講義をすべて視聴し、しっかり理解することで本質をつかめたおかげで、初見の問題にも対応できるようになり、それが一発合格につながったのだと思います。

もし「電験合格」の動画がなければ、ここまで理解を深めることはできず、一発合格はできなかったかもしれません。

また、大学受験と違い、資格試験は専門知識を身につけられる面白さがあり、「もっと知りたい」「理解したい」という好奇心を持つことで、モチベーションが続いたのも大きな要因でした。

私のように勉強が得意でなくても、正しい勉強法を継続すれば必ず合格できます。 自分を信じて、合格に向けて頑張ってください!