最近の電験三種は「過去問からの出題が増えている」と言われています。

それなら、**過去問を丸暗記すれば合格できるの?**と考える方も多いのではないでしょうか。

もちろん、過去問を活用するのはとても有効です。

ですが実際には、**そのまま出題されるわけではなく、数値や表現を変えたパターン**も多く、単なる丸暗記だけでは対応できないケースもあります。

私自身は、まだ過去問中心ではなかった時期に一発合格しましたが、今の出題傾向に合わせて「もし今受験するなら、こう勉強する!」という視点で、合格までのロードマップと効率的な勉強法をまとめました。

この記事が、これから電験三種に挑戦する方の道しるべになればうれしいです。

旧電験三種の勉強方法(過去問からの出題が少なかった時に効果的だった勉強法)はこちらの記事で紹介しています👇

私はこの方法で合格しました。

応用力が身に付く為、こちらの勉強法もおすすめです。

ぜひ自分にあった勉強法を見つけてください!

目次

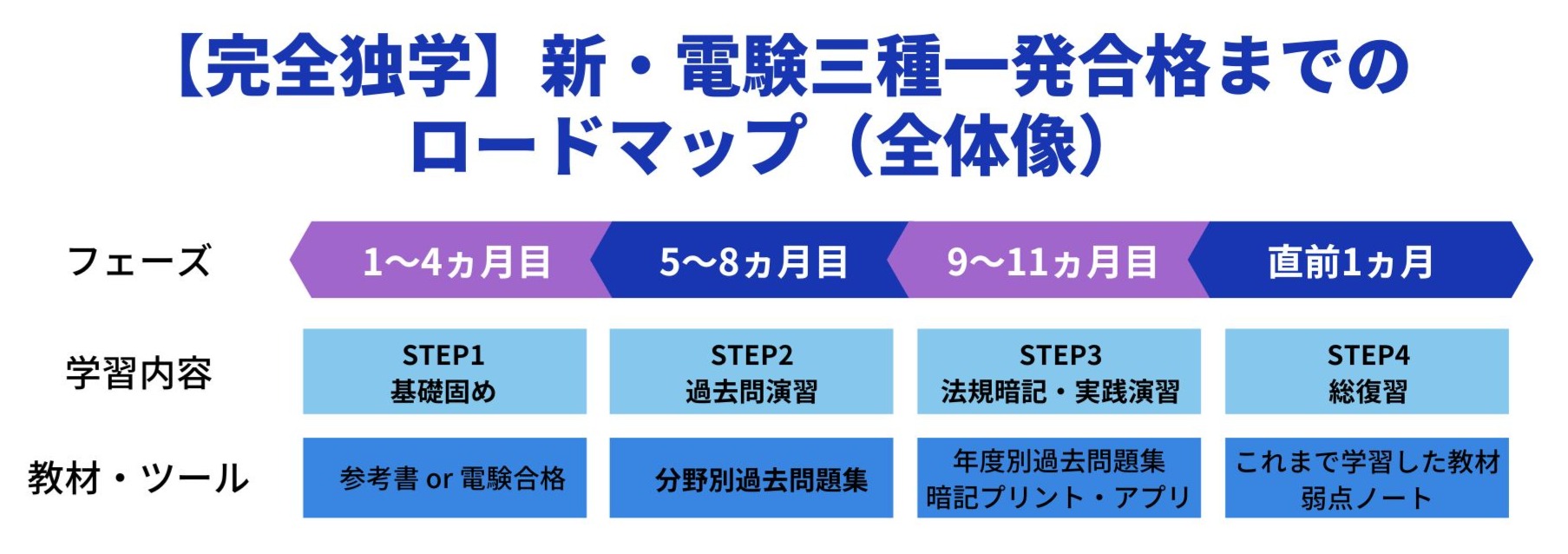

🛤️ 【完全独学】新・電験三種一発合格までのロードマップ(おすすめ勉強方法)

電験三種に合格するためには、一般的に約1,000時間の勉強時間が必要だと言われています。

これは、1日3時間の勉強を継続すれば約1年で到達できる計算です。

もちろん、理系・文系の違いや、電気の知識がどの程度あるかによって必要な時間は変わりますが、ここでは一つの目安として「1年間(合計1000時間)」を想定した学習スケジュールをご紹介します。

これから電験三種の勉強を始めようとしている方に向けて、私自身が一発合格を目指して実践した勉強法を参考に、現在の電験三種に最短かつ確実に合格できる学習ステップを4つのフェーズに分けてまとめました。

🔸学習ロードマップ(4フェーズ)

- 基礎固め(1~4ヵ月目)

- 過去問演習(5~8ヵ月目)

- 法規の暗記&本番シミュレーション(9〜11ヵ月目)

- 総復習(直前1ヵ月)

こちらの学習フェーズを参考にし、自分の理解度、進捗に合わせて調整していってくださいね。

🧱 STEP1:基礎固め(1~4ヵ月目)

大学で電気を学んでいた方であれば、いきなり過去問からスタートしても良いと思います。

ただし、電気や数学に不安がある方は、最初にしっかりと基礎を固めることがとても重要です。

ここでは、私が特に効果的だと感じた独学での基礎力養成法を3つご紹介します。

- 参考書での学習

- YouTubeチャンネルを活用(電験合格)

- 参考書+YouTubeのハイブリッド方式

📚 ① 参考書での学習

まず私は以下の教材で学習しました👇

- 実教出版「徹底解説シリーズ」

- YouTube「電験合格」チャンネル(後述)

しかし、最近書店で立ち読みして「良いな」と思ったのはTACの【みんなが欲しかった!シリーズ(みんほし)】です。

Xの投稿を見る限り、使っている人も多い印象です。

▶ いま私が選ぶなら「みんほし」シリーズがおすすめ!

【おすすめポイント】

- 初学者にもわかりやすい丁寧な解説

- 教科書:ポイント解説→例題(確認問題)という流れで理解しやすい

- 問題集:過去問ベースで実戦力が身につく

【効果的な学習の流れ】

- 教科書の解説を読む → 例題を解く → 解説を読み理解する

- 問題集でアウトプット → 解説を読んで理解を深める

- SECTIONごとに教科書と問題集を交互に進める

このように教科書でインプットして問題集ですぐにアウトプットすることで定着しやすくなります。

▶ 文系・電気初学者におすすめの一冊

こちらも書店で立ち読みしてみましたが、試験の全体像や、数学・電気の基礎から丁寧に解説されているので、完全初学者でも安心して取り組める内容です。

私自身は大学で電気電子を学んでおり、現在は電気回路設計の仕事をしているため、数学に苦手意識はありませんでしたし、電気の知識やイメージはありました。

その為、普通の参考書でも理解できましたが、初心者は数学や電気の基礎・イメージを先に掴むことが後々の理解度に影響してきます。

まさに急がば回れですね。

📺 ② YouTubeチャンネルを活用(電験合格)

おすすめのYouTubeチャンネルは、私も実際に活用した「電験合格」です。

基本編と演習編があり、基本編は必要な公式の説明や導出過程が丁寧に解説されており、この講義を理解できれば基礎は十分だと思います。

演習編は問題演習がメインで私は演習編まで学習しましたが、初見の問題に対応できるくらい応用力がつきました。

「電験合格」は演習編まで視聴するのがおすすめですが、最近の過去問からの出題が増えた電験三種では、基本編でサクッと基礎を固めてから早めに過去問演習に移るほうが効率的かもしれません。

【動画の特徴】

- 過去問をベースにした実践的な解説が豊富

- 公式の意味や導出まで丁寧に説明してくれる

- 頻出分野に絞ったカリキュラムで効率的

【学習方法】

- 倍速視聴(1.5~2倍)でテンポよく進める

- ノートを取りながら視聴(板書だけでなく先生の解説もメモ!)

- 見終わったらテキスト内の問題をすぐ解いて復習

【講義内容(基本編)】

- 全62動画(理論・電力・機械・法規(計算のみ))を網羅

- 平均1本1時間 → 1日1本ペースで2ヵ月で制覇可能

「電験合格」基本編のテキストは問題(過去問の抜粋)だけで、解答解説は講義内で解説しています。

私はPDFを印刷し、ファイリングしていました。

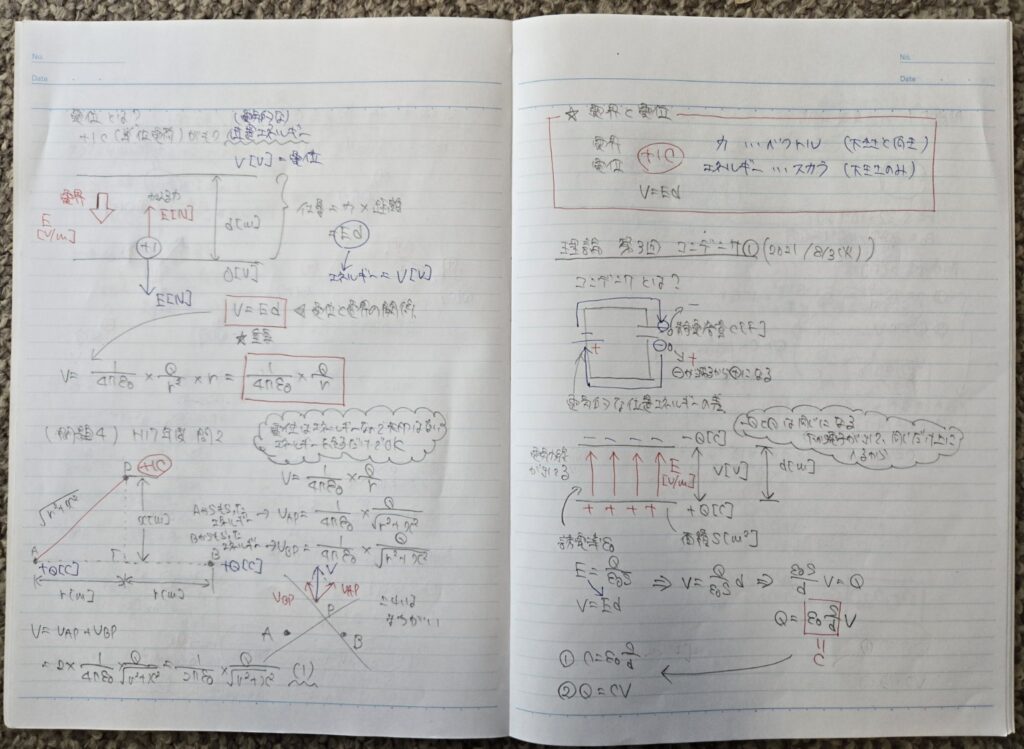

こちらは講義ノートです👇

公式や基本事項の解説と演習問題の解説の板書をこんな感じでノートを取ってました👇

基本編の講義動画はこちらです

⚔️ ③ 参考書+YouTubeのハイブリッド方式

基本はYouTube「電験合格」で学びつつ、不明点や補足は参考書で補うスタイル。

【ポイント】

- 講義で理解できなかった点を参考書で確認できる

- 講義がカバーしていない部分を補える

実際に「電験合格」の講義でも、参考書は併用した方が良いとおすすめされていました。

【私の失敗談】

私は最初に参考書で学習した後に「電験合格」で勉強しましたが、「電験合格」のほうが圧倒的に分かりやすく実力も付いた為、参考書での学習は遠回りだったと感じました。

併用する場合は両方を全部やろうとするのではなく、どちらかをメインにし、もう片方を補助的に活用するのがおすすめです。

他におすすめのYouTubeチャンネルは下記の記事で紹介していますので、参考にしてみてください👇

このSTEP1がしっかりできれば、電験三種の勉強がグッと楽になります。

次のSTEPでは、過去問演習期(5~8ヵ月目)の進め方を解説していきます!

🎯 STEP2:過去問演習(5~8ヵ月目)

基礎をしっかり固めたら、次はいよいよ過去問演習フェーズです。

最近の電験三種では、過去問からの出題が増えているため、「とにかく過去問をたくさん解く」ことが合格への最短ルートだと私は考えています。

📘 年度別よりも「分野別」がおすすめ!

ここで取り組む過去問は、いわゆる「年度別」ではなく、分野別に整理されたタイプを選ぶのがポイントです。

たとえば、理論なら「オームの法則」「電界・磁界」「交流回路」など、テーマごとにまとまっているものですね。

これにより、苦手分野を集中して強化できるので、学習効率がグッと上がります。

✅ 教科書との連携で効率アップ!

参考書に「みんほしシリーズ」を使っている場合は、同じシリーズの過去問題集を使うのが特におすすめです。

というのも、みんほしの過去問集には、各問題に対応する教科書のSECTION番号が記載されているので、

- 解けなかった問題を教科書に戻って確認

- 教科書で学んだ内容をすぐに問題でアウトプット

というインプット⇄アウトプットのサイクルがスムーズに回せます。

最近の電験三種は過去問からの出題が多くなっていますが、20年以上前の古い過去問からも出題されます。

下記のみんほしシリーズの過去問題集は平成7~令和6年度までの過去問を収録しているので、十分な過去問演習ができます。

📝 過去問演習の進め方(基本の流れ)

- まずは自力で解く

→ 時間を計って解くと実戦力も養えます! - 解説をじっくり読む

→ 特に「なぜそうなるのか?」の考え方を意識して読むと理解が深まります。 - 間違えた問題は必ず復習する

→ 解説を読んで終わりにせず、後日もう一度「自力で解けるか」確認。 - 分からない箇所は教科書に戻って確認する

→ 解説だけでは理解しきれないときは、基礎に戻って知識を補強しましょう。

💡ワンポイントアドバイス

- 1回解いただけで満足しない!

解けなかった問題は「自力で解けるようになるまで」繰り返すのがコツ。 - できるだけ短期間で1周する

分野別に一通り解いて「苦手」を早めに把握しましょう。2周目以降の学習効率が段違いになります。 - 苦手科目だけやるのも◎

STEP3の本番形式のシミュレーションを先にやって、合格点に届かない科目だけに絞って演習するのも効率的です。 - 全ての問題を解こうとしなくてもOK

STEP1でみんほしシリーズを使用した場合、問題集が過去問ベースになっているので、重複する問題は飛ばす、苦手分野を集中的に演習するなど、問題を取捨選択することで効率よく問題集を周回できます。

とはいえ、重複した問題を解くのも復習にはなるので無駄にはなりません。自分にとって効率の良い方法で進めるのがベストです。

この時期は、「理解する力」+「解ける力」を同時に鍛える時期です。

過去問を繰り返すことで、電験三種の出題傾向やパターンに慣れ、本番での得点力が確実に上がっていきますよ。

次のSTEPでは、「法規の暗記」や「本番のシミュレーション」など、実践力を養うフェーズについて解説していきます!

⏱️ STEP3:法規の暗記&本番シミュレーション(9〜11ヵ月目)

いよいよ試験が近づいてくるこの時期は、**「実戦力」と「得点力」**を仕上げていくフェーズです。

ここでは特に、

- 本番形式の過去問で「時間感覚」をつかむ

- 得点源になる「法規の暗記対策」

この2点にしっかり取り組んでいきましょう。

⏱️ 本番形式のシミュレーションをしよう

試験の約3ヵ月前からは、実際の試験形式で問題を解くトレーニングを始めましょう。

ここで使うのは、STEP2で使っていた分野別の問題集ではなく、年度別に構成された過去問題集です。

▶ 私が使ったのは、TACの『みんなが欲しかった!電験三種 10年過去問題集』

ただし、STEP2で十分に過去問演習を積んでいれば、10年分すべてを解く必要はないと思います。

電気技術者試験センターの公式サイトで公開されているPDFを活用すれば、無料で最新の過去問も入手できます。

センターのPDFは「解答のみ」で解説がないので、不安な方やしっかり復習したい方は問題集を買った方が効率的です。

✅ 本番シミュレーションの進め方

- 早めに実力チェックをするのも◎

→ 基礎がある程度できていれば、今の実力と目標との差を把握できる。 - 出題傾向を把握するために最新年度を解く

→ 過去問を解いていると、「よく出るテーマ」が見えてくる。

→ よく出るところを重点的に復習するのが効率的!

🧠 法規の暗記対策はここでスタート!

「法規」は計算問題もありますが、暗記系の問題が多いのが特徴です。

ただ、あまり早くから始めると忘れてしまうため、試験の約3ヵ月前から取り組むのがベストタイミングです。

私は3ヵ月前から暗記を開始しましたが、充分間に合いました。

🔧 おすすめの暗記ツール2選

- 「電験合格」オリジナル暗記プリント(穴埋め式)

→ 頻出ポイントが整理されていて、効率的に覚えられる! - 法規アプリ(スマホで使える学習アプリ)

→ 出題範囲が広く、実際の試験で似た問題が出ました!

暗記プリントは少し古い為、法改正に対応していない箇所もあります。使用する際は注意してください。

暗記プリントは頻出分野の法令や重要ポイントが穴埋め形式になっていて、空欄のままのプリントと空欄に答えが書いてあるプリントのセットになっています。

プリントはYouTubeチャンネル「電験合格」演習編(法規)の概要欄にダウンロード先が貼られています。

法規アプリも穴埋め形式の問題が中心です。

下記のリンクからインストールできます👇

✅ 暗記の進め方とポイント

- まずは暗記プリントで頻出分野を押さえる

- 次にアプリで幅広い知識をカバー

- 穴埋め部分は確実に暗記!

- 文章全体を声に出して読むと、穴埋め以外の内容も自然に頭に入る

- 最終的には、「この文章どこかで見たことあるな」と思えるレベルまで繰り返す!

私はこの方法で法規に取り組んだ結果、A問題は2問ミスのみで、残りは全問正解。最終的に88点を取ることができました。

このSTEP3でしっかりと「本番仕様の力」を身につけ、「取れる問題を確実に取る」力を仕上げましょう!

次はいよいよ最終フェーズ。直前期にやるべき総復習と体調管理について解説します!

🔁 STEP4:総復習(直前1ヵ月)

試験まで残り1ヵ月。ここからは総仕上げのフェーズです。

この時期に大切なのは、新しいことに手を出すのではなく、これまでやってきたことの復習に徹すること。

特に「解けなかった問題を、今度こそ解けるようにする」ことが何よりも大切です。

📚 効率的な復習の進め方

時間が限られている直前期は、「やり方」に工夫を加えるだけで復習効率が大きく変わります。

以下は私が直前期に行った対策です👇

- 🎯 苦手な部分に絞って取り組む

- 間違えた問題・自信のなかった問題だけを重点的に解く

- これにより復習のスピードが上がり、効率的に記憶を定着できます

- 📒 「弱点ノート」を活用する

- 何度も間違える公式や用語、苦手な解法は1冊のノートにまとめておく

- 試験直前の見直しにも役立つし、移動中やスキマ時間の確認にも便利

- 苦手分野や頻出分野を集約することで、自分だけの最強の復習ツールになります

🎯 直前期の心がまえ

- 焦って新しい参考書に手を出すのはNG!

- これまで使ってきた教材を信じて、反復することが合格への一番の近道

- 毎日コツコツ取り組み、「弱点を潰す」ことを意識しましょう

- 無理せず体調管理にも気を付ける

私自身も最後の1ヵ月はとにかく「反復!反復!反復!」。

「解けない」を「解ける」に変えることに集中して、試験当日を迎えました。

📌 各科目毎の特徴と対策のポイント

各科目毎の特徴や対策のポイントは下記の記事にまとめています。

参考にしてみてください。

⚡ 理論

🔌 電力

⚙️ 機械

📜 法規

⚠️ 注意点と効率的な勉強法

最近の電験三種は、過去問からの出題が明らかに増えてきていると感じます。

とはいえ、「過去問そのまま」ではない問題も多く、

- 問題や答えの数値だけが変わっている

- 選択肢の順番や表現が少し変えてある

- 20年以上前の古い過去問からの出題

といった“丸暗記対策”が目立つようになっています。

✅ 丸暗記では対応できない!

こういった傾向があるため、過去問を丸暗記するのは現実的ではありません。

「なぜその解法になるのか?」

「どの公式をどう使って導いたのか?」

というように、本質的な理解を意識して学習することが重要です。

考え方を理解しておけば、少し形を変えた問題が出ても対応できます。

本質理解を土台に、メリハリのある学習で合格に一歩ずつ近づいていけます!

どうしても理解できない問題や難問はどうせ捨てるなら答えだけ暗記しておくのはアリだと思います!

🧠 法規の暗記は“タイミング”が重要

法規については、特に暗記のタイミングに注意が必要です。

早くから覚え始めても、試験当日までに忘れてしまう可能性があります。

私は試験の約3ヵ月前から暗記対策を始めましたが、それで十分間に合いました。

むしろ、直前期に集中的に覚えたほうが記憶が新鮮なまま本番を迎えられておすすめです。

✅ 法規の学習は段階的に進めよう

そのため、STEP1・STEP2では以下のように進めるのが効率的です👇

- 計算問題(法規の中でも出題される)に特化して先に進める

- 知識問題(暗記系)は、直前期に集中して覚える

このように、計算力と暗記力を分けて考えると、効率よく対策できますよ。

下記の記事で電験三種に特化した効率的な勉強法をまとめています👇

参考にしてみてください。

📝 この記事のまとめ

今回は、電験三種に一発合格した私の経験をもとに、最新の出題傾向に対応した効率的な勉強法とロードマップをお伝えしました。

🔑 合格への4ステップを振り返ると…

- STEP1(1~4ヵ月目): 基礎力をしっかり固める

- STEP2(5~8ヵ月目): 分野別の過去問で実践力を強化

- STEP3(9~11ヵ月目): 本番形式の演習+法規の暗記対策

- STEP4(直前1ヵ月): 弱点克服&徹底した総復習

さらに、最新の試験傾向に対応するためには、

ただ過去問をこなすだけでなく、**「本質理解」+「戦略的な暗記」**がカギになります。

📣 最後にひとこと

電験三種の勉強は決して楽な道のりではありませんが、正しい方法で地道に積み重ねていけば、独学でも十分に合格を狙える試験です。

私自身、試行錯誤しながらたどり着いた学習法で一発合格できたので、この記事がこれから受験される方にとって少しでも参考になれば嬉しいです。

自分のペースで、焦らず一歩ずつ進んでいきましょう!

🚀 最短で合格を目指したい人へ

独学は自由度が高い反面、時間がかかる・モチベーションの維持が難しいという面もあります。

「少しでも効率よく、確実に合格を狙いたい!」という方には、通信講座の活用もアリです。

- プロ講師による分かりやすい解説

- 学習スケジュールのサポート

- 添削・質問対応など、独学にはない安心感

など、短期間での合格に必要なサポートがそろっています。

気になる方はチェックしてみてください。