電験二種は、計算・論説のどちらも高いレベルが求められ、独学での合格は簡単ではありません。

私も最初は「合格できる自信がない」と不安を感じていました。

高学歴ではなく、特別勉強が得意でもない私が、独学で二次試験まで合格できたのは、「正しい勉強法」を選び抜いたからだと感じています。

本記事では、そんな私が実際に行った効果的な学習法や、試験直前期までの具体的なスケジュールをもとに、合格までの道筋を「ロードマップ形式」でご紹介します。

「何から手を付ければいいか分からない」

「勉強法がこれで合っているか不安」

そんな悩みをお持ちの方に向けて、勉強の方向性を明確にし、合格に近づくためのヒントをお届けします。

私が実践した勉強方法(合格体験記)は下記の記事で紹介しています👇

効果があった勉強法や反省点も紹介しているので、参考になると思います。

目次

🔥 電験二種は二次試験が本番!膨大な学習時間と対策が必要!

電験二種の試験では、二次試験対策が合否を分ける重要なカギとなります。

イメージとしては、大学入試で言うところの一次試験が共通テスト(旧センター試験)、二次試験が国立大学の二次試験にあたるようなものです。

二次試験はレベチ!

難易度は電験三種やエネ管(電気)、電験二種一次試験の比ではありません。レベチです(笑)

一次試験は三種+αの知識で解けますが、二次試験は記述式で内容も全く別物の試験です。

そのため、二次試験の対策には膨大な学習時間と徹底した演習が必要になります。

計算問題や論説問題への対策を万全にすることで、合格への道が大きく開けます!

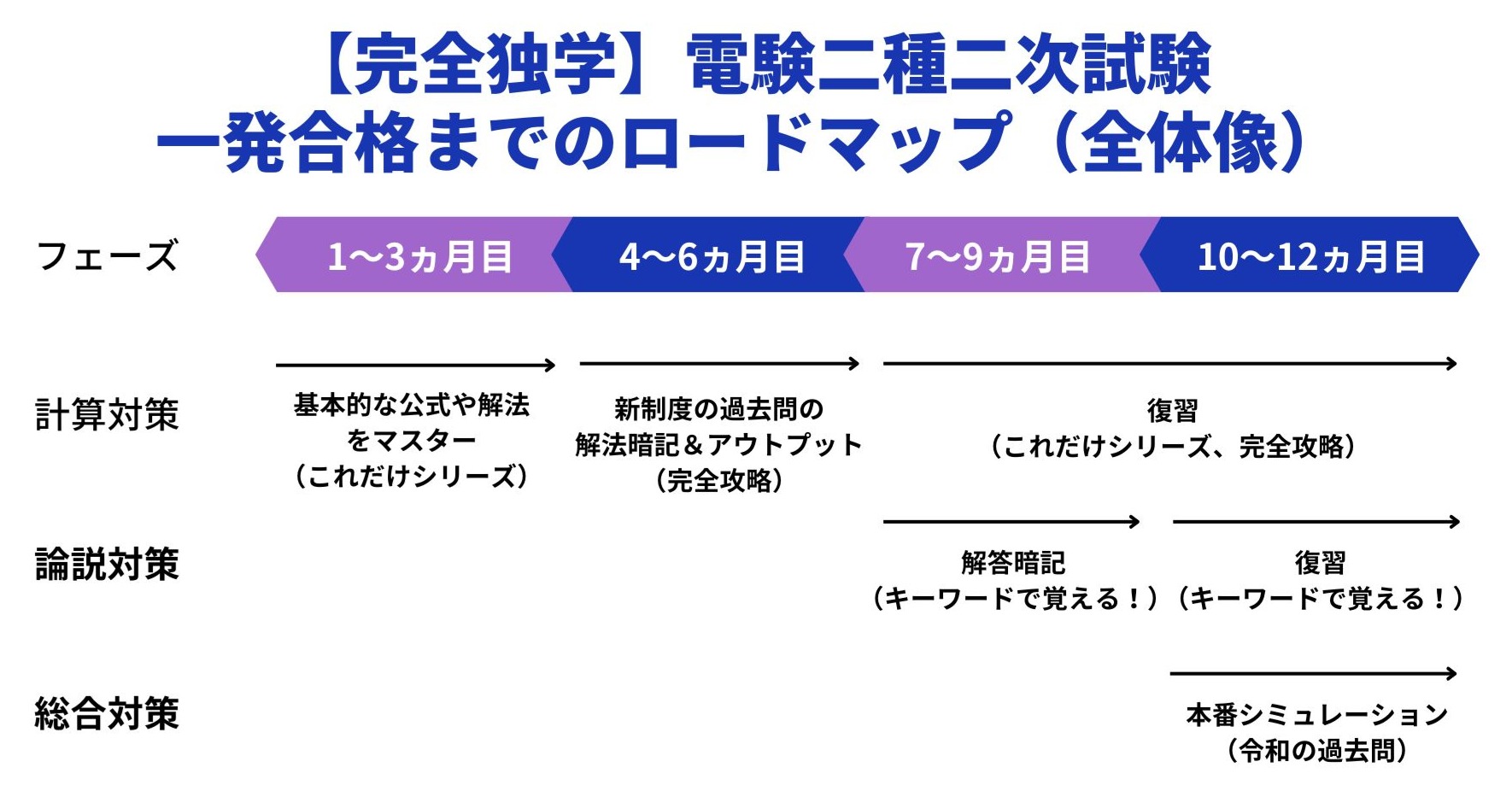

🛤️ 【完全独学】電験二種二次試験一発合格までのロードマップ|合格者が実践したおすすめ勉強方法

私が独学で電験二種に合格するために実践した勉強法の中から、特に効果があったものを厳選してご紹介します。

勉強期間は余裕をみて1年(~1000時間程度)を想定しています。

ただし、学習スタイルは人それぞれ異なるため、あくまでも参考として捉えていただき、自分に合った方法で効率よく学習を進めていただければ幸いです。

ここでは合格までのロードマップとして具体的な勉強方法を以下の4つのフェーズに分けて紹介します。

- 【計算】基本的な公式や解法をマスター(1~3ヵ月目)

- 【計算】新制度の過去問の解法暗記&アウトプット(4~6ヵ月目)

- 【論説】解答暗記(7~9ヵ月目)

- 総復習および令和の過去問で本番のシミュレーション(10~12ヵ月目)

1️⃣ 【計算】基本的な公式や解法をマスター(1~3ヵ月目)

🔍 二次試験の計算問題は“別物”と考える

電験二種二次試験の計算問題は、電験三種の知識を土台にしつつも、問題のタイプや求められる考え方がまるで異なります。

- 「三種の応用」とは言えないほど内容が深化している

- 完全に新しい分野・解法への理解が必要

- 三種の知識だけでは歯が立たない問題も多い

つまり、電験三種の知識では通用しないため、二次試験用のアプローチが不可欠です。

📚 学習の流れ:いきなり過去問はNG!

いきなり問題演習から始めるのではなく、まずは以下のステップを意識しましょう👇

- 必要な公式や基本事項を理解する

- 計算問題の解き方や考え方をマスターする

- 基礎を押さえたら、過去問レベルの問題に取り組む

この順序を守ることで、学習効率が一気に上がります。

📘 おすすめの参考書はこれ!

初学者に特におすすめしたいのが、**電気書院の「これだけシリーズ(計算編)」**です。理由は以下のとおりです👇

- 二次試験に特化した内容

- 最初に必要な公式や考え方を詳しく解説

- 三種の復習と二種二次試験の基礎固めを同時に進められる

- 解説がとにかく丁寧で、つまずきにくい

- 過去問レベルの問題も載っているので、実践力も養える

使用するのはこの2冊👇

私はこれらを最低でも3周以上学習し、「基礎がしっかり固まった」と感じました。

正直、この2冊をしっかりやり込むだけでもワンチャン合格点を狙える可能性アリです。

🚀 ステップアップには『完全攻略』

より高得点や応用力を目指すなら、基礎を終えたあとに取り組みたいのがこちら👇

実践的な問題にチャレンジでき、出題傾向の理解にも役立ちます。

2️⃣ 【計算】新制度の過去問の解法暗記&アウトプット(4~6ヵ月目)

📘 使用する問題集

電験二種二次試験の計算問題に対応するためには、過去問をただ解くだけでは不十分です。

「どの問題が出ても瞬時に反応できる力=解法の再現性」がカギになります。

その訓練に最適なのが、**オーム社の『完全攻略』**です。

🔍 「完全攻略」の特徴と活用ポイント

- 平成7年~平成30年度の過去問を分野別に収録

→ 新制度で繰り返し出題される“頻出パターン”がつかめる

→ 新制度の過去問の解法パターンをマスターするのに最適 - 問題中心で、解説はあっさりめ

→ 周回スピードが速く、アウトプット学習に最適!

なお、同じ新制度の過去問は、「これだけシリーズ」にも掲載されていますが、内容が重複している場合は飛ばしても問題ありません。

🧠 私が実践した学習法とコツ

- 苦手分野は思いきって“捨てる”判断も大切

→ 私は対称座標法、パワエレや一部の難問・奇問は潔くスルーしました - 難問・奇問では無く、良く出る頻出問題を押さえる

→ 全問理解は無理でも、頻出問題は確実に解けるようにする - 1冊を最低3周、できれば5周以上繰り返す

→ 「解けなかった問題=伸びしろ」と考えて潰していく

⏱️ 試験本番を想定した訓練法

- 問題を見た瞬間に「解法の筋道」が頭に浮かぶか?

→ 思考のスピード感を高めるトレーニングを意識! - 試験中は時間との戦い。選んだ問題が解けないと即アウト

→ 選択ミスを防ぐためにも、解ける問題を“瞬時に判別”できるようにする - 60分で計算2問(機械制御)はハードスケジュール!

→ 日ごろから時間配分も意識して演習

この訓練は効果抜群で、試験本番では計算問題はほぼ完答できました!

特に計算問題を得点源にしたい人におすすめの学習法です。

ちなみに私はこの訓練を本番直前に行いました。

この期間に実施しなくても充分間に合うと思います。

💡 補足:解説が足りないと感じたら…

「完全攻略」は良書ですが、解説が簡潔です。

もし解説が物足りなければ、以下のような参考書で補いましょう👇

3️⃣ 【論説】解答暗記(7~9ヵ月目)

✍️ 論説対策のスタート時期

- 開始時期の目安:試験の3か月~半年前

- 論説は暗記中心なので、早すぎると忘れるリスク大

- とはいえ暗記量が非常に多いため、ある程度の準備期間は必須

- 勉強の主軸はあくまで“計算”

→ 論説は後半からスタートした方が効率的

📚 具体的な対策内容とおすすめ教材

🎯 対策は「電力管理」に集中!

- 機械制御はほぼ計算問題のみ

- 論説対策は電力管理のみでOK

📗 使用教材

計算問題はある程度パターン化されているため、解法パターンを覚えれば対処できますが、論説では知識量が重要です。

そこでおすすめなのが以下の参考書です👇

- 電気書院「キーワードで覚える!」(特におすすめ)

- 私が受験した令和6年度でも、この本にしか載っていない内容が多数出題!

- 単なる暗記ではなく、解説が非常に丁寧で理解しやすい

- 過去問ベースの問題だが、関連知識も掲載されている為、知識量を充分に増やせると感じた

- 私は「完全攻略」「これだけ電力管理(論説編)」も補助的に使用

→ ただし、これらの参考書は問題が過去問中心なので、過去問の類題が出ない場合、解答が難しいと感じました。

「キーワードで覚える!」は解説量が多い分、1問進めるのに時間がかかることがあります。

また、解答と解説が一緒になっているため、本番で記述すべき箇所を自分でピックアップする必要があります。

実際にはキーワード付近が解答の要点になることが多いです。

🕒 時間と記憶の管理

- 「キーワードで覚える!」は全96問

- 1日1問ペースでも3か月必要

- 解説が詳しい分、私は1問あたり約1時間かかりました

- 記憶の定着には繰り返しの復習がカギ

私はエビングハウスの忘却曲線に従って、以下のタイミングで5回以上周回しました:- 翌日

- 1週間後

- 1か月後

- 2か月後

- 試験直前

🔁 計算との並行学習も忘れずに!

論説対策を進める際に注意したい点のひとつは、論説学習に集中しすぎることで、これまで学習してきた計算問題の内容を忘れてしまうリスクです。

そのため、論説の学習を進める際は、計算問題の復習と並行して取り組むことが大切です。

具体的には、日々の学習スケジュールに計算問題の復習を組み込み、バランスよく時間を配分することを心がけましょう。

これにより、計算問題の解法をしっかりと維持しつつ、論説対策を効率的に進めることができます。

私自身、この時期から並行学習で勉強量が多くなり、正直きつかったですが、しっかりとした計画を立て、論説と計算のどちらも疎かにしない学習を行うことで、二次試験に向けた万全の準備が整うはずですので、頑張りましょう!

4️⃣ 総復習および令和の過去問で本番のシミュレーション(10~12ヵ月目)

試験本番の約3か月前からは、これまで積み上げてきた学習を仕上げに入れる最重要期間です。

この時期は、次の2つのポイントに集中して取り組むことで、合格に大きく近づけます。

1.令和の過去問で実戦感覚を養う

- 実際の試験形式・レベルを体感できる

- 得点力アップ・弱点の洗い出しができる

- 時間配分や記述スピードの確認に最適

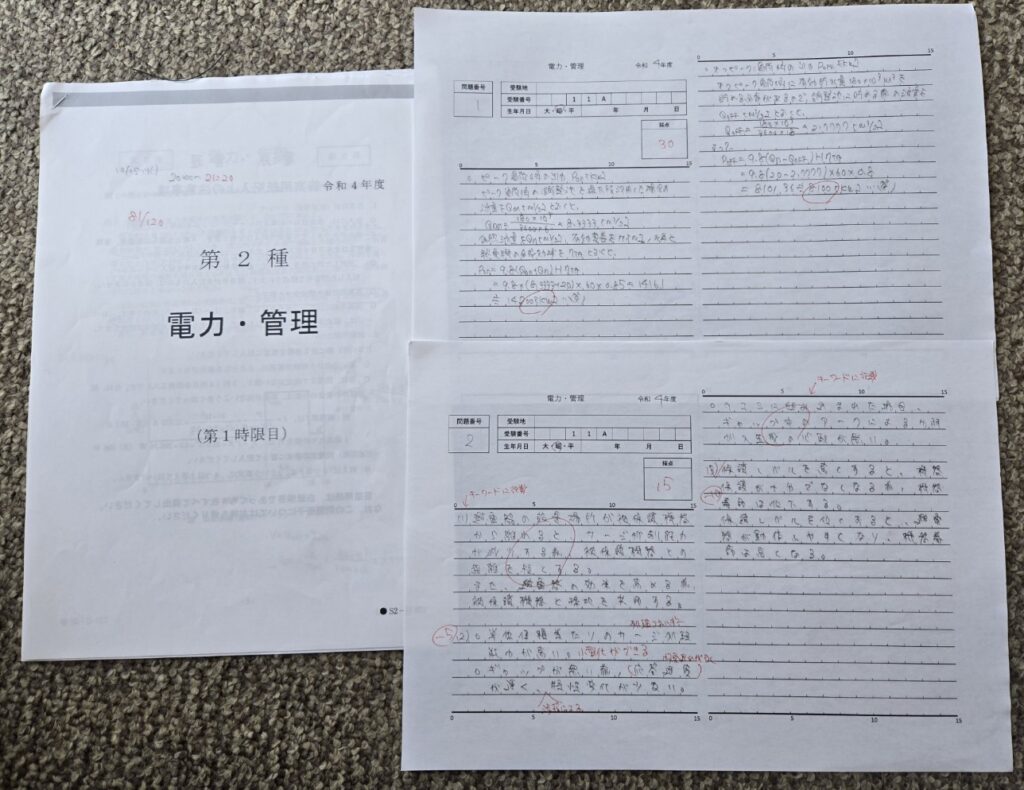

私は、問題用紙と解答用紙を印刷し、本番と同じ形式で演習を行いました。

本番をイメージしながら解くことで、精神的な準備もでき、本番で落ち着いて取り組めるようになります。

2.学習の総復習で知識の最終定着

- 自分が学んできた内容を総ざらいすることで、理解の抜け漏れをチェック

- 本番で自信を持って解答するための知識の再確認

特に私は、計算・論説ともに使ってきた教材を徹底的に復習することで、知識の整理と最終確認をしました。

📄 令和の過去問活用法

「キーワードで覚える!」や「これだけシリーズ」には一部令和の過去問が含まれていますが、「完全攻略」には令和の過去問は含まれていません。

そのため、令和の過去問を本番のシミュレーションとして活用できます。

✅ 活用時のポイント

- 必ず時間を測りながら取り組む

- 解答だけでなく、問題の選び方・記述の仕方も意識

- 記述式試験では、解く力だけでなく**「伝える力」も問われる**

過去問はこんな感じで問題用紙と解答用紙を印刷し、本番と同じ形式で行いました👇

📝 本番を意識した記述トレーニング

実際に過去問に取り組むと、問題を解くだけでなく、解答用紙に記述する作業が時間を大きく消費することが分かりました。

記述問題では「どう書くか」も得点に直結します。

私が実際に感じたことを踏まえて、以下の点を意識すると効果的です👇

- 計算問題は必要最小限の記述で減点を防ぐ

- 公式解答を参考にし、記述量の目安をつかむ

→ 実際の解答例は思ったよりシンプル! - 問題用紙に下書きを丁寧に作りすぎない

→ 書き直す時間がなくなりがち。効率を重視すべし

最初は「記述に時間がかかりすぎる」と不安でしたが、公式の解答を参考にしたことで不安が解消され、時間配分にも余裕が持てました。

💡得点アップにつながる戦略

🔢 計算対策

- 「完全攻略」をしっかりやり込む

- パターン問題を取りこぼさない力が合格に直結

🧠 論説対策

- 「キーワードで覚える!」を軸に復習

- 書き方の型を覚える

- 知識量をしっかり増やし応用力を強化

これらを実践することで令和の過去問は合格点に到達できると思います。

私は令和元年度~5年度までの過去問をすべて実施し、自己採点の結果、どの年度でも合格点を余裕でクリアできていました。

⚔️ 二次試験を攻略する為の戦略

下記の記事では二次試験を攻略するの為の2つの戦略をまとめています👇

参考にしてみてください。

📌 各科目毎の特徴と対策のポイント

各科目毎(電力管理、機械制御)の特徴や対策のポイントは下記の記事にまとめています👇

参考にしてみてください。

✅ まとめ

🔢 計算は「これだけシリーズ」と「完全攻略」で攻略!

- 計算対策は、まず 「これだけシリーズ」 で基礎をしっかり固める!

- 次に 「完全攻略」 を使って新制度の過去問の解法パターンをマスター!

- この2段階の演習をすることで、計算問題の得点力が大幅アップ!

🗝️ 論説対策は「キーワードで覚える!」を徹底活用

- 論説対策は、定番の 「キーワードで覚える!」 を隅々までやり込む!

- 頻出テーマや重要ワードを網羅することで、安定して得点できるように!

⏱️ 令和の過去問で本番シミュレーション

- 本番さながらの緊張感で 令和の過去問 を解く!

- 時間配分や解答スピードを意識してシミュレーションすることで、本番でも落ち着いて対応できる!

🚀 この勉強法で合格点に到達!

- 計算と論説をバランスよく対策し、令和の過去問で仕上げれば、合格はグッと近づく!

- 継続的に対策を進め、合格をつかみ取りましょう!🔥