令和3年度の電験二種二次試験、どんな問題が出たのか? それにどう立ち向かえばよかったのか?

この記事では、筆者が実際に令和3年度の電力管理・機械制御の過去問を解いてみた体験をもとに、出題傾向・難易度・対策のポイントを本音で講評します。

私は令和6年度の合格者ですが、受験前に令和1〜5年度の過去問をすべて解き、徹底的に分析してきました。

その中でも令和3年度は、典型問題が多く「きちんと対策していれば高得点が狙える」印象でした。

この記事では、実際の解答例や自己採点の結果をもとに、

- なぜ点が取れたのか?

- どこで失点したのか?

- どんな教材や勉強法が効果的だったのか?

をリアルに振り返ります。

「これから電験二種に挑戦する方が、どう過去問を活用すればいいのか?」

そのヒントを詰め込んだ内容になっていますので、これから受験を控えている方はぜひ参考にしてください。

目次

✍️ 電験二種二次試験に向けた当時の勉強状況など

令和6年度の試験に向けた勉強状況は以下の通りです👇

- 勉強期間:2023年12月~2024年11月

- 計算対策

- これだけシリーズ:3週以上

- 戦術で覚える:3週以上

- 完全攻略:5週以上

- 論説対策(※)

- キーワードで覚える:3週以上

- 完全攻略:3週以上

- これだけ電力管理:3週以上

- 過去問実施日:2024/9/27-28

※論説はキーワードで覚える中心に学習し、完全攻略とこれだけ電力管理は解答パターンの幅を増やす為に各問題集で重複していない問題のみ暗記

詳細(合格体験記)は下記の記事で紹介しています👇

⏱️ 本番のシミュレーション方法

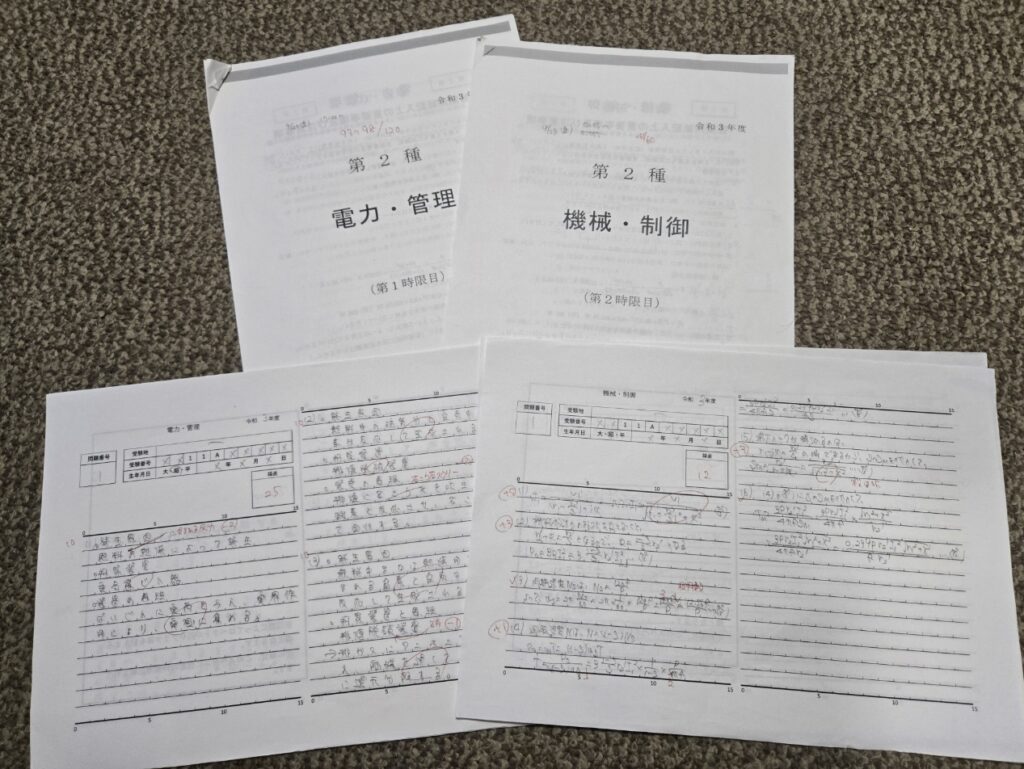

本番の試験を想定して、下記の写真のように問題用紙と解答用紙を印刷し、時間を測りながら行いました。

⚡️ 電力管理|令和3年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

- 問1:【論説】大気汚染物質の発生原因と対策装置及びその原理(火力)

- 問2:【論説】変電所の絶縁設計・雷サージについて(変電)

- 問3:【計算】単位法を用いた三相回路の故障電流の検討(送電)

- 問4:【計算】分散型電源を含む逆潮流の計算問題(配電)

- 問5:【論説】地中送電線の絶縁劣化診断法と事故点測定法について(送電)

- 問6:【計算】同期発電機の速度調定率(施設管理)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

電力管理は6問中4問を選択する形式。私は【問1】【問2】【問3】【問6】を選びました。

選んだ理由は、ざっくり言うと「過去問や参考書で見たことがある問題かどうか」です。

私が問題を選んだ際の判断基準は以下の通りです👇

- 問1・問2(論説問題)

- 『キーワードで覚える!』『これだけ電力管理』に載っていた内容だったので迷わず選択。

- 表現が少し違うところもありましたが、手応えあり。

- 問6(計算問題)

- 『完全攻略』『戦術で覚える!』に似た問題が載っていたので、解ける自信があり選択。

- 問5(穴埋め式論説)

- 知識が曖昧な上に語句が違うと部分点が出ない形式だったので、リスク回避でパス。

- 問3と問4(計算問題)

- 最初は問4を選んだのですが、計算がうまくいかず、途中で問3に切り替えました。

- 本番ではこうした「途中変更」は番号記載ミスや時間ロスのリスクがあるので要注意です。

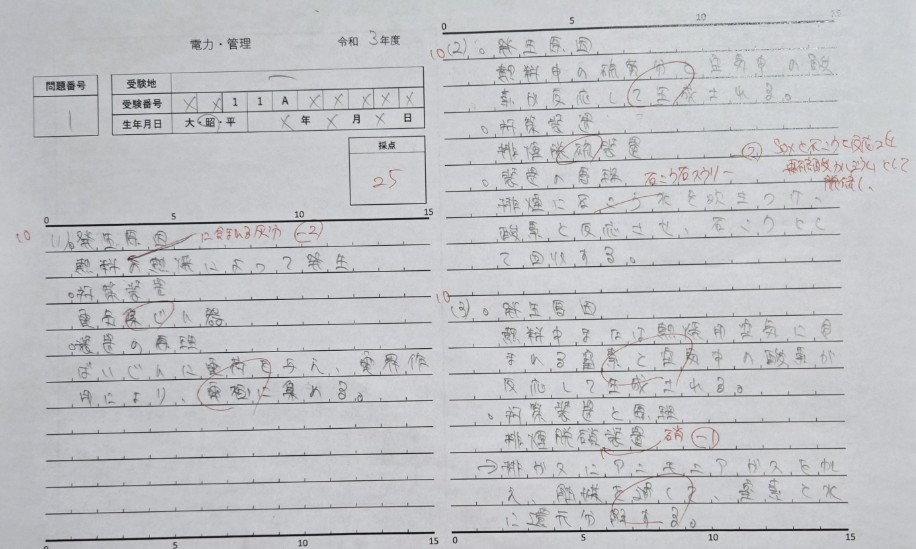

🔥 問1:火力(論説)

📝 問題内容

以下の大気汚染物質についてその発生原因と対策装置及びその原理について述べる問題でした。

- ばいじん

- 硫黄酸化物(SOx)

- 窒素酸化物(NOx)

💭 手応えと評価

- 『キーワードで覚える!』や『これだけ電力管理』で覚えた内容を組み合わせ、しっかり書けました。

- 表現やキーワードが若干違ったので多少減点があるかもしれませんが、自己採点は 25/30点。

📊 出題傾向・難易度

- 定番で参考書にもよく出てくる内容

- 難易度は易しめ。

🔁 過去問との関連性(類題)

- キーワードで覚える!P.22 問題3(発変電:昭和59年問題2改題)にばいじん、SOx、NOxについてほぼ網羅

- 完全攻略P.36 問題22(平成10年問1)にNOxの低減対策について記載

- これだけ電力管理(論説編)P.79 演習問題に排煙脱硫装置と排煙脱硝装置について記載

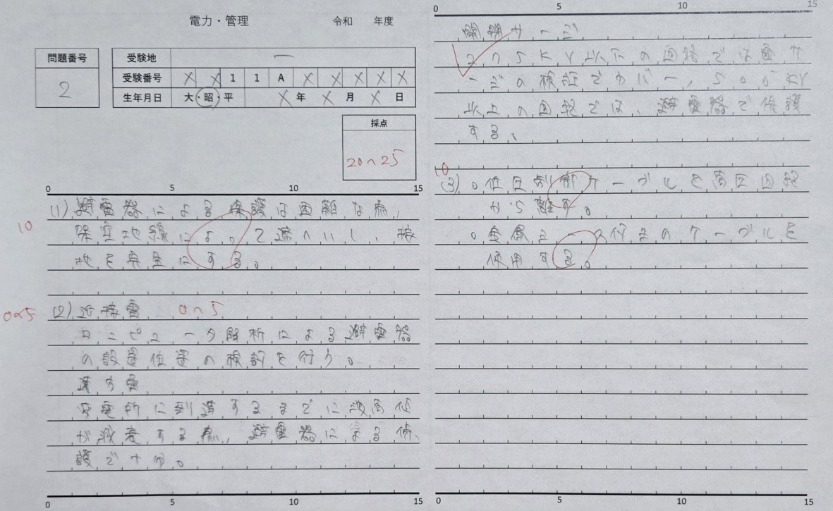

🔌 問2:変電(論説)

📝 問題内容

変電所の絶縁設計において支配的な要素となる雷サージに関して、以下の内容を述べる問題でした。

- (1)変電所の直撃雷の防止対策

- (2)送電線からの侵入雷の発生原因、変電所内でのサージ低減対策

- (3)低圧制御回路におけるケーブル施設時でのサージ低減対策

💭 手応えと評価

- 『これだけ電力管理』に載っていた内容でしっかり対策できていた。

- (2)だけ模範解答と食い違っていたが、他は概ねOK。

- 自己採点は 20〜25/30点。

📊 出題傾向・難易度

- 内容は若干高度だが、参考書に載っている内容で十分対応可能。

- 難易度は標準レベル。

🔁 過去問との関連性(類題)

- キーワードで覚える!P.100 問題5(発変電:昭和44年問題2)に異常電圧に対する変電所絶縁設計の基本的な考え方が記載

- (3)の低圧制御回路におけるケーブル施設時でのサージ低減対策はこれだけ電力管理(論説編)P.111の演習問題に記載

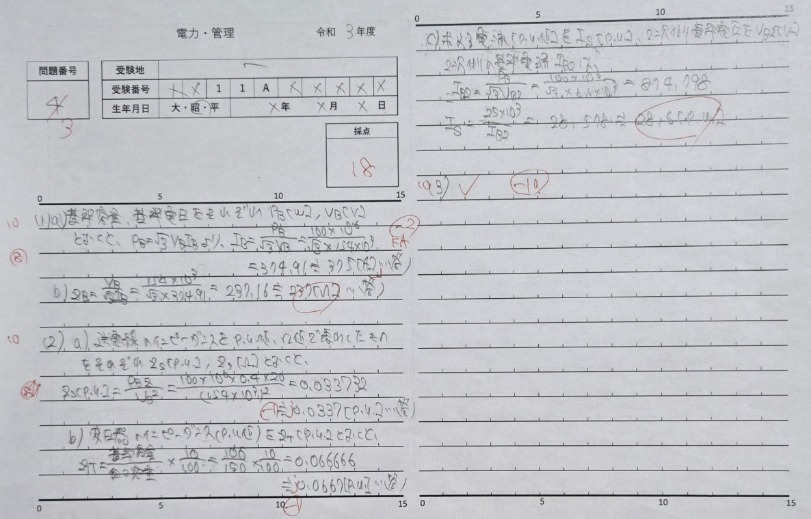

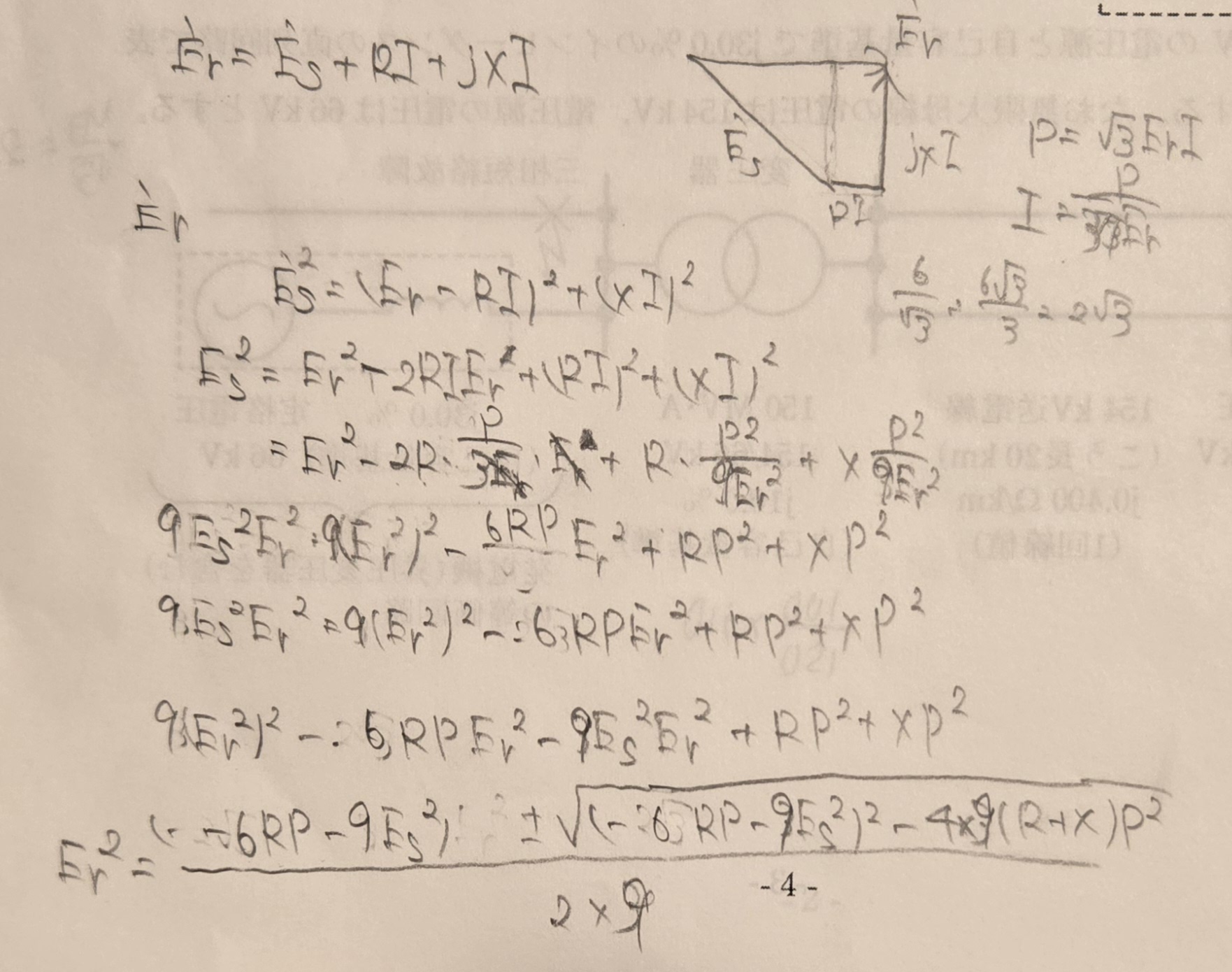

🛤️ 問3:送電(計算)

📝 問題内容

- 単位法を使った三相短絡電流の計算

💭 手応えと評価

- (1)(2)は基本的な問題だったが、j記号の書き忘れや単位ミスで減点あり。

- (3)は考えても分からず完全に空欄。

- 自己採点は 18/30点。

📊 出題傾向・難易度

- よく出る短絡計算のパターン。(3)だけ少し難。

- 難易度は標準レベル。

完全攻略の短絡計算の問題をマスターしていれば解けないことはないけど、少し考えさせられる問題でした。

⚠️ 本番の注意点

- 実は最初問4を選んで途中で問3に変えたんですが、問題番号の書き換えを忘れていました。

→ 本番なら問3が0点になる可能性あり…!(それを踏まえても合格点は超えていそうでした)

→ 問題を途中で変更する場合は、時間配分と問題番号の記載ミスにも要注意。

🏠 問4:配電(計算)

📝 問題内容

- 分散型電源を含む配電線の逆潮流の計算

💭 解けなかった理由

- 過去問の類題だったけど、計算が途中で行き詰まり断念。

- 計算を工夫すれば簡単になるのですが、普通に計算すると煩雑になってしまいます。

📊 出題傾向・難易度

- 難易度は標準だが、計算方法に工夫が必要。(電圧をkV、PをMWとすると桁が小さくなる)

- 計算さえできれば充分完答可能

- 逆潮流の計算問題は近年出題が多い

🔁 過去問との関連性(類題)

- 完全攻略P164 問題82(平成10年問4)とほぼ同じ問題(数値違い)

🛤️ 問5:送電(論説)

📝 問題内容

- 地中送電線の絶縁劣化診断法と事故点測定法(穴埋め形式)

💭 選ばなかった理由

- (2)の事故点測定法については参考書に記載がなく、穴埋めで部分点がもらえない形式だったため未選択。

📊 出題傾向・難易度

- 知識の網羅性、キーワードの正確さが求められる問題。

- 難易度はやや高めと感じました。

⚠️ 本番の注意点

このような穴埋めタイプの問題は一見簡単そうに見えますが、語句を間違えると部分点をもらえない可能性がある為、リスクが高いと思います。

🔁 過去問との関連性(類題)

- (1)の水トリーに関する絶縁劣化診断法は、キーワードで覚える!P.184 問題19 & 完全攻略P.196 問題96(平成27年問6)に記載

- (2)の事故点測定法に関してはキーワード、完全攻略、これだけ電力管理に記載なし

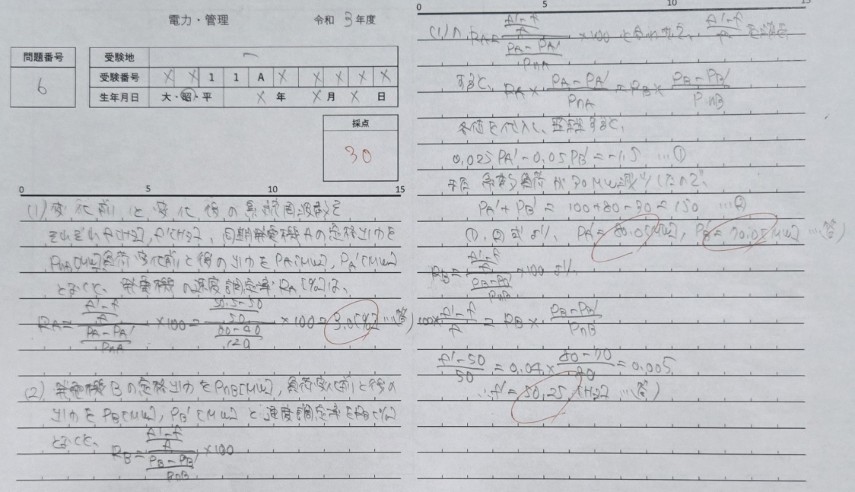

🛠️ 問6:施設管理(計算)

📝 問題内容

- 同期発電機の速度調定率に関する計算

💭 手応えと評価

- 過去問に似た問題で、すらすら解けました!

- 自己採点は 30/30点(完答)

📊 出題傾向・難易度

- 参考書で対策していれば完全に取れる問題。

- 難易度は易しめ。

🔁 過去問との関連性(類題)

平成16年問1(完全攻略P.23 問題15、戦術で覚える!P.16 問題6、これだけ電力管理P.257 応用問題)に似ている問題でした。

✅ 総評:令和3年度の電力管理を解いて感じたこと

- 見たことがある問題はやっぱり強い!

- 逆に、初見の問題や参考書に載っていないタイプは手が出ない。

- 問題を途中で変える時は問題番号の書き換え忘れに注意!

- 全体的には合格点を取れたと思える出来でした。

⚙️ 機械制御|令和3年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

- 問1:【計算】三相誘導電動機の各式について求める問題(誘導機)

- 問2:【計算】単相変圧器の短絡試験(変圧器)

- 問3:【論説+計算】昇圧チョッパに関する問題(パワエレ)

- 問4:【計算】ブロック線図から伝達関数や時間応答を求める問題(自動制御)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

機械制御では4問中2問を選ぶ形式。

私はあらかじめ「パワエレ(問3)は完全に捨てる!」と決めていたので、**問1(誘導機)と問2(変圧器)**を選択しました。

問3を除く3つ(問1:誘導機、問2:変圧器、問4:自動制御)をざっと見比べました👇

- 問4の自動制御は、見慣れたテーマでしたが、いつも計算に時間がかかる印象があったので今回は回避。

- その代わり、見た目がスッキリしていた問1と問2を選びました。

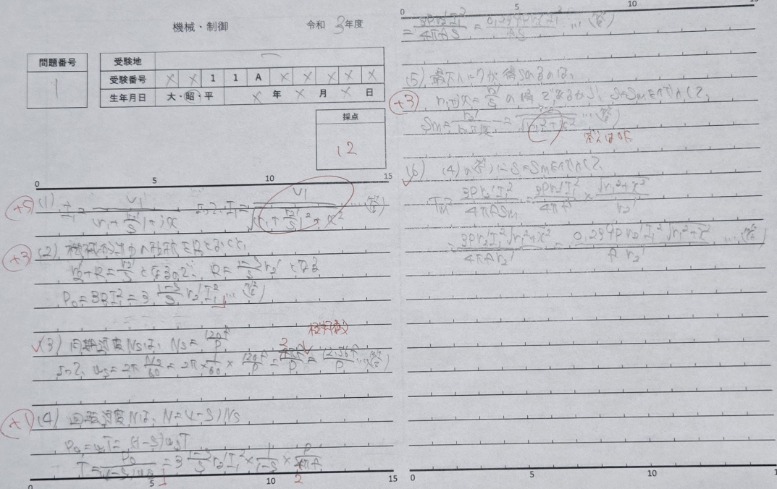

⚙️ 問1:誘導機(計算)

📝 問題内容

三相誘導電動機の等価回路から、以下の6つの式を文字式で導く問題でした。

- 入力電流

- 機械的出力

- 同期角速度

- 発生トルク

- 最大トルクが得られるすべり

- 最大トルク

💭 手応えと評価

- (1)入力電流はスムーズに解答。

- (2)機械的出力は、(1)で求めた結果を代入せず、減点。

- (3)同期角速度では極数と極対数を間違える痛恨のミス…。

- (4)は考え方は合っていたが、(3)の誤りが影響して不正解。

- (5)は最大トルクを得る条件はトルクTをすべりSで微分する方法が一般的だが、「戦術で覚える!」に載っていたインピーダンスの可変部=不変部の考え方で解答。答えは合ってるが、厳しく見れば減点の可能性あり。

- (6)も(4)を使うため、不正解。

全体的に考え方は合っているのに、初歩的なミスが響いてしまいました。

自己採点は12/30点と厳しめに評価しましたが、本番ならもう少し点はもらえたかも…。

📊 出題傾向・難易度

- 内容自体は典型的な誘導機の問題。

- 数値の代入が無い為、計算ミスのリスクは低い。

- ただ、「記号で式を導出する」形式がやや不親切で、いきなり答えを書いていいのか、導出が必要なのか、どこまで式を整理すればいいのか悩みました。

- 標準レベルだと思いますが、ケアレスミスが命取りになる問題です。

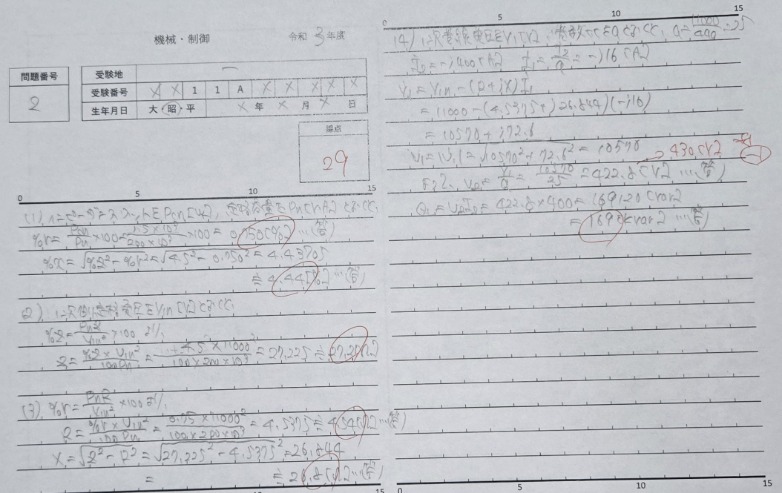

🔌 問2:変圧器(計算)

📝 問題内容

与えられた数値条件をもとに、諸量を順番に計算していく問題でした。

💭 手応えと評価

- (1)~(3)は公式に当てはめるだけのサービス問題。問題なし。

- (4)だけ少し考える必要がありましたが、「完全攻略」の典型的な問題が解ければ、解けない問題ではないレベルでした。

(模範解答とは違う解き方をしましたが、答えは完全一致!) - ただし、四捨五入を忘れた箇所が1つあったので、1点マイナスの自己採点29/30点。

📊 出題傾向・難易度

- 全体的に非常に素直で、易しめの問題。

- 完全攻略をしっかりやり込んでいれば、得点源になるはずです。

💡 問3:パワーエレクトロニクス(論説+計算)

この分野はもともと**「手をつけない」と決めていた科目**でした。

- 対策していなかったこともあり、問題を解いてすらいません。

- 論説と計算のミックス問題ということもあり、見た目からして取っつきにくい雰囲気を感じました。

📊 問4:自動制御(計算)

今回は選択はしませんでしたが、後日解いてみました。

💭 解いてみた感想

- (1)(2)の伝達関数は問題なし。

- (3)は解いてみるも答えが合わず。

- (4)は逆ラプラス変換できる形に式変形ができず、途中まで書いて終了。

- (5)は安定性条件(Kの範囲)を求める問題で、「K<3」とだけ書いてしまいアウト。正解は「0<K<3」。

📊 出題傾向・難易度

- 『完全攻略』に載っていた典型問題と似た構成。

- (4)以外は解けなくはない内容なので、難易度は標準

- 選んだ問1と得点的には大差なかったと思います。

✅ 総評:令和3年度の機械制御を解いて感じたこと

- 「得点源にできる」と思っていた誘導機でミスを連発したのは痛かった…。

- 変圧器の問題で点が取れたのが唯一の救いでした。

- 自動制御は時間との勝負。あの場で選ばなかった判断は正解だったと思います。

- 式の導出はどこからどこまで書けばよいか公式解答を確認し、記号の扱いや式の整理力をもっと磨く必要ありだと実感。

📋 試験結果(自己採点)

公式解答と照らし合わせて自己採点した結果は下記の通りです。

実際の試験では部分点がどれくらい貰えるか分からないので、試験本番では余裕を持って合格できるようにするため、客観的かつ厳しめに採点を行いました。

⚡ 電力管理

- 問1(論説/火力):25点

- 問2(論説/変電):20~25点

- 問4(計算/送電):18点

- 問6(計算/施設管理):30点

▶ 合計:93~98点/120点(約77~81%)

⚙️ 機械制御

- 問1(計算/誘導機):12点

- 問2(計算/変圧器):29点

▶ 合計:41点/60点(約68%)

🧮 総合計

134~139点/180点(約74~77%)

✅ まとめ:総評と今後の対策のヒント

令和3年度の電験二種二次試験の問題を実際に解いてみて、あらためて感じたのは──

「ちゃんと対策していれば、決して太刀打ちできない試験ではない」ということです。

特に電力管理の計算・論説は定番問題が多く、得点源にしやすい印象でした。

逆に、機械制御は計算問題が中心で時間が足りないのでうっかりミスが命取りになる傾向があり、計算の精度や思考の整理がカギになってくると実感。

最後にそれぞれの科目の難易度と対策のポイントをまとめておきます。

⚡ 電力管理の難易度

- 問1:火力(論説) やや易

- 問2:変電(論説) 標準

- 問3:送電(計算) 標準

- 問4:配電(計算) 標準

- 問5:送電(論説) やや難

- 問6:施設管理(計算) やや易

⚙️ 機械制御の難易度

- 問1:誘導機(計算) 標準

- 問2:変圧器(計算) やや易

- 問3:パワーエレクトロニクス(計算) ※未対策の為、講評無し

- 問4:自動制御(計算) 標準

📌 実際に解いて感じた“令和3年度の傾向と対策ポイント”

- ⚡ 電力管理は対策しやすい分野が多かった

- 論説問題は『キーワードで覚える!』『これだけ電力管理』に載っていた内容が中心

- 計算問題も『完全攻略』で見たことがあるパターンが多数

- ⚙️ 機械制御は「スピード+計算精度」の両立が必要

- 誘導機・変圧器は典型的な問題が出たが、初歩的なミスをすると大きく減点される可能性あり

- 自動制御は文字計算が多く、時間との勝負。試験中の選択判断が重要

- ✅ 総じて、難易度はそこまで高くない

- 計算は完全攻略をしっかりやり込み、論説対策にキーワードで覚える!を活用すれば十分戦える内容

- 「見たことある」問題にどれだけ反応できるかが、得点を伸ばすポイント

- 令和3年度は電力管理が易しめ、機械制御がやや難しく感じたが、それほど難易度は高くない

🧠 今後に向けて意識したいこと

私自身、この過去問演習を通じて「ああ、ここが弱点だな」と気づく場面がいくつもありました。

🧭 今後の対策のアドバイス

- 「式の整理」と「記号の扱い」に慣れておくこと

→ 特に誘導機などで記号のまま式を書くパターンに対応できるように - 時間配分と問題選択の戦略を事前にシミュレーションしておく

→ 問題を途中で変えるリスク、本番での書き換え忘れの怖さを身をもって実感… - 論説は「重要キーワード」を正確に覚える

→ 参考書の模範解答を丸暗記する必要はないが、重要キーワードは間違えないようにする

令和3年度の問題は、しっかり対策していれば“合格点は狙える内容”でした。

今回解いてみた感触を通して、**「問題の選び方」「式の整理の仕方」「計算精度」**など、実戦で求められる感覚もつかめた気がします。

「過去問は力になる」――

それを実感できた年度でした。

これから受験する方は、過去問をどう活かすかを意識して対策を進めてみてください。

📝 あわせて読みたい!電験二種二次試験 受験対策のおすすめ記事

電験二種の受験を考えている方に向けて、他にも役立つ記事をまとめました。ぜひこちらもチェックして、合格に向けた準備を万全にしましょう!