令和2年度の電験二種二次試験(電力管理・機械制御)——

実際どんな問題が出たのか?そして、どう立ち向かうべきだったのか?

この記事では、筆者が実際に令和2年度の二次試験過去問を解いてみた体験をもとに、出題傾向・難易度・科目別の攻略ポイントを、受験生目線で本音レビューします。

私は令和6年度の合格者ですが、受験前に令和1〜5年度の過去問をすべて解き、「試験本番で使える知識」と「机上の知識」の違いを身をもって体感しました。

この記事では、実際の解答例や自己採点結果を交えながら、

- なぜ得点できたのか

- どこで失点したのか

- どんな教材や勉強法が本当に効果的だったのか

を具体的に振り返ります。

単なる問題解説ではなく、**「過去問をどう使えば合格に直結するのか」**という実戦的な視点を重視しています。

これから電験二種に挑戦する方にとって、ムダなく・効果的に過去問を活かすためのヒントが詰まった内容です。

目次

✍️ 電験二種二次試験に向けた当時の勉強状況など

令和6年度の試験に向けた勉強状況は以下の通りです👇

- 勉強期間:2023年12月~2024年11月

- 計算対策

- これだけシリーズ:3週以上

- 戦術で覚える:3週以上

- 完全攻略:5週以上

- 論説対策(※)

- キーワードで覚える:3週以上

- 完全攻略:3週以上

- これだけ電力管理:3週以上

- 過去問実施日:2024/9/28

※論説はキーワードで覚える中心に学習し、完全攻略とこれだけ電力管理は解答パターンの幅を増やす為に各問題集で重複していない問題のみ暗記

詳細(合格体験記)は下記の記事で紹介しています👇

⏱️ 本番のシミュレーション方法

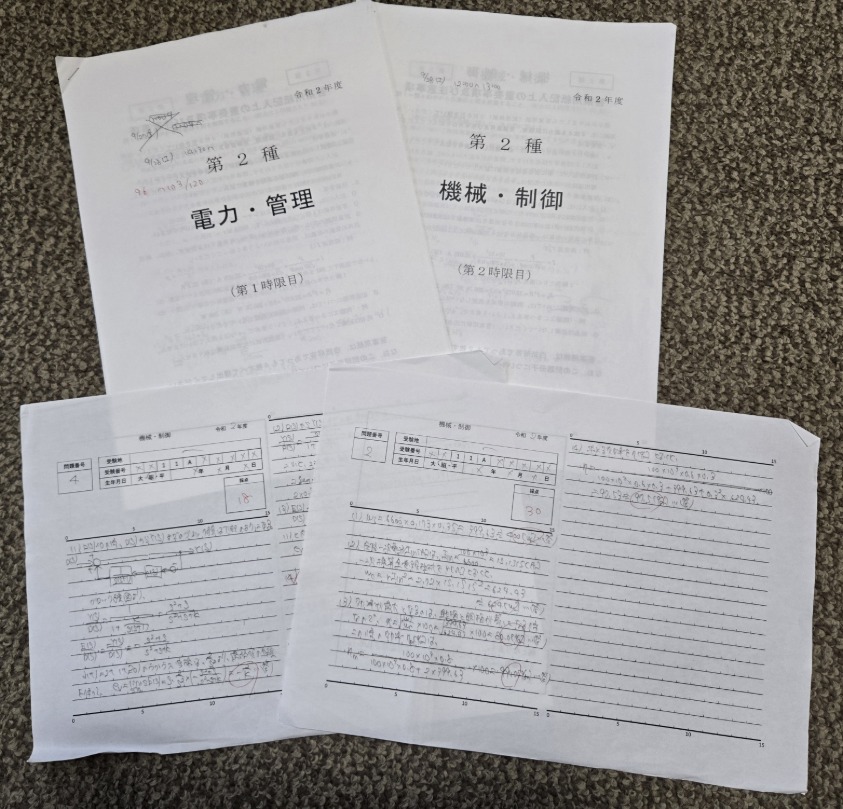

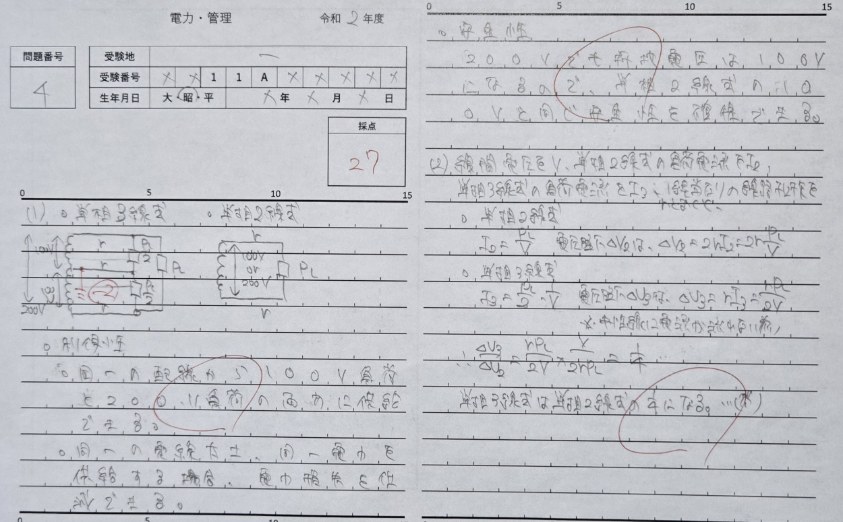

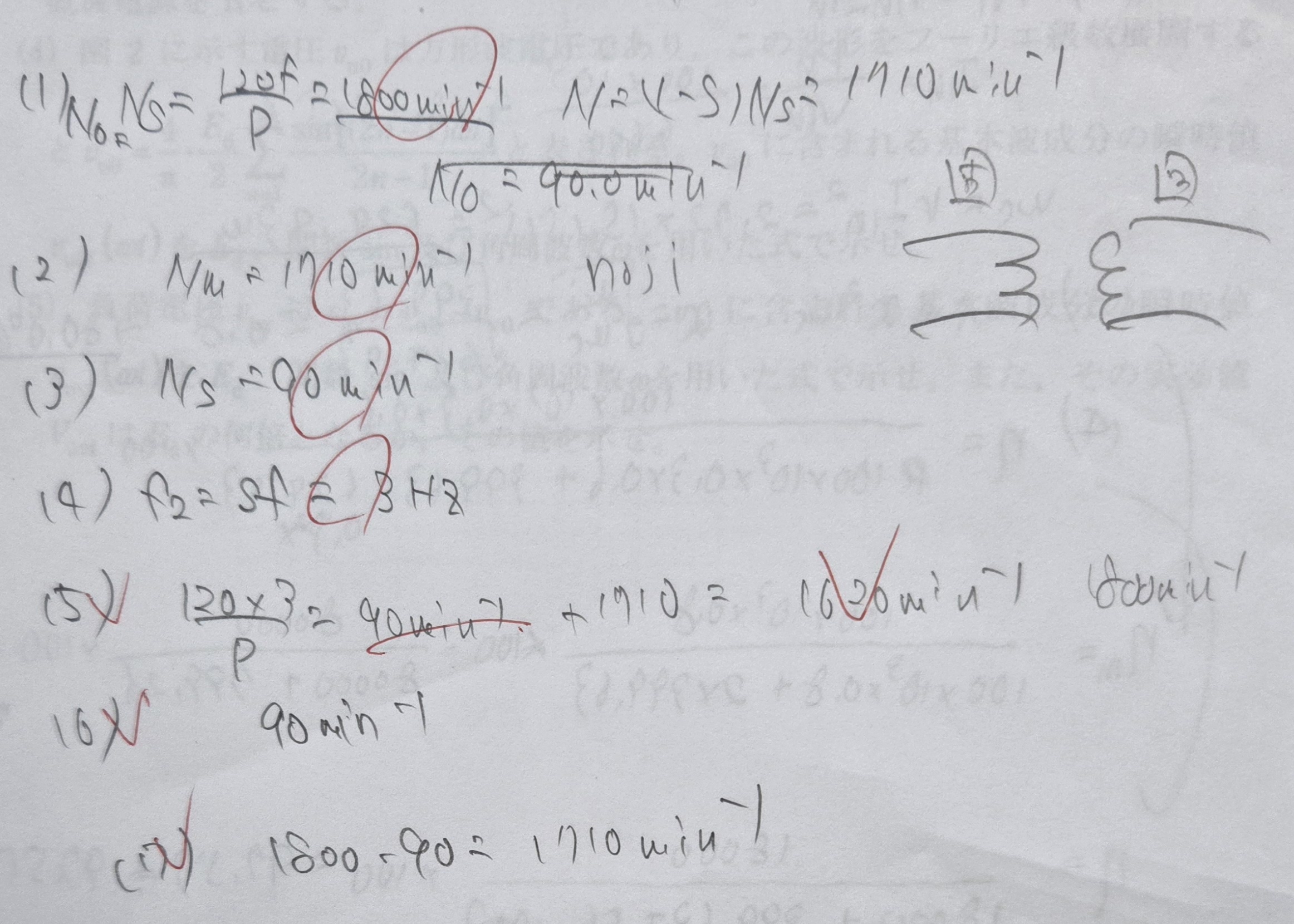

本番の試験を想定して、下記の写真のように問題用紙と解答用紙を印刷し、時間を測りながら行いました。

⚡️ 電力管理|令和2年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

- 問1:【計算+論説】水車発電機の定格回転速度の選定(水力)

- 問2:【論説】保護リレーシステムについて(施設管理)

- 問3:【計算】対称座標法を用いた1線地絡故障の計算(送電)

- 問4:【論説】単相3線式の特徴(配電)

- 問5:【論説】電磁誘導障害について(送電)

- 問6:【計算】力率改善(変電)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

電力管理は【6問中4問を選択】する形式です。

私が選んだのは【問1】【問2】【問4】【問5】の4問。

ざっくり言えば、「過去問や参考書で見たことがあるかどうか」が判断基準でした。

実際に選ぶときは、以下のような考え方でした。

- 問1(論説+計算)

計算問題が「完全攻略」で見たことのあるタイプ。論説はやや自信なかったが、他の問題よりはマシと判断して選択。 - 問2・問4・問5(論説)

「キーワードで覚える!」に載っていて見覚えがあったため選択。解いた後で気づいたのですが、この年度の問題がそのまま載っていたので、解けて当然といえば当然でした。 - 問3(計算)

対称座標法は完全に捨て分野。勉強もしていなかったのでスルー。 - 問6(計算)

解けそうな気もしたが、過去問に類題がなく未知数だったので見送り。

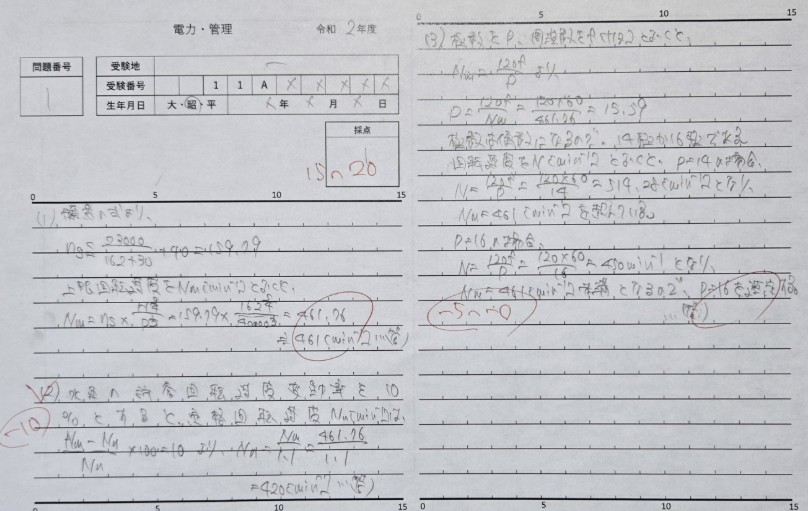

💧 問1:水力(計算+論説)

📝 問題内容

水車発電機の定格回転速度を選定する考え方に関する以下の3問構成

- (1)フランシス水車の回転速度の上限値

- (2)選定すべき定格回転速度とその理由

- (3)発電機の極数を導出

💭 手応えと評価

- (1)比速度の公式が問題文に与えられていたので、そのまま代入して正解。

- (2)過去問に類題がなく、自分なりに考えたものの方向性がズレていて0点。

- (3)完全攻略でやった解法を使って正解。ただし、(2)の答えを使う指示があったため減点の可能性あり。

- 総合すると15~20点/30点ほど。(3)は本番ならもっと減点が大きかったかもしれません。

📊 出題傾向・難易度

- (1)と(3)は比較的易しめ

- (2)は初見で難しく感じた

- 総合すると標準レベル

🔁 過去問との関連性(類題)

- 計算問題は平成9年度問4(完全攻略P.11 問題8、戦術で覚える!P.7 問題3、これだけ電力管理P247 問題1)

- 論説問題は完全攻略、キーワードで覚える!、これだけ電力管理に記載なし

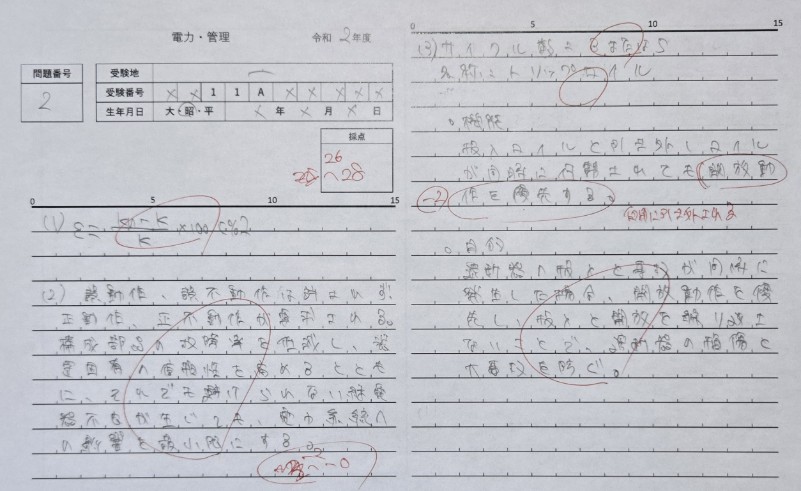

🛠️ 問2:施設管理(論説)

📝 問題内容

保護リレーシステムに関する以下の3問構成

- (1)計器用変成器の役割と代表例を2つ。比誤差を公称変成比・真の変成比で表す。

- (2)保護リレーの「信頼性」について説明。

- (3)遮断器の定格遮断時間をサイクル数で答え、事故除去指令を受ける箇所の名称と、そのトリップフリー機能と目的。

💭 手応えと評価

- 参考書で丸暗記していた問題だったので、ほぼそのまま書けました。

- 表現の微妙な違いで若干減点され、26~28点/30点くらい。

📊 出題傾向・難易度

- 初見ならやや難しいと感じた

🔁 過去問との関連性(類題)

- キーワードで覚える!P.295 問題17

- キーワードで覚える!P.222 問題1(口述:平成6年問題1)に計器用変成器について記載

- 平成11年度問3(キーワードで覚える!P.284 問題13、完全攻略P.50 問題31)に保護リレーの「信頼性」について記載

- これだけ電力管理(論説編)P140 基本例題に保護リレーの「信頼性」について記載

🛤️ 問3:送電(計算)

📝 問題内容

対称座標法を使った1線地絡故障計算

💭 手応えと評価

この分野は完全に捨てていたため、解かず。

📊 出題傾向・難易度

しっかり対策した人は解けるかもしれませんが、苦手な人にとっては高難度。多くの受験生が避ける問題だと思います。

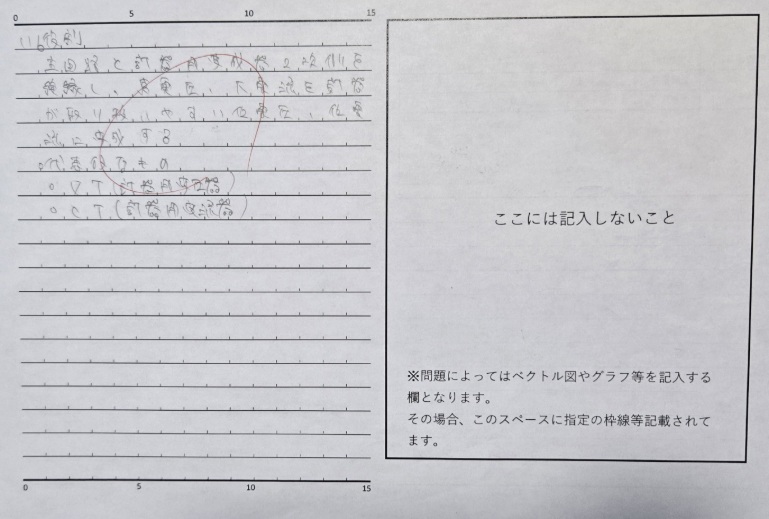

🏠 問4:配電(論説)

📝 問題内容

単相3線式に関する以下の3問構成

- (1)単相3線式の特徴(単相2線式と比較、利便性・安全性の観点)

- (2)単相3線式のほうが電圧降下が低いことを計算で示す

- (3)中性線欠相による障害・原因・防止対策

💭 手応えと評価

- これも参考書と同じ問題だったので、そのまま解答。

- 微妙な表現の違いで減点があり、27点/30点。

📊 出題傾向・難易度

- 配電方式は三種でも扱うテーマですが、初見だと完全な解答は難しい印象。

- 総合的に見て標準レベル。

🔁 過去問との関連性(類題)

- キーワードで覚える!P.214 問題30

- 平成10年度問6(キーワードで覚える!P235 問題4、完全攻略P.236 問題18)に欠相の発生原因と障害について記載

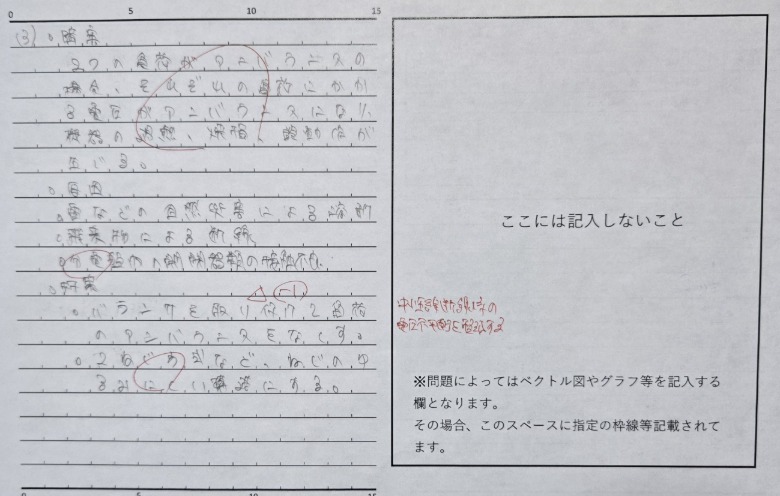

🛤️ 問5:送電(論説)

📝 問題内容

電磁誘導障害についての2問構成

- (1)通信線に誘起される電圧の種類を2つ挙げ、それぞれの発生原因を説明。

- (2)架空電線路側での防止対策。

💭 手応えと評価

- こちらも参考書を丸暗記済みだったのでスムーズに解答。

- 表現の違いで少し減点。28点/30点。

📊 出題傾向・難易度

- 過去にも類似出題があり、難易度は易しめ。

🔁 過去問との関連性(類題)

- 平成17年度問5(キーワードで覚える!P152 問題8、完全攻略P.148 問題75)

- キーワードで覚える!P.156 問題9

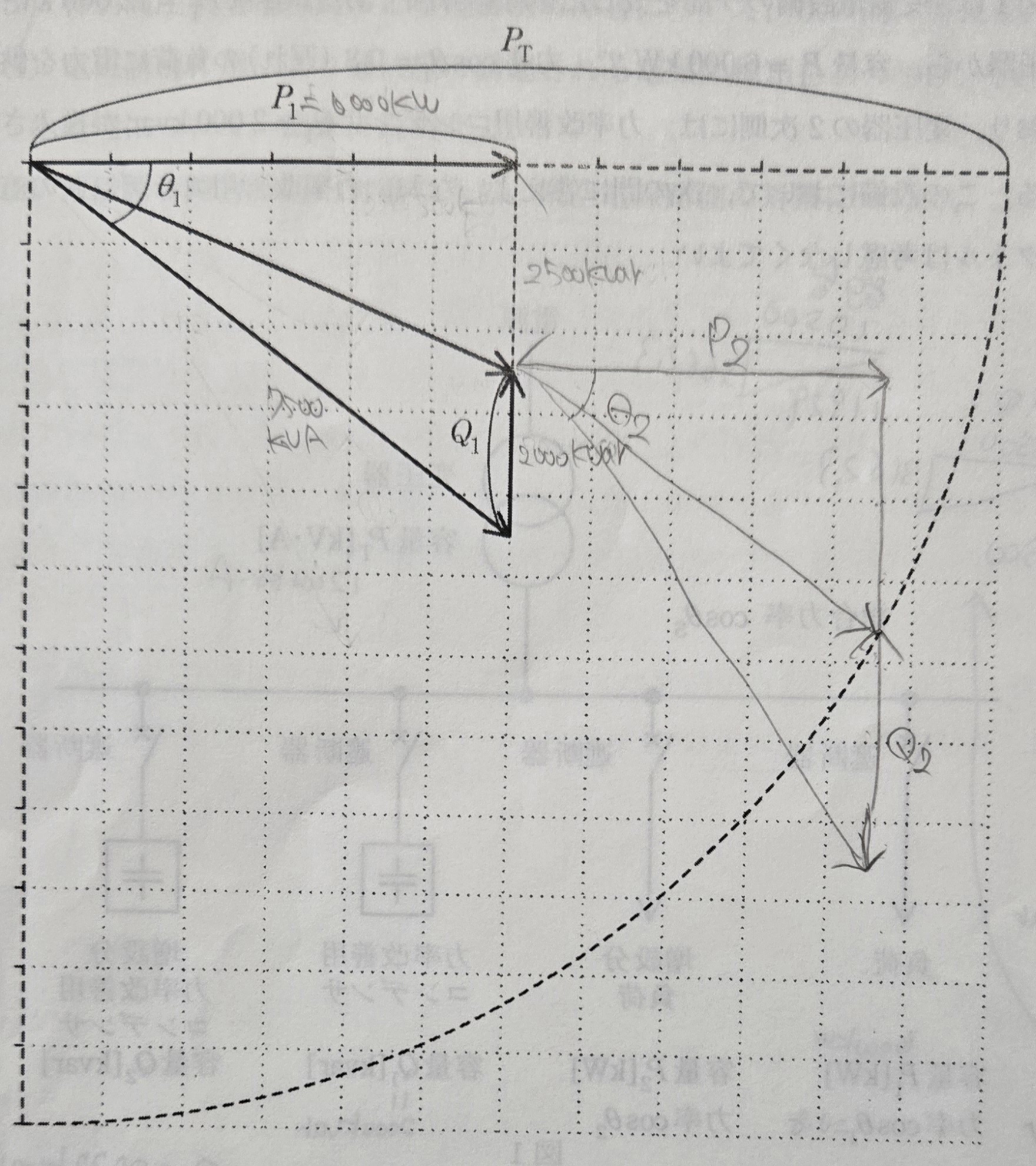

🔌 問6:変電(計算)

※本番では選びませんでしたが、後から挑戦。

📝 問題内容

受変電設備の力率改善計算

💭 手応えと評価

- (1)計算ミスで不正解

- (2)(3)は正解

- 問題1の水力と比べて、結果的には大差なかったと思います。

📊 出題傾向・難易度

- 典型的な力率改善問題。完全攻略で対策していれば完答可能。

- 難易度は標準

✅ 総評:令和2年度の電力管理を解いてみた感想

このように令和2年度の電力管理は、参考書で見たことのある問題を中心に選んだため比較的スムーズでしたが、論説問題は初見だと苦戦したと思います。

⚙️ 機械制御|令和2年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

- 問1:【計算】三相かご形誘導電動機に関して諸量を求める問題(誘導機)

- 問2:【計算】単相変圧器の効率計算(変圧器)

- 問3:【計算】単相インバータ回路の問題(パワエレ)

- 問4:【計算】ブロック線図から定常速度偏差を求める問題(自動制御)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

機械制御は 4問中2問を選択する形式。

私はあらかじめ「パワエレ(問3)は完全に捨てる!」と決めていたので、残る3つ(問1:誘導機、問2:変圧器、問4:自動制御)をざっと見比べ、以下の理由から問2(変圧器)、問4(自動制御)を選択。

- 問1(誘導機)

一見簡単そうだが、これまでにない変わった形式だったため、リスク回避でパス - 問2(変圧器)、問4(自動制御)

過去問でもよく出る典型的な問題

⚙️ 問1:誘導機(計算)

本番ではパスしましたが、後から試しに解いてみました。

📝 問題内容

与えられた条件から、回転磁界との相対速度、電流周波数など、全部で7つの数値を求める問題。

- (1)固定子巻線電流による回転磁界と固定子との相対速度の大きさ

- (2)回転子と固定子との相対速度の大きさ

- (3)固定子巻線電流による回転磁界と回転子との相対速度の大きさ

- (4)回転子巻線を流れる電流の周波数

- (5)回転子巻線電流による回転磁界と回転子との相対速度の大きさ

- (6)回転子巻線電流による回転磁界と固定子との相対速度の大きさ

- (7)回転子巻線電流による回転磁界と固定子巻線電流による回転磁界との相対速度の大きさ

💭 手応えと評価

- (1)~(4)は正解

- (5)~(7)は不正解

計算量は少なく、公式に当てはめるだけですが、誘導機の構造や原理をしっかり理解しているかを試す内容でした。

回転子と固定子をイメージしながら進めたのですが、途中で混乱してしまいました。

📊 出題傾向・難易度

- 難易度は標準

- 本質を理解していれば完答も狙える一方、失点するリスクも高い問題です。

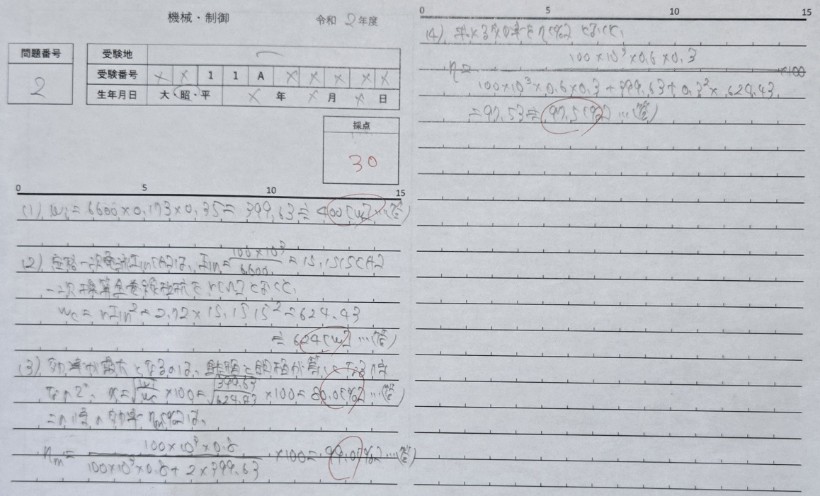

🔌 問2:変圧器(計算)

📝 問題内容

与えられた条件から順に諸量を計算していく典型的な問題

- (1)二次側端子を開放し、一次側に定格電圧を印加したときの鉄損

- (2)定格運転時の銅損

- (3)最大効率となる負荷率とその効率

- (4)負荷30%、力率60%を接続した場合の効率

💭 手応えと評価

- 見た瞬間に解法が頭に浮かび、最後まで手が止まらずスラスラと解けました。

- 自己採点は30点満点。

📊 出題傾向・難易度

- 過去に複数回出題された典型問題

- 計算量も少なく、三種レベルの易しさ

🔁 過去問との関連性(類題)

- 平成22年度問2(完全攻略P.370 問題39、戦術で覚える!P.228 問題1、これだけ機械制御P.180 演習問題2)

- 平成19年度問2(完全攻略P.374 問題41、戦術で覚える!P.236 問題3)

💡 問3:パワーエレクトロニクス(計算)

この分野はもともと「手をつけない」と決めていた捨て科目だったので、対策もゼロ。

問題を開くことすらせずスルーしました。

見た感じからしても、難易度はかなり高そうな印象でした。

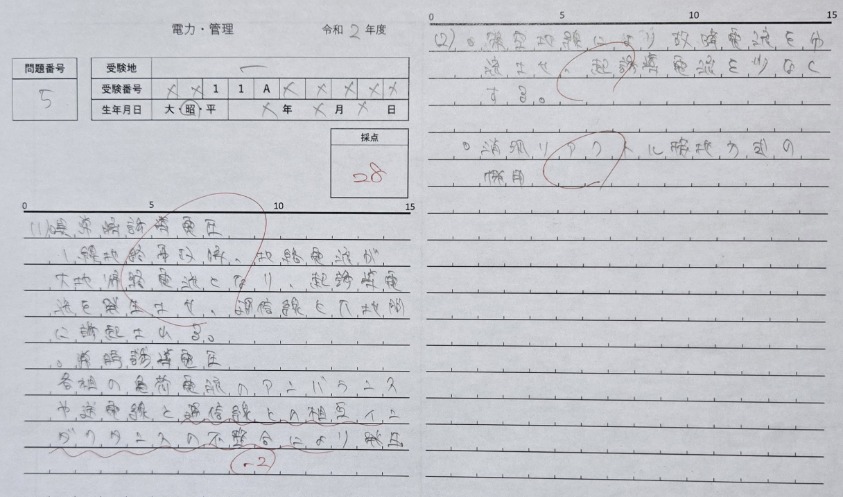

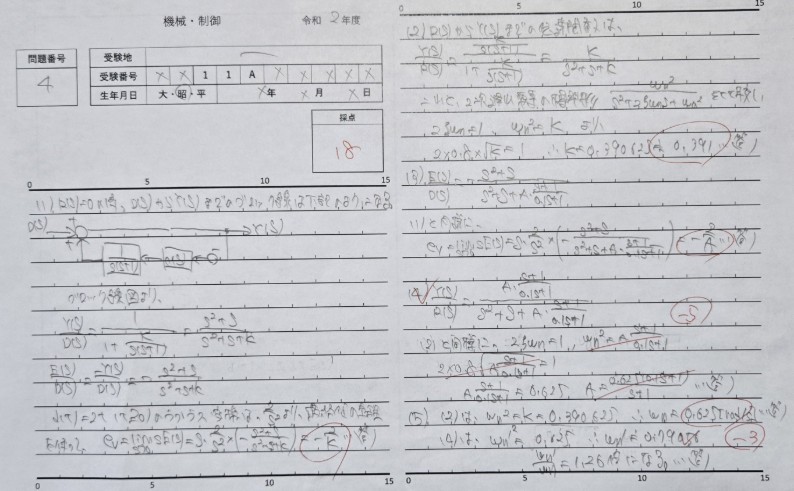

📊 問4:自動制御(計算)

📝 問題内容

ブロック線図を使って、定常速度偏差や固有角周波数を求める問題。

直列補償器を挿入して外乱による定常速度偏差がどう変化するかを考察する内容。(1)~(6)の6問構成。

💭 手応えと評価

- (1)~(3)は正解

- (4)の計算でつまずき、(5)、(6)も計算結果がずれて不正解

- 考え方は合っていたので、本番ならもっと部分点はもらえたかも

- 自己採点は厳しめに18点/30点。過去問の類題だっただけに悔しい結果。

📊 出題傾向・難易度

- 過去にも出題されている典型問題

- 計算・記述ともに量が多く、設問が6つあるため1問5分以内で解く必要あり

- 難易度は標準レベル

🔁 過去問との関連性(類題)

- 平成19年度問4(完全攻略P.479 問題6、戦術で覚える!P.500 問題23)

✅ 総評:令和2年度の機械制御を解いてみた感想

機械制御は事前に戦略を決めていたことで、得意分野の変圧器は完答できましたが、自動制御は時間配分の難しさと計算ミスで得点を落としました。

また、得点源である誘導機ですが、今回は変わった形式の問題だった為、選択しなくて正解でした。

機械制御は時間との闘いなので、初見の問題に手を出さず、典型的な問題を選択することが重要であると実感しました。

📋 試験結果(自己採点)

公式解答と照らし合わせて自己採点した結果は下記の通りです。

実際の試験では部分点がどれくらい貰えるか分からないので、試験本番では余裕を持って合格できるようにするため、客観的かつ厳しめに採点を行いました。

⚡ 電力管理

- 問1(計算+論説/水力):15~20点

- 問2(論説/施設管理):26~28点

- 問4(論説/配電):27点

- 問5(論説/送電):28点

▶ 合計:96~103点/120点(約80~85%)

⚙️ 機械制御

- 問2(計算/変圧器):30点

- 問4(計算/自動制御):18点

▶ 合計:48点/60点(約80%)

🧮 総合計

144~151点/180点(約80~83%)

✅ まとめ:総評と今後の対策のヒント

⚡ 電力管理の難易度

- 問1:水力(計算+論説) 標準

- 問2:施設管理(論説) やや難

- 問3:送電(計算) 難

- 問4:配電(論説) 標準

- 問5:送電(論説) やや易

- 問6:変電(計算) 標準

⚙️ 機械制御の難易度

- 問1:誘導機(計算) 標準

- 問2:変圧器(計算) 易

- 問3:パワーエレクトロニクス(計算) ※未対策の為、講評無し

- 問4:自動制御(計算) 標準

📌 実際に解いて感じた“令和2年度の傾向と対策ポイント”

⚡ 電力管理は難関

令和2年度は、論説も計算も全体的に標準~やや難しめの印象。

ただ、今回はシミュレーション上、論説3問がすべて『キーワードで覚える!』に載っている既知の問題だったため、落ち着いて解けました。

もしこれが完全な初見だったら…間違いなく苦戦していたと思います。

電力管理は全ての問題を完答するのが難しいので、過去問の類題など典型問題を完答し、初見問題は部分点狙いが現実的です。

⚙️ 機械制御は「スピード×計算精度」が勝負

今回の自動制御と変圧器は典型問題で、対策していれば満点も狙えるレベル。

ただし、自動制御は文字計算が多く、設問も多いため、手が止まると一気に時間が足りなくなります。

実際に解いてみて痛感したのは、「時間をかければ解ける問題」ではなく「時間内に正確に解く問題」だということ。

本番では、開始直後の問題選択が明暗を分けると感じました。

🎯 年度ごとの傾向差を意識して戦略を立てる

令和2年度は電力管理が難しめ、機械制御が易しめというパターンでした。

年度によって難易度に差はありますが、電力管理は全体的に難易度が高く完答が難しい一方、機械制御は時間配分と計算ミスに気をつければ満点も可能です。

方針としては、「電力管理で6割を堅く取り、機械制御で8割以上を狙う」が有効だと思います。

💡 今後の対策のヒント

- 論説は“覚えるだけ”ではなく、問題の背景や仕組みまで理解しておくと初見対応力が上がる

- 機械制御は時間制限を意識した過去問演習が必須。途中計算の省略パターンや、見直し時間の確保も計画に組み込む

- 問題選択の優先順位は、解く前からある程度決めておくと試験本番の迷いが減る

今回の演習で改めて実感したのは、「得意分野の確実な取りこぼし防止」と「苦手分野の潔い撤退」の大切さ。

机上で立てた戦略が、本番の緊張感の中でも機能するかは、こうして模擬的に解いてみないと分からない部分が多いです。

これから受験される方は、単なる知識量アップではなく、“試験場で勝つための動き方”も仕上げていってください!

📝 あわせて読みたい!電験二種二次試験 受験対策のおすすめ記事

電験二種の受験を考えている方に向けて、他にも役立つ記事をまとめました。ぜひこちらもチェックして、合格に向けた準備を万全にしましょう!