令和元年度の電験二種二次試験(電力管理・機械制御)は、実際にどんな問題が出て、どこが難しかったのか?

そして、合格を狙うならどう立ち向かうべきだったのか?

私は令和6年度に合格しましたが、その前に令和1〜5年度の過去問をすべて解き、

「試験本番で使える知識」と「机上の知識」の違いを痛感しました。

この記事では、令和元年度の実際の問題を解いた体験をもとに、

- 科目ごとの難易度と傾向

- 得点できた理由と失点した原因

- どのテキストから出題されたか

を、受験生目線で本音レビューします。

ただの過去問解説記事ではなく、出題傾向や難易度、対策のポイントにフォーカス。

これから電験二種二次試験に挑む方が、無駄なく最短距離で点を積み上げられるよう、実戦的なヒントを詰め込みました。

目次

✍️ 電験二種二次試験に向けた当時の勉強状況など

令和6年度の試験に向けた勉強状況は以下の通りです👇

- 📆 勉強期間:2023年12月~2024年11月

- 🔢 計算対策

- これだけシリーズ:3週以上

- 戦術で覚える:3週以上

- 完全攻略:5週以上

- 🧠 論説対策(※)

- キーワードで覚える:3週以上

- 完全攻略:3週以上

- これだけ電力管理:3週以上

- ⏱️ 過去問実施日:2024/9/25

※論説はキーワードで覚える中心に学習し、完全攻略とこれだけ電力管理は解答パターンの幅を増やす為に各問題集で重複していない問題のみ暗記

詳細(合格体験記)は下記の記事で紹介しています👇

⏱️ 本番のシミュレーション方法

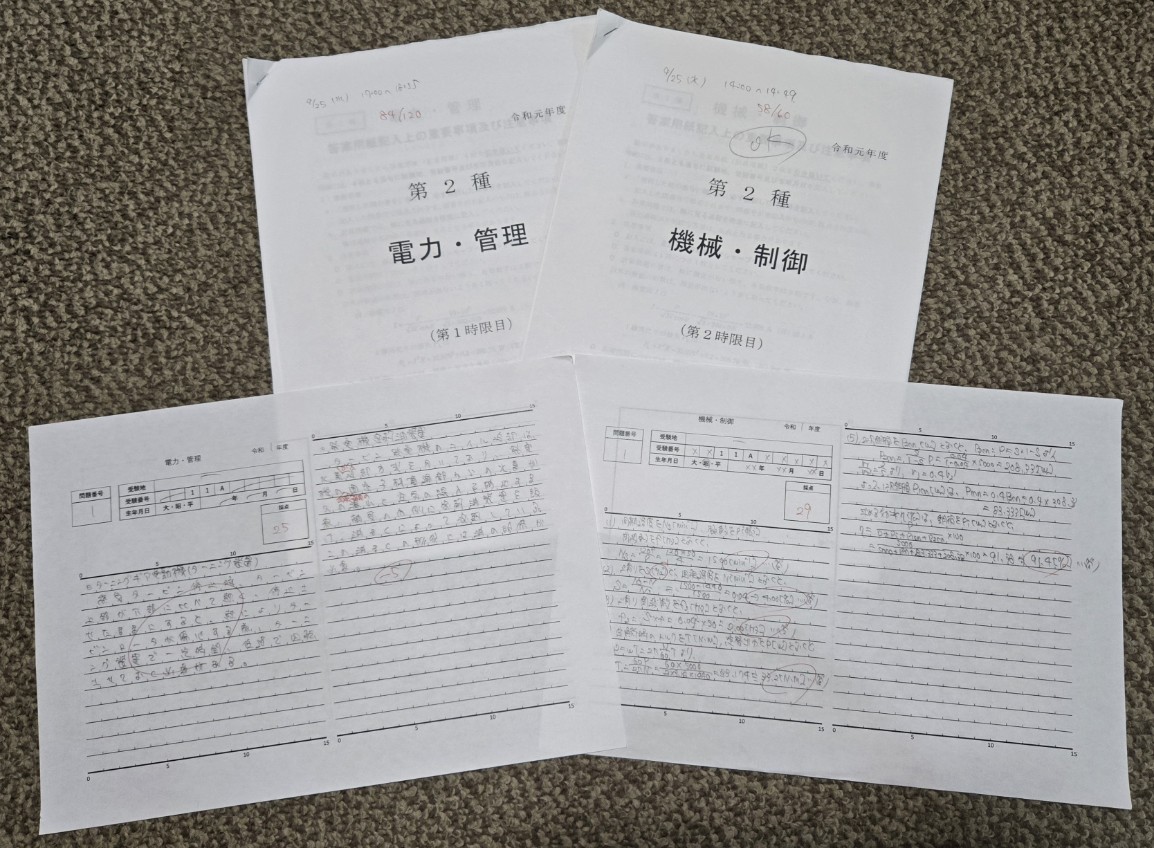

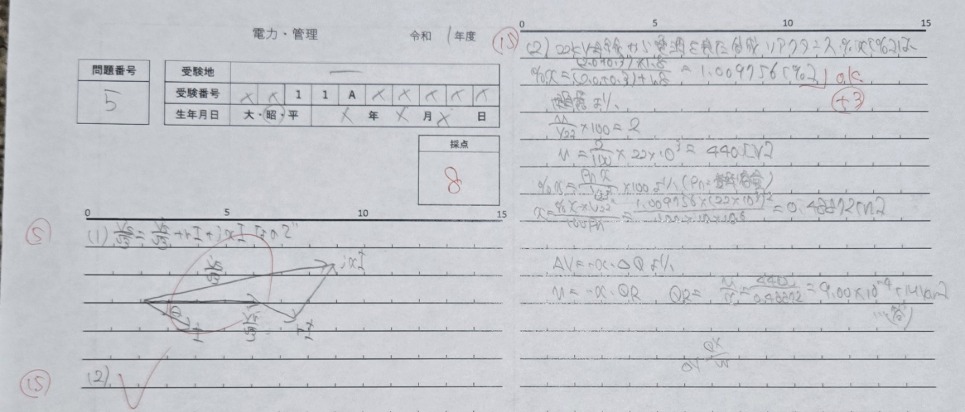

本番の試験を想定して、下記の写真のように問題用紙と解答用紙を印刷し、時間を測りながら行いました。

⚡️ 電力管理|令和元年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

- 問1:【論説】火力発電所の補機電動機を停止させない理由(火力)

- 問2:【計算】単位法を用いた送電線の計算(送電)

- 問3:【論説】電力系統の過渡安定性(送電)

- 問4:【論説+計算】配電系統の電力損失低減策・分布負荷計算(配電)

- 問5:【計算】無効電力の変化による電圧変動(送電)

- 問6:【論説】発電用風力設備に関して(再エネ)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

電力管理は 6問中4問を選択する形式です。

私が選んだのは【問1】【問2】【問4】【問5】の4問。

ざっくり言えば、「参考書で見たことがあるかどうか」が判断基準でした。

実際に選ぶときの考え方はこんな感じです👇

- 問1(論説)

キーワードで覚える!に令和元年度の同じ問題がそのまま載っていたので、迷わず選択。覚えていれば解ける内容でした。 - 問2(計算)

典型的な送電線の計算問題。見た瞬間に「いける」と判断。解きながら「これ見たことあるな…」と思ったら、やはり参考書に全く同じ問題が掲載されていました。 - 問4(論説+計算)

論説も計算も参考書で学習済みの典型問題。計算は解いていて見覚えがあり、こちらもこの年度の問題が参考書にそのまま載っていました。 - 問5(計算)

初見で難しそうでしたが、問3・問6が明らかに難問だったため、消去法で選択。「考えれば何とかなるかも」という問題。 - 問3(論説)

等面積法を使った過渡安定性の問題。ほとんど対策していなかったので即スルー。 - 問6(論説)

参考書にない内容で全く分からず、こちらもスルー。

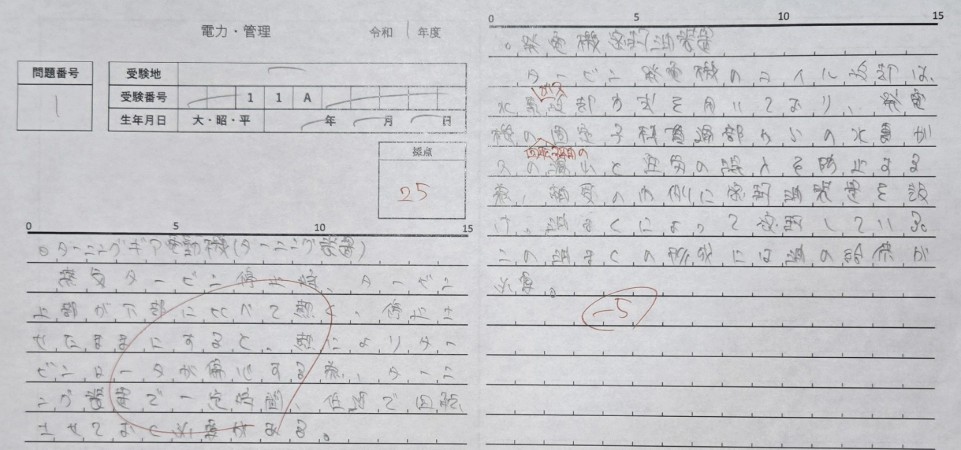

🔥 問1:火力(論説)

📝 問題内容

火力発電所の補機電動機のうち、蒸気タービンやタービン発電機に関するものを二つ挙げ、それらを停止させない理由を述べる問題。

💭 手応えと評価

- 参考書「キーワードで覚える!」に全く同じ問題が載っていたので、そのまま暗記内容を書きました。

- ただし、少しキーワードが足りなかったので自己採点は25点/30点。

- もし初見だったら手も足も出なかったと思います。

📊 出題傾向・難易度

- 過去に類題もなく、参考書に載っていない内容で難易度は高い

🔁 過去問との関連性(類題)

- キーワードで覚える!P.61 問題17(本問題がそのまま掲載)

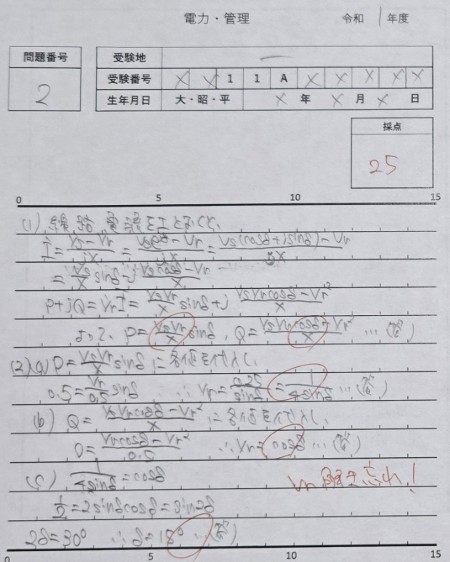

🛤️ 問2:送電(計算)

📝 問題内容

単位法を用いた送電線の計算問題で以下の2問構成

- (1)負荷の有効電力P及び無効電力Qを、Vs、Vr、δ、Xで表す式を導出

- (2)その式からVrをδで表し、δとVrの値を求める

💭 手応えと評価

- 典型的な送電線計算でスムーズに解答。

- 実際は満点取れた内容でしたが、1問解き忘れて自己採点は25点/30点。

- こちらも参考書に全く同じ問題があり、練習通りでした。

📊 出題傾向・難易度

- 典型的な送電線の計算問題

- 計算量も少なく、難易度は易しめ

🔁 過去問との関連性(類題)

- これだけ電力管理(計算編)P.49 応用問題1(同一問題)

- 平成25年度問4(完全攻略P.138 問題72、これだけ電力管理P.56 演習問題4)

- 平成30年度問3(完全攻略P.141 問題73、これだけ電力管理P.55 演習問題3)

- 平成25年度と平成30年度の問題に比べると計算量も少なく、易しめの問題

⚡ 問3:送電(論説)

📝 問題内容

電力系統の過渡安定性(等面積法)に関する論説

💭 手応えと評価

- 等面積法は理解が難しく、捨てていた分野なので手を付けず。

- 安定度(相差角や同期化力)に関しては多少勉強していたので、何かしら書けば部分点は狙えたかもしれません。

📊 出題傾向・難易度

- 難易度は高い

- 令和5年度にも等面積法の問題が出題されている

🔁 過去問との関連性(類題)

- キーワードで覚える!P.241 問題1(オリジナル問題)に電力系統の安定度に関して記載

- これだけ電力管理(論説編)P.135に電力系統の過渡安定度について記載

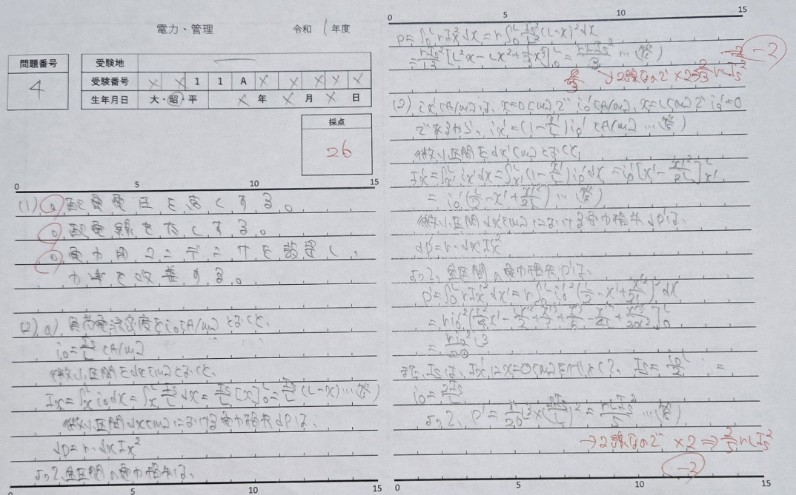

🏠 問4:配電(論説+計算)

📝 問題内容

配電系統の電力損失低減に関する以下の2問構成

柱上変圧器を重負荷地点近傍に設置することによる電力損失の低減を計算で求める内容

- (1)配電系統の電力損失低減策(論説)

- (2)分布負荷(計算)

💭 手応えと評価

- 論説問題は参考書で覚えた内容を書いて完答

- 計算問題は考え方は合っていたが、2線式で電力損失を2倍する部分を忘れて減点

- 自己採点は26点/30点

📊 出題傾向・難易度

- 論説、計算ともに典型的な問題

- 分布負荷は計算量が多い

- 難易度は論説は易しめ、計算は標準

🔁 過去問との関連性(類題)

- 🧠 論説問題

- キーワードで覚える!P.218 問題31(口述:昭和51年問題4改題)

- これだけ電力管理(論説編)P.186 応用問題

- 完全攻略P.226 問題12(平成9年度問6)

- 🔢 計算問題

- これだけ電力管理(計算編)P.219 問題2(本問題がそのまま掲載)

- 平成9年度問2(これだけ電力管理P.211 基本例題、戦術で覚える!P.167 問題13、完全攻略P.252 問題27)

- 送配電:平成6年問2(これだけ電力管理P.213 応用問題、戦術で覚える!P.169 問題14)

🏙️ 問5:送電(計算)

📝 問題内容

無効電力の変化による電圧変動に関する以下の2問構成

- (1)ベクトル図の図示と電圧変動の式の証明

- (2)電圧変動率を2%以下にするための投入する分路リアクトルの最大容量

💭 手応えと評価

- (1)のベクトル図は描けたが、式の証明ができず。

- (2)も途中までで止まり、自己採点は8点/30点。

📊 出題傾向・難易度

- 過去問に類題はないが、完全攻略などでしっかり対策していれば解けなくはなさそう

- 難易度はやや高めに感じた

♻️ 問6:再エネ(論説)

📝 問題内容

発電用風力設備に関する論説

💭 手応えと評価

- 参考書にも載っていない初見問題で全く歯が立たず

📊 出題傾向・難易度

- 再エネは令和4年度にも出題あり

- 難易度はかなり高いと思われる

✅ 総評:令和元年度の電力管理を解いてみて

今回は参考書に掲載されていた問題が多く、結果的に解けましたが、もし初見だったら相当苦戦していたと思います。

全体的には、典型問題と難問が混ざった「差がつく構成」という印象でした。

⚙️ 機械制御|令和元年度の問題を実際に解いてみた感想と講評

📄 試験問題

- 問1:【計算】三相かご形誘導電動機の諸量を求める問題(誘導機)

- 問2:【計算】三相変圧器の並行運転(変圧器)

- 問3:【計算】太陽光発電用電力変換器(パワエレ)

- 問4:【計算】ブロック線図から伝達関数、単位インパルス応答を求める問題(自動制御)

※試験問題と解答は下記のリンク先から確認できます。

第二種電気主任技術者試験の問題と解答 | 第二種電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 一般財団法人 電気技術者試験センター

🎯 問題選択の戦略と選んだ理由

機械制御は 4問中2問を選択する形式です。

私は事前に「パワエレ(問3)は完全に捨てる!」と決めていたので、残る3つ(問1:誘導機、問2:変圧器、問4:自動制御)をざっと見比べました。

その結果、以下の理由で 問1(誘導機)と 問2(変圧器)を選択。

- 問1(誘導機)、問2(変圧器)

どちらも典型的な問題で、見た瞬間に「これは完答できる」と確信。 - 問4(自動制御)

こちらも典型問題でしたが、自動制御は計算量が多いので、今回はパスしました。

🌀 問1:誘導機(計算)

📝 問題内容

与えられた条件から、次の5つの数値を求める問題。

- (1)同期速度

- (2)全負荷時の滑り

- (3)全負荷時の滑り周波数

- (4)全負荷時のトルク

- (5)全負荷時の効率

💭 手応えと評価

- 問題を見た瞬間、答えまでの道筋が頭に浮かび、手が止まることなくスラスラ解答。

- 完答できましたが、一か所だけ単位ミスをしたため、自己採点は29点/30点。

- 見覚えがあると思ったら、やはり「これだけ機械制御(計算編)」にこの年度の問題がそのまま掲載されていました。

📊 出題傾向・難易度

- 誘導機の基本問題で、公式に当てはめるだけの計算が中心

- 計算量も少なく、難易度は易しい(ほぼ三種レベル)。

🔁 過去問との関連性(類題)

- これだけ機械制御(計算編)P.194 演習問題1(本問題がそのまま掲載)

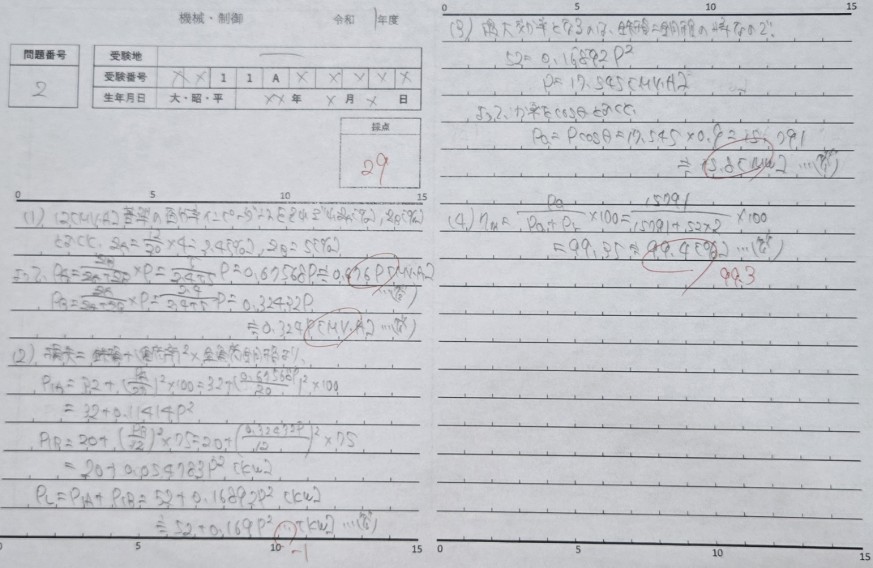

🔌 問2:変圧器(計算)

📝 問題内容

与えられた条件で三相変圧器を並行運転した場合の効率を求める問題。

以下の4問構成

- (1)変圧器A、Bの各負荷分担を負荷容量Pで表す

- (2)両変圧器の総損失を上記Pで表す

- (3)変圧器A、Bを合わせた効率が最大となる負荷の有効電力

- (4)小問(3)のときの最大効率

💭 手応えと評価

- 見覚えのある問題で、最後までスラスラと解答。

- (4)で有効桁数3桁目がずれたため自己採点は 29点/30点(本番採点なら満点かも)

- こちらもやはり「これだけ機械制御(計算編)」に掲載されていました。

📊 出題傾向・難易度

- 典型問題で計算量も少なめ

- 初見なら難易度は標準

🔁 過去問との関連性(類題)

- これだけ機械制御(計算編)P.181 演習問題3(本年度の問題がそのまま掲載)

💡 問3:パワーエレクトロニクス(計算)

この分野は事前に「手をつけない」と決めていたため、完全に捨て科目。

問題を開くことすらせずスルーしました。

ちらっと見た感じでは、昇圧コンバータの電流連続モードなど専門的な内容が含まれており、難易度は高そうでした。

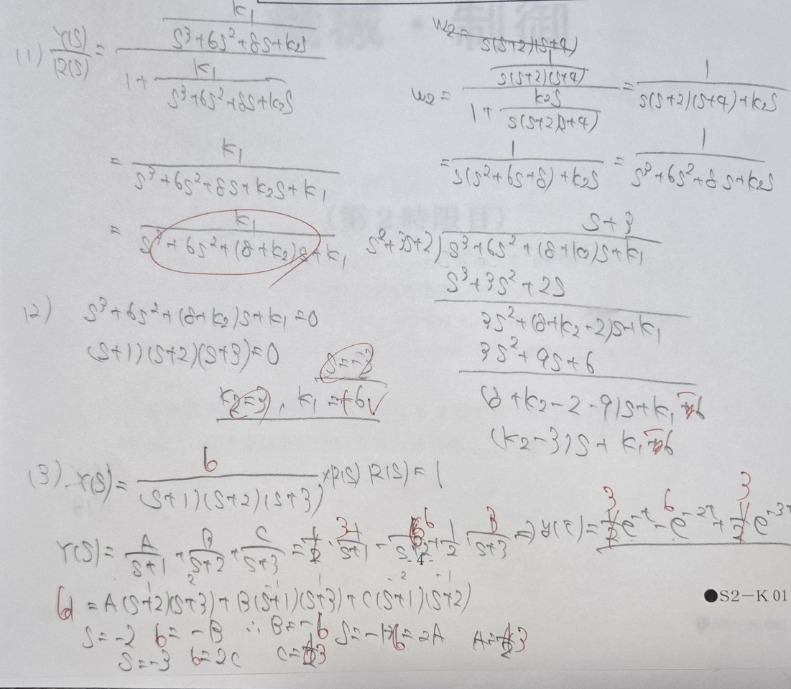

📊 問4:自動制御(計算)

今回は選択しませんでしたが、後で試しに解いてみました。

📝 問題内容

ブロック線図から伝達関数や単位インパルス応答を求める問題で、以下の3問構成

- (1)目標値R(s)から制御量Y(s)までの閉ループ伝達関数

- (2)閉ループ系の特性根のうち2つを-1、-2とするためのK1、K2の値

- (3)小問(2)で得られたK1、K2を使って単位インパルス応答を求める

💭 手応えと評価

- 全体的な考え方は合っていましたが、急いで解いたため計算ミスが発生

- 落ち着いて解けば完答も可能だったと思います

- 見覚えのある問題だと思ったら、こちらも「これだけ機械制御(計算編)」に掲載されていました

📊 出題傾向・難易度

- 典型的な出題ですが、過去問に類題はなく、初見だとやや苦戦するかも。

- 難易度は標準レベル

🔁 過去問との関連性(類題)

- これだけ機械制御(計算編)P.112 演習問題2(本年度の問題がそのまま掲載)

✅ 総評:令和元年度の機械制御を解いてみて

パワエレを除く3問はすべて見覚えのある問題で、どれも完答可能だと感じました。

実際、この年度の問題は「これだけ機械制御(計算編)」に掲載されていたため、解けて当然の内容でした。

全体的に典型問題が多く、初見でもある程度は解けると思います。

難易度としては、易しめ〜標準レベルといったところでしょう。

📋 試験結果(自己採点)

公式解答と照らし合わせて自己採点した結果は下記の通りです。

実際の試験では部分点がどれくらい貰えるか分からないので、試験本番では余裕を持って合格できるようにするため、客観的かつ厳しめに採点を行いました。

⚡ 電力管理

- 問1(論説/火力):25点

- 問2(計算/送電):25点

- 問4(論説+計算/配電):26点

- 問5(計算/送電):8点

▶ 合計:84点/120点(約70%)

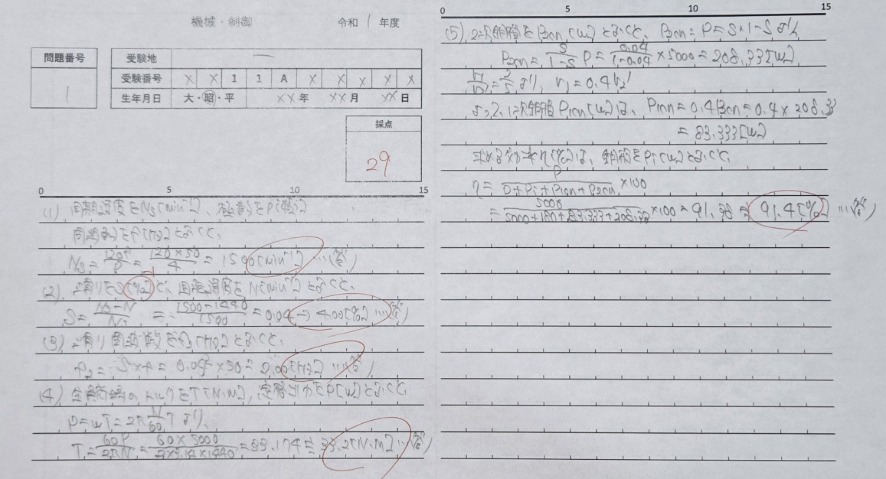

⚙️ 機械制御

- 問1(計算/誘導機):29点

- 問2(計算/変圧器):29点

▶ 合計:58点/60点(約96%)

🧮 総合計

142点/180点(約78%)

✅ まとめ:総評と今後の対策のヒント

⚡ 電力管理の難易度

- 問1:火力(論説) 難

- 問2:送電(計算) やや易

- 問3:送電(論説) 難

- 問4:配電(論説+計算) 標準

- 問5:送電(計算) やや難

- 問6:再エネ(論説) 難

⚙️ 機械制御の難易度

- 問1:誘導機(計算) 易

- 問2:変圧器(計算) 標準

- 問3:パワーエレクトロニクス(計算) ※未対策の為、講評無し

- 問4:自動制御(計算) 標準

📌 実際に解いて感じた“令和元年度の傾向と対策ポイント”

実際に解いてみて、令和元年度の電力管理は正直「むずすぎだろ(笑)」と思うレベルでした。

論説は参考書にない話題が多く、初見ならかなり苦戦したはずです。

今回はこの年度の問題が使用していた参考書にそのまま掲載されていたので解けましたが、それでも7割でした。

私自身、複数の参考書で計算、論説ともにかなり対策しましたが、初見問題が多く、高得点は難しいと感じました。

一方、機械制御は誘導機や変圧器、自動制御など、完全攻略などの定番問題集で繰り返し出てくる内容ばかり。

典型的な計算問題が中心で、ここは勉強の成果が素直に点数に反映されました。

結論としては、年度によって科目ごとの難易度差がかなりあります。

特に電力管理は論説が手強いので、計算で確実に点を取る方針が安全。

逆に機械制御は比較的取りやすいことが多いので、ここで得点を稼ぐ戦略が有効です。

📝 あわせて読みたい!電験二種二次試験 受験対策のおすすめ記事

電験二種の受験を考えている方に向けて、他にも役立つ記事をまとめました。ぜひこちらもチェックして、合格に向けた準備を万全にしましょう!