「おすすめ参考書」で検索してとりあえず買ったものの、**うまく使いこなせず途中で挫折…**そんな経験はありませんか?

電験二種二次試験の計算問題では、参考書選び以上に“使い方”と“学習の順序”が重要です。

私自身、独学で合格を目指す中で、参考書選びや使い方に何度も悩みましたが、最終的には自分に合った学習ルートと活用法を見つけたことで合格までたどり着くことができました。

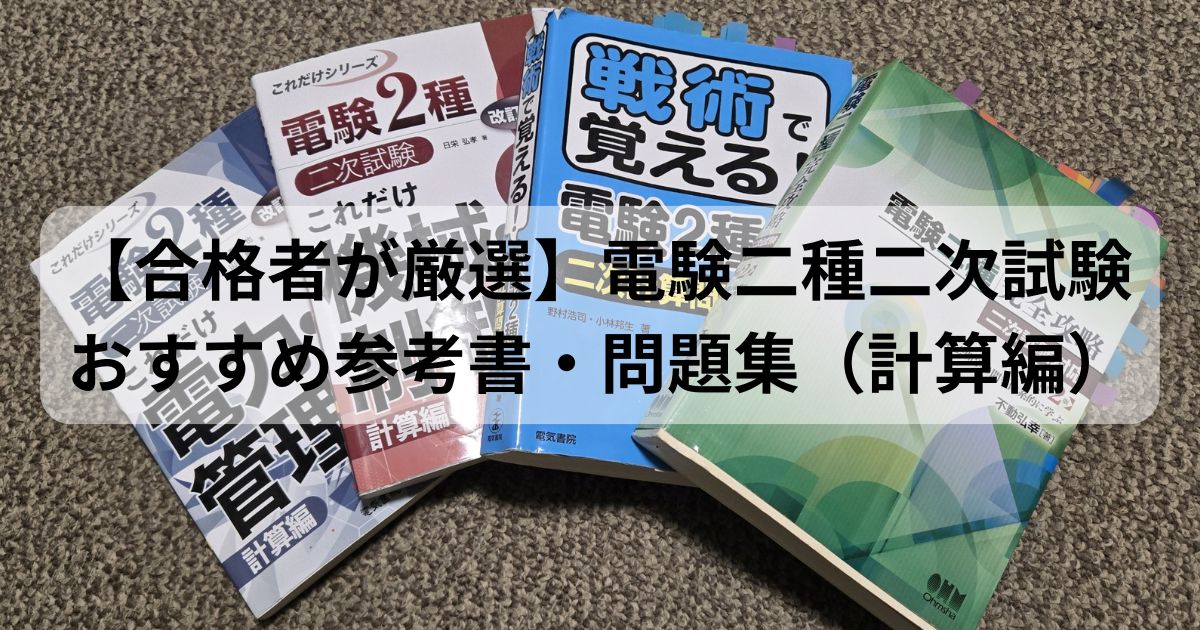

この記事では、私自身が電験二種の計算問題対策として実際に使って効果があった参考書

を活用したパターン別おすすめ学習ルートを3つご紹介します。

実際に使用した経験と合格した経験があるからこそ言えるおすすめの内容となっています。

「何から始めればいい?」

「複数の参考書をどう組み合わせればいい?」

という疑問を解決したい方にとって、必ず参考になるはずです。

無駄のない学習で最短合格を目指したい方は、ぜひご覧ください。

論説編は下記の記事で紹介しています。

こちらも読んでみてください!

目次

🔀 【完全独学】パターン別勉強法|おすすめ学習ルート

私を合格に導いてくれた定番の計算問題の参考書、「これだけシリーズ」「完全攻略」「戦術で覚える!」を、学習スタイルやレベルに応じてどのように使い分けるのが効果的かを、3つの学習パターンに分けて紹介します。

私は②の流れで学習を進めましたが、初学者の方や効率重視の方には①や③の方法もおすすめです。

- 初学者におすすめのベーシックプラン

- 私が実践した王道ルート

- タイパ重視の合理的ルート

🔰 ①初学者におすすめのベーシックプラン

🔀 学習ルート

これだけ → 完全攻略(+必要に応じて戦術)

- 「これだけシリーズ」で基礎知識と公式の使い方をしっかり学ぶ

- 「完全攻略」で新制度の過去問の解法暗記&アウトプット

「戦術で覚える!」は、解法パターンを増やしたり、解説の補完など必要に応じて補助教材として使う

📝 こんな人におすすめ

- 電験二種の二次試験が初めての人

- 一から丁寧に理解を深めたい人

💡 ②私が実践した王道ルート

🔀 学習ルート

これだけ → 戦術 → 完全攻略

- 「これだけシリーズ」で土台をしっかり作る

- 「戦術で覚える!」で解法暗記

- 「完全攻略」でアウトプット&記述練習

⚠️ 注意点

「戦術で覚える!」は旧制度の問題が多く含まれているため、新制度には出にくい問題や高難易度な問題も多いです。

すべてを完璧にこなす必要はないと感じました。

📝 こんな人におすすめ

- 段階的にステップアップしていきたい人

- 解法パターンをしっかり頭に入れたい人

- 計算問題を得点源にしたい人

⏱️ ③タイパ重視の合理的ルート

🔀 学習ルート

完全攻略メイン+これだけ&戦術で補完

- 「完全攻略」をメイン教材として、新制度の出題傾向を掴みながら演習

- 「これだけシリーズ」、「戦術で覚える!」を辞書的に活用し、不明点を補完

📌 ポイント

- 「完全攻略」は新制度の過去問を網羅しているため、出題傾向を効率よく掴める

- 「完全攻略」をマスターすることが合格の鍵

- ただし解説が簡潔なので、いきなり読むと難しく感じる場合も

- 補助教材で基本に立ち返ることで、理解が深まります

📝 こんな人におすすめ

- 基礎知識はある程度ある人

- タイパ重視で効率よく合格を目指したい人

✅ どのパターンでも共通して大切なこと

参考書の使い方はいろいろありますが、どのルートを選んでも「これは外せない!」というポイントがあります。

私自身もこの基本を意識して取り組んだことで、計算問題を得点源にできたと思っています。

🔁 解けるようになるには「繰り返し」の演習が必須

電験二種の二次試験では、1問あたりの解答に必要なステップが多く、計算もかなり複雑です。

最初は「時間がかかるし、合ってるかも分からない…」と感じるかもしれませんが、繰り返し解くことで少しずつ定着していきます。

私も最初の頃は計算ミスが多く、なかなか正解にたどり着けませんでした。

でも、焦らずに繰り返し解いていくうちに、少しずつ解けるようになり、自信もついてきました。

大切なのは、あきらめずにコツコツ続けることです!

📌 解法の「流れ」を意識して覚える

計算問題はただのパターン暗記では対応しきれません。

覚えたパターンを使いこなせるかが鍵。

特に重要なのは、「なぜこの公式を使うのか」「この順番で解く理由は?」という“流れ”を理解することです。

❌ 難問・奇問は無理にやらなくてOK!

過去問や問題集を解いていると、「これはもう出ないだろう」というようなクセの強い問題に出くわすことがあります。

私も最初は全部理解しようとしましたが、途中からどうしても理解できない問題や、今後出なさそうな奇問は捨てていい、と割り切るようにしました。

📚 重複した問題は飛ばしてもOK!

電験二種二次試験の参考書や問題集は、どれも過去問をベースに作られているため、同じ問題がいくつかの本で出てくることがあります。

私自身は「復習にもなるし」と思って、重複した問題もすべて解きました。

ただ、時間が限られている中で全ての問題を解こうとすると、周回スピードが落ちてしまうのも事実です。

なので、無理に全部を解く必要はありません。

とはいえ、重複問題を解くことにも次のようなメリットがあります👇

- 🔄 復習になる:同じ問題をもう一度解くことで、知識が定着しやすくなる

- 🔍 別の解法に出会えることもある:同じ問題でも参考書によって解き方が違う場合があり、理解が深まることも

- 🧠 自分に合った解法を選べる:複数の解法を比較することで、自分にとって解きやすいスタイルを見つけやすくなる

「効率を優先するならスキップ」「理解を深めたいならあえて解く」というように、自分のスタイルに合わせて判断するのがポイントです!

どちらを選んでも、しっかり目的をもって取り組めば無駄にはなりません😊

✍️ 令和の過去問で本番シミュレーション(記述練習)

電験二種の二次試験は記述式。

どれだけ知識や解法を持っていても、本番でそれを“伝わる形”で答案に落とし込めないと点がもらえません。

二次試験では、問題を解くスキルだけでなく、時間配分、適切に問題を選択する力、採点者に分かりやすく記述するスキルが求められます。

⭐ まとめ:迷ったらベーシックプランでOK!

近年の二次試験の計算問題は完全攻略をマスターすれば合格ラインは超えられると思います。

「これだけ→完全攻略」からスタートして、自分の理解度や目的に合わせて調整していくのが一番確実です。

大切なのは「継続して取り組める方法を見つけること」。

この記事が少しでもそのヒントになれば嬉しいです!

下記の記事では今回の学習ルートに出てきた参考書・問題集の特徴やメリット・デメリットを実体験に基づいて紹介しているので、ぜひ合わせて読んでみてくださいね!