「電験二種の二次試験って、どれだけ勉強すれば合格できるの?」

「独学でも合格できる勉強法が知りたい!」

こんな疑問や不安を感じている方に向けて、実際に電験二種に合格した私が、二次試験対策で実践した勉強法やスケジュールをすべて公開します。

私は高学歴でもなく勉強が得意なタイプではありませんでしたが、独学で合格することができました。

この記事では、市販の参考書の活用法、実際の勉強時間、良かった勉強法や無駄と感じた勉強法など、リアルな体験談を紹介しています。

これから電験二種を目指す方の指針になるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

電験二種挑戦のきっかけと背景

私が電験二種に挑戦することになったきっかけは2つあります。

電験二種へ!独学合格者が次に選んだ挑戦

私は電験三種を目指していた時は二種まで受けることになるとは思っていませんでした。

しかし、電験三種を独学で一発合格できたことで、自分の力を試したくなり、さらに難易度の高い電験二種に挑戦してみたくなりました。

まさかの電験二種一次試験、無勉強で全科目合格!?

私は電験三種に合格した翌年(2023年度)、エネルギー管理士(電気分野)の勉強に取り組んでいました。

メインはエネルギー管理士の勉強でしたが、「そのうち電験二種も受けてみようかな」と漠然と考えていて、とりあえず試験を受けてみることにしました。

正直、全く勉強していませんでしたが、もし1~2科目でも科目合格できれば、来年の負担が減るかもしれないと思い、軽い気持ちで挑戦しました。

一次試験は、前日まで過去問すら見たことがなく、問題数や試験の形式すら把握していない状態。

それでも「全科目落ちても仕方ない」と割り切りつつ受けてみたところ、まさかの4科目すべて合格。

電験三種やエネルギー管理士の勉強で培った知識が思いのほか役立ったことに加え、選択式の問題で運ゲーに勝ちました(笑)。

せっかく幸運にも4科目合格し、一次試験の勉強をしなくて済んだので、「このチャンスを無駄にしたくない」と思い、後に引けなくなり、本気で二次試験の勉強を始めました。

【完全独学】合格者が実践した勉強方法

ここでは私が電験二種二次試験に合格する為に実践した勉強法を以下の6つのフェーズに分けて紹介します。

- 【計算】基礎固め(2023年12月~2024年3月)

- 【計算】解法暗記(2024年3月~5月)

- 【計算】アウトプットと記述練習(2024年5月~7月)

- 【論説】全体像の把握(2024年4月)

- 【論説】解答暗記(2024年5月~9月)

- 総復習と本番のシミュレーション(2024年10月~11月)

【計算】基礎固め(2023年12月~2024年3月)

【二次試験計算問題対策】

電験二種の二次試験に出題される計算問題は、電験三種の知識を土台としつつも、全く異なる形式の問題が出題されます。

単なる「三種の応用問題」ではなく、まったく別の分野・アプローチが求められるため、三種の知識があるからといって、そのまま解けるわけではありません。

そのため、いきなり問題演習に取り組むのではなく、まずは 必要な公式や基礎知識、解法の考え方をしっかり理解することが重要です。

基礎を固めた上で演習に進んだほうが、学習効率も上がります。

【使用した参考書】

私が使用したのは電気書院の「これだけシリーズ」です。

このシリーズは、単に過去問を解くだけでなく、例題の前に必要な公式や考え方を詳しく解説しているため、二次試験の学習を始めるには最適でした。

✅ 実際に使用して感じたおすすめポイント

- 基礎から過去問レベルまでカバーされているので、三種の復習もしながら二種の解法を身につけられる。

- 問題の解説が丁寧なので、公式を丸暗記するのではなく、意味を理解しながら学習できる。

【私の学習スケジュール】

- 使用した参考書:「これだけ電力管理(計算編)」「これだけ機械制御(計算編)」

※ ただし、パワーエレクトロニクスと対称座標法は除く - 学習期間:3ヶ月半

- 学習方法:

- 1周目:基本事項を確認した後、すべての問題を解く

- 2周目以降:間違えた問題や自信のない問題のみ解く(周回スピードUP)

- 合計3周実施(8割の問題は解ける状態にしました)

【計算】解法暗記(2024年3月~5月)

【過去問レベルの解法暗記】

「これだけシリーズ」で計算の基礎を固めた後、次のステップとして過去問レベルの計算問題の解法を暗記しました。

ここでは 電気書院の「戦術で覚える!」 を使用しました。

この問題集は過去問を分野別に整理しており、「これだけシリーズ」に掲載されている問題も多く含まれています。

しかし、単なる繰り返しではなく、復習や別の解法の確認ができるため、すべての問題に取り組みました。

【学習スケジュール】

- 使用した問題集:「戦術で覚える!」

- 対象範囲:「電力管理」「機械制御」(パワエレ除く)

- 学習期間:2~3ヶ月

- 学習方法:

- すべての問題を解く

- 2~3周繰り返し、理解を深める(8割程解けるようにしました)

【計算】アウトプットと記述練習(2024年5月~7月)

【「完全攻略」で計算問題のアウトプット】

「これだけシリーズ」と「戦術」で計算の解法をマスターした後は、オーム社の 『完全攻略』 を使って実際の試験形式でアウトプットすることにしました。

【学習の流れ】

1️⃣ 「これだけシリーズ」と「戦術」で基礎固め

- 解法の暗記を優先し、文字の定義や細かい記述は省略

- スピードを意識して学習

2️⃣ 「完全攻略」でアウトプット

- 実際の試験のように、文字の定義や導出過程もノートに記載

- 1問ごとに時間を測りながら解答し、本番を意識

【完全攻略の特徴(実体験ベース)】

📌 平成7年度~平成30年度の過去問を分野別に掲載

- 「これだけシリーズ」や「戦術」と重複する問題もあり、復習として最適

- 過去問を体系的に整理しながら学習できる

- 傾向をつかみやすい

【学習スケジュール】

- 3ヶ月かけて1周(すべての問題を解く)

- その後、論説対策と並行しながら定期的に復習

【論説】全体像の把握(2024年4月)

【論説対策の開始】

4月頃から計算と並行して論説の勉強を始めました。

最初の1ヶ月は暗記を意識せず、概要を把握することを優先し、さらっと参考書を通読しました。

【使用した参考書】

- まずは 1ヶ月ほどかけて通読 し、全体の流れを把握

- 細かい暗記はせず、ざっくり理解することを重視

⚙ 機械制御は論説問題がほとんど出ないため、勉強せず

【論説】解答暗記(2024年5月~9月)

【論説問題の対策】

5月から計算問題と並行して論説対策を本格的に開始しました。

使用した参考書は以下の3冊です👇

📖 電気書院「これだけ電力管理(論説編)」

📖 電気書院「キーワードで覚える!」

📖 オーム社『完全攻略』

メインは 「キーワードで覚える!」 を使用し、その他の2冊は パターンを増やすために、「キーワードで覚える!」に掲載されていない問題のみ暗記 しました。

【使用した参考書と学習期間】

📌 キーワードで覚える!(5月中旬~8月中旬 / 約3ヵ月)

- 電力管理の論説96問を暗記

- 解説が多く、解答と解説が一緒になっているため、暗記すべき箇所を自分でピックアップ

- 解説部分は理解を中心、解答部分(キーワード付近)は暗記(できるだけ覚えやすいように自分の言葉に直して暗記)

- 解答部分だけでなく、関連知識も合わせて理解して暗記

- ほぼ丸暗記のため、1問あたり1時間以上かかった

- エビングハウスの忘却曲線を参考に、翌日・1週間後・1ヵ月後と繰り返し復習

📌 完全攻略(8月中旬~9月中旬 / 約1ヵ月)

- 「キーワードで覚える!」に載っていない電力管理の問題(約30問)を暗記

- 1日1問を目標に1ヵ月で1周

- 「キーワードで覚える!」より解説が少なく、標準解答+αの解説が中心なので、暗記は比較的楽だった

- 同じくエビングハウスの忘却曲線を意識して復習

📌 これだけ電力管理(9月中旬~9月末 / 約2週間)

- 「キーワードで覚える!」と「完全攻略」に掲載されている問題を除いた約30問を暗記(穴埋め問題は除外)

- この期間は計算より論説に重点を置き、有休を活用して短期間で学習

- 2週間で1周した

総復習および令和の過去問で本番のシミュレーション(2024年10月~11月)

【試験直前期の対策】

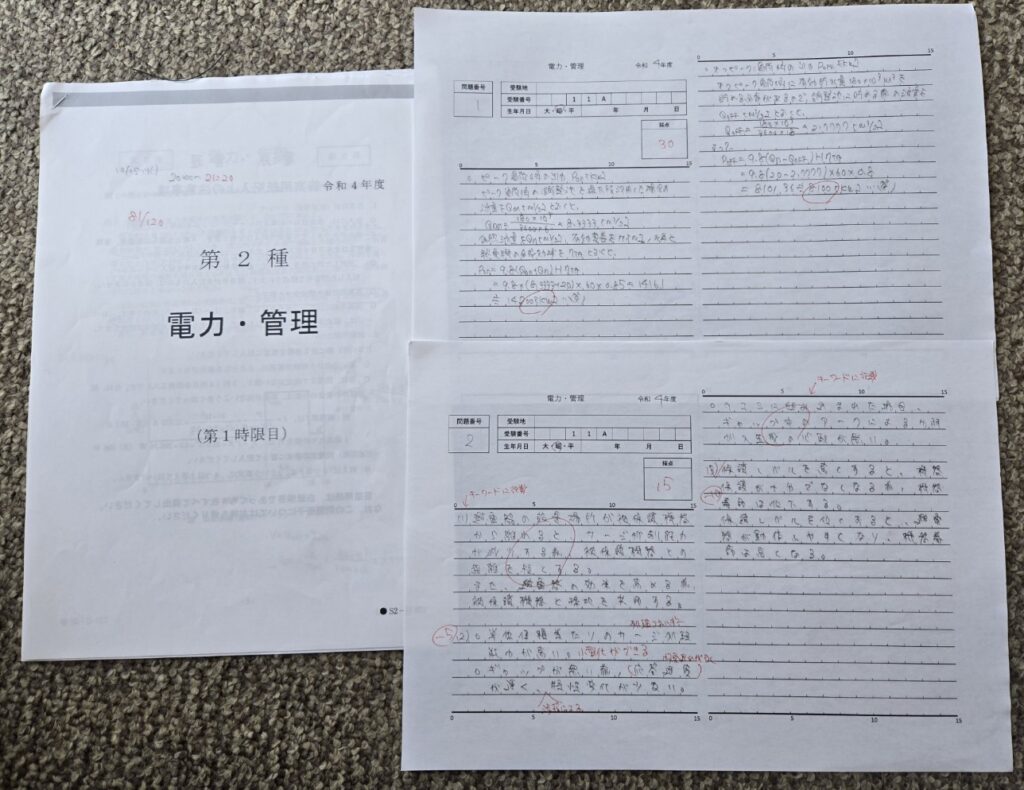

本番の1ヵ月半前からは、令和1年~令和5年の過去問を使って時間を測りながら実力試しをしました。

同時に、 これまで学習してきた内容の総復習も行いました。

過去問はこんな感じで問題用紙と解答用紙を印刷し、本番と同じ形式で行いました👇

📊 実力チェックの結果

令和元年度~令和5年度の過去問を実力チェックとして解いた結果は以下の通り👇

自己採点(部分点)はやや厳しめに行いましたが、どの年度も余裕で合格ラインをクリアしています。

📄 令和元年度

- 電力管理:84/120点(70%)

- 機械制御:58/60点(96%)

- 総合:142/180点(78%)

📄 令和2年度

- 電力管理:96~103/120点(80~85%)

- 機械制御:48/60点(80%)

- 総合:144~151/180点(80~83%)

📄 令和3年度

- 電力管理:93~98/120点(77~81%)

- 機械制御:41/60点(68%)

- 総合:134~139/180点(74~77%)

📄 令和4年度

- 電力管理:81/120点(67%)

- 機械制御:59/60点(98%)

- 総合:140/180点(77%)

📄 令和5年度

- 電力管理:110/120点(91%)

- 機械制御:35~40/60点(58~66%)

- 総合:145~150/180点(80~83%)

📌 計算問題の対策

電験二種の二次試験は 時間との闘い なので、解けそうな問題を素早く選ぶ力が必要です。

そのため、次のような方法で対策しました👇

- 完全攻略の間違えた問題を解き直し、理解を深める

- 完全攻略のすべての問題を最初から最後まで見て、解法が瞬時に思い浮かぶかチェック

特に機械制御は 60分で2問解く必要があるため、途中で「解けない」と気づいてから別の問題に変更してもリカバリーする時間がない という点を意識しました。

📌 重点的に復習した範囲

- 完全攻略の計算問題(パワエレを除く)を9割解けるレベルに到達

- どうしても理解できない問題、出題されなさそうな問題、対称座標法は捨てると割り切った

- 余裕があれば「戦術」の旧制度の問題や、「これだけシリーズ」の完全攻略&戦術とかぶっていない問題も復習

- ただし、時間が足りず、戦術&これだけ計算のすべてをマスターすることはできなかった

合格までの勉強時間

令和5年度の電験二種一次試験の合格通知を受け取ってから試験本番までの期間はわずか2ヵ月。

時間が限られていたため、最初は計算に特化し「戦術で覚える!」を活用して勉強しました。

- 電力管理は一通り1周

- 機械制御は自動制御と変圧器の途中までしか進められず

二次試験が終わった11月は 一旦勉強を休憩し、 12月から再開。

令和5年度の二次試験はほとんど解答できなかったため、不合格を確信し、 合否結果が出る前に勉強を再開しました。

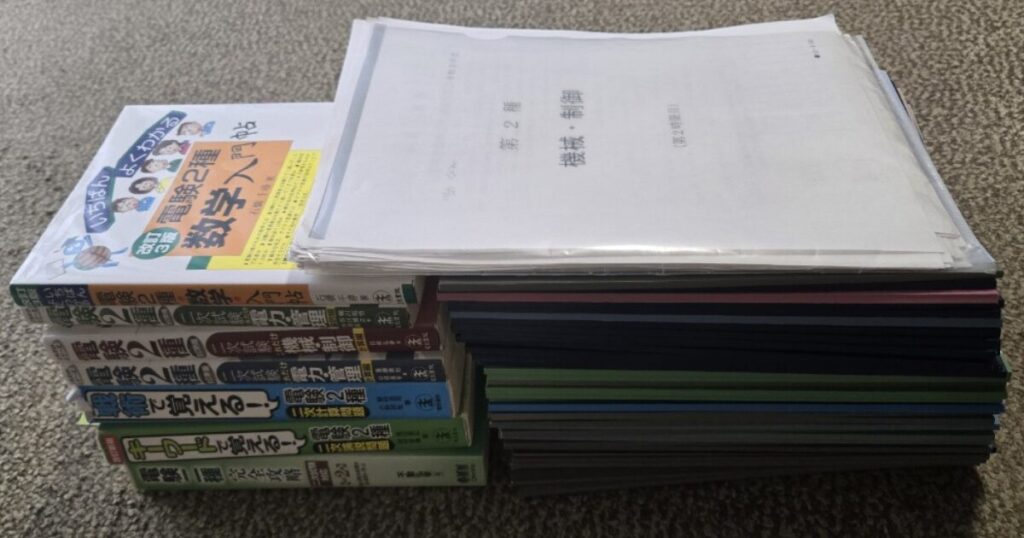

令和6年度の試験までは日によって勉強時間はばらばらでしたが、 演習ノートの量から考えて、二次試験の勉強だけで電験三種と同じか、それ以上の1000時間以上を費やしたと思います。

使用したノートは38冊!

こちらは使用した参考書と演習ノート👇

我ながら良く頑張ったと思います(笑)

仕事や家事をしながらこの量はきつかったです。きつすぎてもう二度とこんな量やりたくないですね!!!!!!!!!!(笑)

令和6年度の試験に不合格なら、一次試験からやり直しになるため、 「絶対に落ちたくない」という気持ちで必死に勉強しました。

試験結果は割と余裕を持って合格できたのと、無駄だった勉強法もあったので、正直、やりすぎたと思います。

この経験をふまえ、 もっとタイパ良く合格する高効率な勉強法を下記の記事で紹介しています👇

この記事では、私自身が実際に行った勉強法の中で特に効果的だったものを厳選しましたので、参考にしてみてください。

📌 各期間の勉強時間の記録

【2023年9月~二次試験本番(2023年度試験)】

- 平日:1~2時間

- 休日:4~6時間

【2023年12月~2024年4月】

- 平日:1~2時間

- 休日:4~6時間

【2024年5月~9月】(計算と論説を並行)

- 平日:1~3時間

- 休日:6~8時間

👉 論説の勉強が増え、勉強時間が多くなり、かなりきつかった時期

👉 平日は論説の勉強で手一杯。計算は休日に集中して取り組んだ

【2024年10月~11月】

- 平日:3~4時間

- 休日:6~10時間

👉 仕事が忙しくなかったため、基本的に定時で帰宅し、勉強時間を増やした

📌 大型連休の活用(年末年始、GW、お盆休みなど)

連休中に一気に問題集を進めたり、復習や周回を集中的に行った。

試験結果(自己採点)

令和6年度の二次試験について、公式解答と比較した自己採点の結果は以下の通りです。

📌 自己採点(予想得点)

- 電力管理:75~95点 / 120点(62%~79%)

- 機械制御:50~56点 / 60点(83%~93%)

- 総合:125~151点 / 180点(69%~83%)

👉 合格基準:108点(60%)かつ各科目平均点以上

計算問題は ほぼ完答。

論説問題も 少なくとも半分は部分点がもらえるレベルで書けたのではないかと思います。

ただし、論説の 部分点の入り方や、計算問題の記述の減点がどの程度あるのか分からない ため、 実際の点数はこの範囲内と予想しています。

とはいえ、 比較的余裕をもって合格できたのではないかと思っています。

ちなみに、 令和5年度は2割くらいしかできなかったと思います(笑)

令和5年度の試験結果(不合格体験記)はこちら👇

電験二種二次試験の勉強で特に効果があった勉強法

私が実際に行った勉強法の中で特に効果を感じた、やって良かったと思った勉強法を3つ紹介します。

- 計算は完全攻略を周回した

- 論説はキーワードで覚える!をまんべんなくやった

- 論説の暗記はタイミングと定期的な復習で記憶が定着した

【計算対策】完全攻略を周回したのが効果抜群!

令和6年度の電験二種二次試験の計算問題を振り返ると、 「完全攻略(新制度の過去問)」をしっかりマスターしていれば十分に対応できる内容だったと感じました。

📌 令和6年度計算問題の傾向

- 電力管理・機械制御(変圧器・同期機) の問題は、完全攻略(新制度の過去問)をしっかり解けるレベルなら十分対応可能。

- 電力管理の1線地絡の問題と 機械制御の変圧器の問題 は、過去問の類題。

- 機械制御の同期機の問題 は、基本的な問題 だった。

【論説対策】キーワードで覚える!を使って幅広く知識を網羅

令和6年度の論説問題については、 「完全攻略(新制度の過去問)」の内容をすべて暗記しても厳しかった という印象でした。

📌 過去問との関連性

- 完全攻略には平成7年度~平成30年度の過去問が掲載されていますが、その中で重複した問題はほとんどありませんでした。

- 計算問題は解法パターンを覚えれば対応できることが多いですが、論説問題は出題パターンが無限にあるため、過去問だけで対応するのは難しいと感じました。

- 過去問の類題が出ることもありますが、期待しすぎないほうがよいと思います。

📌 実際の試験での対応

- 「キーワードで覚える!」をしっかりやっていたおかげで、そこにしか載っていない知識が出題され、解答できた部分もありました。

- 「キーワード」「完全攻略」「これだけ電力管理」のすべてを暗記しても、どの参考書にも載っていない知識が必要な問題が出たため、完答はできませんでした。

【論説暗記対策】復習タイミングで記憶定着を最大化

論説問題は とにかく暗記量が膨大 です。

理解するだけでは不十分 で、 記述できるレベルまでしっかり暗記する必要があります。

📌 マークシート方式との違い

- マークシート方式なら、 なんとなく覚えていたり、内容を理解していれば、選択肢から推測して正解できる こともあります。

- しかし、 記述式では内容を理解するだけでは不十分。 正確に記憶し、それを文章として書けるレベルにすることが必要 です。

- キーワードが与えられていれば、それを手がかりに思い出せますが、 なかなかキーワードが出てこない のが難しいところです。(私自身これが苦労しました)

📌 効果的な暗記法

- 最初は全然覚えられなくても、 繰り返し学習すれば、どんどん記憶に残るようになる ので、焦らず継続することが大切です。

- エビングハウスの忘却曲線 に従って、 覚えた翌日、一週間後、一ヵ月後、二ヵ月後 というように 定期的に復習 しました。

- 3回目くらいになると、 完全に暗記できていなくても、解答を見れば思い出せる ようになり、スムーズに記憶が定着してきます。

電験二種二次試験の勉強で効率が悪かったと感じた反省点と改善法

私が行った勉強法の中では結果的にもっと効率よくできたと感じたものもありました。

それは以下の4つです👇

- 計算はいきなり戦術から開始

- 出題されにくい問題も学習

- 各問題集で重複した問題も解いた

- 公式解答の重要さ

【失敗例】いきなり戦術から始めて失速…正しい勉強順序とは?

令和5年度の一次試験に運よく一発合格したものの、二次試験まで残り2ヵ月しかない状況でした。

そのため、最初は計算問題に特化し、「戦術で覚える!」で学習を開始しました。

📌 いきなり戦術から始めた結果…

- 計算問題が非常に難しく感じた

- 旧制度の難易度の高い問題が多く、つまずくことが多かった

- 結局、12月から「これだけシリーズ」で学び直し をすることに

📌 効果的な学習の流れ

実際に取り組んでみて感じたのは、 最初に「戦術で覚える!」から入るのは難しすぎるということ。

効率よく学ぶには、以下のステップがベストだと思います👇

- 「これだけシリーズ」で基礎固め(必要な公式や考え方を習得)

- 戦術や完全攻略などの過去問に取り組む(実践的な解き方を学ぶ)

この順番で学習することで、 基礎がしっかり身についた状態で過去問に挑めるので、スムーズに理解が進むと思います。

【非効率だった】出題されにくい問題に時間をかけた話と対処法

私は 「これだけシリーズ」「戦術で覚える!」「完全攻略」 を使って計算問題を学習しましたが、特に 「戦術で覚える!」には旧制度の問題が多く含まれているため、使い方には注意が必要だと感じました。

📌 「戦術で覚える!」の問題構成

- 半分くらいが旧制度の過去問題

- 新制度では出題されない問題や、難易度が高すぎる問題も含まれる

- 旧制度の問題でも新制度に類似の問題が出ることがあるため、解法パターンを増やすには有効

📌 「戦術で覚える!」の効果的な使い方

戦術を効率よく活用するには、以下のような使い方が良いと思いました。

- 旧制度の問題の中から、新制度でも出そうなものをピックアップして解く

- 新制度の問題と大きく相違のないパターンの問題を重点的に学習

- 不要な問題(出題されない可能性が高いもの)は省く

- 「これだけシリーズ」や「完全攻略」の解説で理解できなかった時の補助として使う

- 特に「完全攻略」は解説が簡潔なため、詳細な解説を求める際に活用

- 異なる解法を確認し、自分に合った解法を見つける

- 一つの問題に対して、異なる解法を学ぶことで理解が深まる

- 試験本番での対応力向上につながる

このように、「戦術で覚える!」は 闇雲に解くのではなく、必要な部分を取捨選択しながら活用することが重要 だと感じました。

【効率化のコツ】問題集の重複問題に注意!上手な取捨選択法とは?

「これだけシリーズ」「戦術で覚える!」「完全攻略」に掲載されている問題は、過去問を分野別に並べた構成になっており、各問題集で同じ問題が重複していることが多いです。

私自身は復習にもなると思って、重複問題も含め、すべての問題に取り組みましたが、時間がかかってしまいました。

📌 問題集の使い方のポイント

- 全ての問題を解こうとすると、同じ問題を何度も解くことになり、周回スピードが遅くなる

- かぶっていない問題を優先的に解いたほうが効率的

- → ただし、同じ問題を繰り返し解くことも復習にはなるので、無駄にはならない

- 問題集によって解法が異なることがあるため、複数の解法を比較するのに役立つ

- 違った解法を確認することで、理解が深まる

- 自分にとって解きやすい解法を選べる

【記述対策】公式解答から学ぶ!最短で減点されない書き方のコツ

電験二種の二次試験は記述式のため、計算問題は答えだけでなく、文字の定義・公式・計算過程も記述する必要があります。

📌 計算問題の記述対策

- 1問30分以内で解答する必要があり、特に機械制御は時間が足りない

- 問題集の解説レベルで細かく書いていると間に合わない

- 減点されないレベルで、最低限の記述にとどめ、記述量を削減することが重要

- 完全攻略の解説は少なめだが、公式解答を見るとさらに記述量は少ない

- 公式解答を早めに確認し、どの程度の記述が必要か把握するのが効果的

- その上で記述の練習をする

📌 論説問題の記述対策

- 「キーワードで覚える!」は解説が多く、どこまで覚えるべきか分かりにくい

- 公式解答を参考にしながら、解答すべきポイントを絞る

- 暗記すべき箇所をピックアップし、効率的に覚えることが大切

まとめ

本記事では、私が電験二種に合格するために実践した勉強法や勉強時間、そして反省点などを紹介してきました。

ここでは、計算問題と論説問題それぞれの対策ポイントを簡潔にまとめておきます。

🔢 計算対策

- 基礎固め → 解法暗記 → アウトプット(記述練習) の順に学習を進めた

- 使用した教材:「これだけシリーズ」、「戦術で覚える!」、『完全攻略』

- 計算問題は「完全攻略」をマスターすればOK

- 戦術は解説の補完や解法パターンを増やす目的で活用するのが良い

- ただし、あまり出題されない問題も含まれているため取捨選択が必要

🧠 論説対策

- 「キーワードで覚える!」を中心に学習

- 理解するだけでなく、記述できるレベルまで暗記

- 忘れないように間隔を空けて復習し、定着を図った

電験二種の二次試験は、計算も論説もバランス良く解答できるように対策することが重要です。

限られた時間の中で効率よく学習を進め、合格に向けた実力を身につけましょう!

最後に(受験生へのメッセージ)

私は高学歴でもなければ、特別に頭が良いわけでもありません。

正直なところ、電験二種の二次試験は電験三種とは比べものにならないほど難しく、計算問題は膨大な計算量をこなし、論説問題は解答をほぼ丸暗記しなければならないほど大変でした。

何度も勉強したことを忘れ、心が折れそうになったこともありました(笑)。

それでも、令和5年度ではほとんど歯が立たなかった二次試験の問題が、1年間の勉強を通して解けるようになったのは確かです。

正直、勉強している途中は「本当に合格できるのか…?」と不安になることもありました。

しかし、「絶対に合格する!」という気持ちで勉強を続けることで、少しずつ計算問題が解けるようになり、論説問題も覚えられるようになりました。

結果的に、令和5年度ではまったく歯が立たなかった試験に対し、1年間の勉強で余裕をもって合格ラインに到達することができました。

これは、1年間しっかりと勉強すれば、電験二種の二次試験にも合格できるという証明でもあると思います。

電験三種に合格した人であれば、正しい勉強法を実践し、継続することで、必ず合格を目指せる試験です。

途中で不安になることもあると思いますが、自分を信じて、最後まで諦めずに頑張ってください!