「エネルギー管理士って難しいの?」

「電験三種と範囲がかぶっていると聞いたけど、どうなの?」

と気になる方も多いのではないでしょうか?

私自身もエネ管は電験三種取得後であれば、お得に取れる資格と知って挑戦し、独学で一発合格できました。

この記事では実際に勉強してみて感じた電験三種との違いや、実際の勉強時間などのリアルな体験談と、過去問を使った弱点の見える化、苦手分野の克服方法、効率的な暗記法など私が実践して効果のあった勉強法を紹介しています。

これから合格を目指している方の参考になればうれしいです!

目次

🎯 エネ管受験の動機|電験三種の知識を活かしてステップアップ!

電験三種と範囲がかぶり、お得に取得できる資格と知ったから

正直なところ、最初は「エネルギー管理士」という資格の存在すら知りませんでした。ですが、電験三種に合格したあとに「他にも活かせる資格はないかな?」と色々調べていたところ、この資格に出会いました。

調べてみると、なんと電験三種と試験範囲がかなり重なっていることが判明。「これは、勉強の貯金がそのまま使えるじゃん!」と思い、迷わずチャレンジすることに決めました。

📚 【完全独学】合格者が実践したエネ管一発合格までの勉強方法

ここでは私がエネルギー管理士(電気)に合格するまでに実践したことを5つのフェーズに分けて紹介します。

- 過去問で実力確認

- 参考書と過去問の並行学習

- 苦手分野の復習

- 課目Ⅰの学習

- 本番直前の仕上げ

私はエネルギー管理士に合格する前年に、電験三種に一発合格しています。今回ご紹介する勉強法は、電験三種の知識があることを前提に実践した内容となっています。

🧪 まずは過去問で“今の実力”をチェック!

「エネルギー管理士は、電験三種の知識があれば簡単に合格できる」という情報を目にしたのが、私のスタートでした。

それなら、まずは実力チェックだ!と思い、あえて事前の勉強は一切せずに、いきなり過去問に挑戦してみました。

使用したのは、

**オーム社「エネルギー管理士 電気分野 過去問題集」**です。

なお、課目Ⅰは電験三種と分野が異なるため、ここでは手を付けず、以下の3科目にチャレンジしました👇

- 課目Ⅱ:電気の基礎的な理論・計測・制御など

- 課目Ⅲ:電力と電気機器に関する内容

- 課目Ⅳ:電気の応用技術(選択問題あり)

📌 過去問チャレンジの結果(令和4年度)

| 科目 | 得点 | 正答率 | 判定 |

|---|---|---|---|

| 課目Ⅱ | 96点 / 150点 | 64% | 合格圏内 |

| 課目Ⅲ | 141点 / 200点 | 70.5% | 合格圏内 |

| 課目Ⅳ | 102点 / 200点 | 50.1% | 不合格ライン |

※合格基準は、正答率60%以上

📌 解いてみて感じたこと

- 課目Ⅱ(電気理論・計測・制御)

ラプラス変換や情報処理など、電験三種にはない内容も出てきましたが、電気回路や電気計測の問題は電験三種とほぼ同じ!

その分野は知識がそのまま活かせて、手応えを感じました。 - 課目Ⅲ(電気機器・設備)

これはまさに、電験三種の機械と電力分野の復習といった感じ。問題の雰囲気も似ていて、個人的には一番解きやすい科目でした。 - 課目Ⅳ(電力応用)

選択問題の「照明」と「電熱」は電験三種と内容が重なっているものの、問11・問12に出てくる電動力応用の分野は完全に新顔。

物理の知識が求められ、ここがめちゃくちゃ手強かったです。

全体を通して感じたのは、計算問題のマーク方式がちょっと独特だということです。

計算結果の数字を一桁ずつマークする形式になっていて、有効桁数を多めにとって計算しないと、答えがズレやすくて戸惑いました。

実際は多少の誤差が許容されるように“正解の範囲”が設定されているらしいですが、この形式はやりにくかったです。

また、問題の出題形式が電験三種とはかなり違う点も印象的でした。

出題内容や難易度は、三種とそこまで大きな差を感じなかったのですが、**問題文が電験二種の一次試験や共通テスト(旧センター試験)のような「穴埋め・誘導形式」**になっているんですよね。

なので、過去問で出題形式にしっかり慣れておくことが大切だと強く感じました。

こんな感じで、“まずは過去問を解いて現状を把握する”のはかなりおすすめです。

どこが戦えるのか、どこが苦手なのかが見えてくるので、次にやるべきことがはっきりしますよ!

🔄 参考書と過去問の“並行学習”

私のメインの勉強スタイルは、「過去問中心+参考書は補助」という形でした。

実際にやった流れをまとめると、こんな感じです。

【過去問演習】

まずは過去問1年分を解いて、自分の実力をチェック。

そのあと、本番形式で一気に7年分の過去問に取り組みました。

- 解いた範囲:令和4年度~平成27年度(計8年分)

- 課目Ⅰ(法規)は暗記要素が多いため、直前に回して後回し

- 本番のシミュレーション用に2年分はあえて残しておく

もちろん、「解いて終わり」にはしません。

間違えた問題やあやふやだった部分は、しっかり解説を読み込んで、理解を深めるように心がけました。

【参考書での学習】

過去問と並行して、参考書も一通り学習しました。

ただし、こちらは補助的な役割と考えていたので、軽めに1周する程度の学習にとどめています。

参考書はオーム社「エネルギー管理士 電気分野 徹底研究」を使用しました。

📚 学習の流れ

- 各章のPoint解説を読む→問題を解く→問題の解説を読んで理解を深める

- 過去問を解いていて「これはよくわからないな…」という分野を参考書でフォロー

- 電験三種にはない分野や苦手分野は重点的に学習

【ラプラス変換の復習もゼロからスタート】

大学時代にラプラス変換を学んだ記憶はあるものの……気づけば卒業して10年以上。しかも実務で使うこともなく、内容はほぼ完全に頭から消えていました。

「これはさすがに復習しないとマズい」と感じ、基礎から学び直すことに。

使用した参考書は、

📘 電気書院「いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖」

この参考書は、ラプラス変換に限らず電験に必要な数学の基礎がギュッと詰まっていて、忘れていた知識を思い出すのにとても役立ちました。

完全に忘れていた自分でもスムーズに読み進められたので、久しぶりに数学に触れる人にはかなりおすすめです。

電験三種の知識がある私の場合、がっつり参考書から入るよりも、「とにかく過去問で試験慣れ+実戦形式」の方が合っていたと感じています。

本番に近い形式でどんどん問題に触れていくことで、試験のクセや問われ方にも自然と慣れていけました。

🧩 苦手分野の過去問を“分野別に一気に復習”!

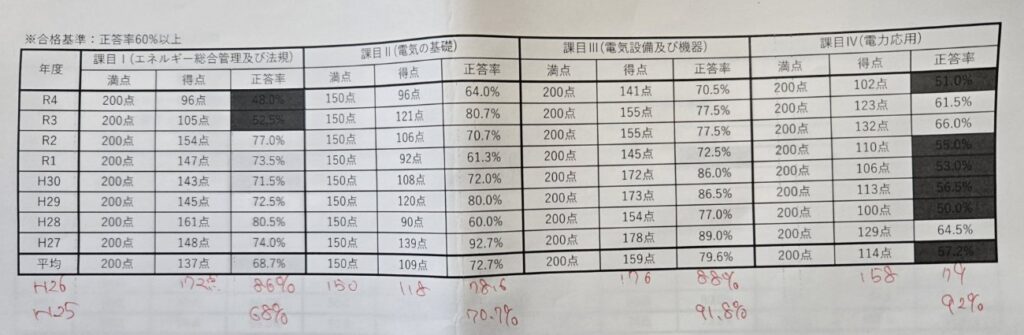

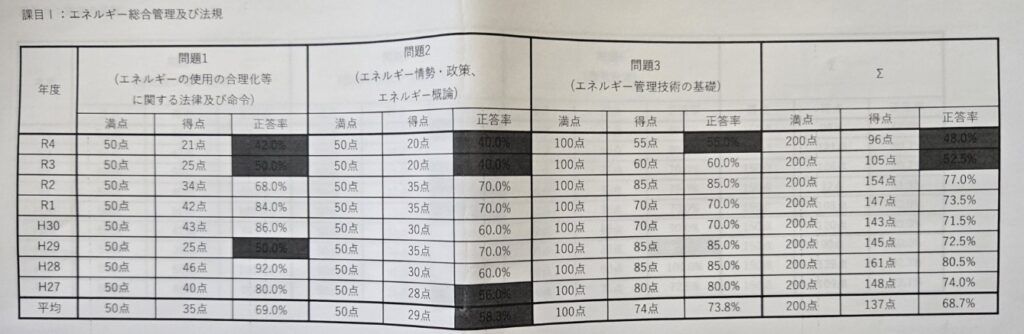

8年分の過去問を解き終えたタイミングで、私は**「得点の分析」**を行いました。

各科目の合計点に加えて、分野ごとの得点率もチェックし、自分の弱点を“見える化”していきました。

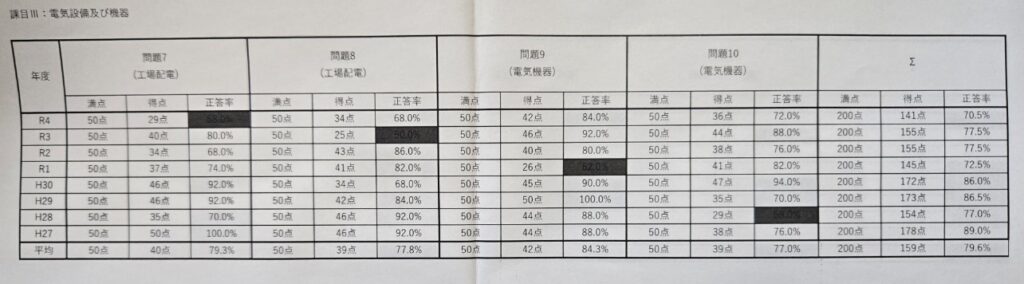

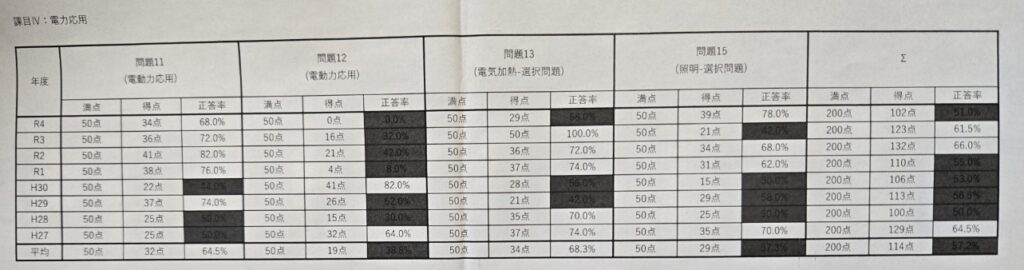

以下のように年度毎にエクセルに点数をまとめ、正答率が60%を下回っている箇所が網掛けされるようにしました👇

網掛けされている部分が多い科目、分野こそが私の弱点です。

🧮 全科目総合得点

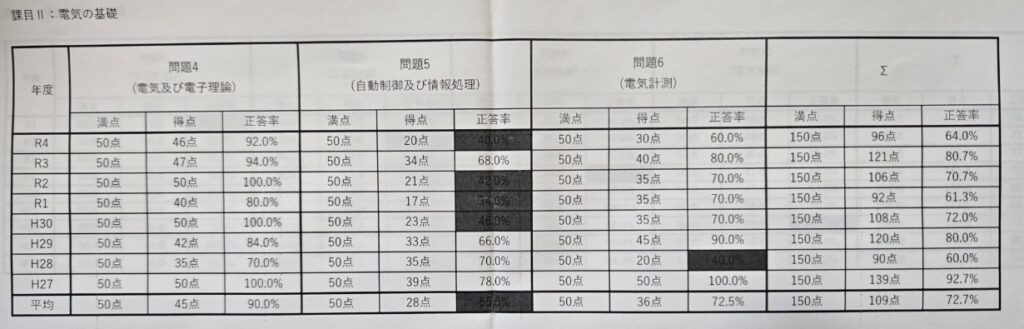

⚡ 課目Ⅱ(電気の基礎)

🏭 課目Ⅲ(電気設備及び機器)

💡 課目Ⅳ(電力応用)

🔍 得点分析で見えた自分の弱点

- 課目Ⅱ:8年分すべて合格点クリア

→ ただし、「自動制御」と「情報処理」の得点率が低め - 課目Ⅲ:8年分すべて合格点クリア

→ 特に苦手な分野はなく、バランスよく得点できていた - 課目Ⅳ:8年中、合格点クリアはわずか3年分

→ 明らかに苦手科目。

→ 「電動力応用」「照明」「電気加熱」の3つの分野が全体的に低得点

⚡ 分野別に“過去問を一気解き”で克服!

ここからは、苦手分野をピンポイントで集中対策していきました。

やったのは「分野別に過去問を8年分一気に解く」という方法です。

たとえば:

- 電気加熱(課目Ⅳ):R4~H27までの8年分の「電気加熱の問題」をまとめて解く

- 照明(課目Ⅳ):同様に8年分まとめて解く

- 電動力応用(課目Ⅳ):これも8年分連続で解く

- 自動制御・情報処理(課目Ⅱ):この2つも同様に集中演習

このやり方で、以下のような効果がありました。

- 同じ分野の問題を連続して解くことで、「毎年似たような出題パターン」が見えてくる

- 分野ごとのクセや頻出テーマがつかめて、苦手意識が少しずつ薄れていく

- 何度も繰り返すことで、内容の理解が深まり定着する

🎯 学習の優先順位も明確に

- 課目Ⅱ:弱点だった「自動制御」と「情報処理」に絞って復習

- 課目Ⅲ:安定して得点できていたので、優先順位は低め

- 課目Ⅳ:全体的に苦手だったので、優先的に全分野を徹底的に復習

この「分野別一気解き」は、苦手分野の克服にはかなり効果的でした!

本番でも「あ、このテーマまた出てる!」と落ち着いて解けたので、苦手を自信に変えるためのトレーニングとして本当におすすめです。

🧠 課目Ⅰの学習は“暗記+過去問”で割り切る!

課目Ⅰは、他の課目と違って法規メインの暗記科目。

私は試験の2ヵ月ほど前から本格的に対策をスタートしました。

【過去問演習:計算問題は点が取りやすい!】

- 過去問演習は法規の暗記と並行して実施

- 過去問は10年分中、2年分をシミュレーション用に残し、8年分を演習

- 解いてみて気づいたのが、問題3(計算問題)が驚くほど簡単!

- 電験三種や他の課目と比べてもレベルが低く、得点源になりやすい

- 毎年同じような問題が出る

- 逆に言えば、ここで落とすのはもったいない

この結果から、課目Ⅰは**「計算問題は対策最小限+法規の暗記重視」**という方針に切り替えました。

【法規の暗記:効率重視で取り組む方法】

法規の暗記は正直、量が多くて骨が折れます。

そこで、私は以下のようなやり方で効率よく進めました。

- 参考書の太字部分に絞って暗記

- 緑の暗記用ペンで太字をマーキング → 赤シートで隠して繰り返し確認

- 太字以外も出題されることはあるけれど、

- まずは「出やすい太字だけは絶対に覚える」

- その他の部分は、本文を声に出して読む+何となく頭に入れるスタイル

暗記用ペン+赤シートはみんな知っているこんなやつです👇

この方法なら、完璧を目指さなくても点を取りにいけるレベルまで持っていくことができます。

課目Ⅰは割り切って「効率重視」でOK!

全範囲を完璧にするのは非現実的なので、計算問題で稼ぎつつ、暗記は重点を絞って確実に拾うことが、合格への近道だと感じました。

🏁 本番直前は“シミュレーション&弱点補強”で仕上げ!

試験直前の仕上げ期間では、これまでの学習の成果を確認しつつ、苦手分野を徹底的に補強しました。特に本番に向けての**実践形式の演習(シミュレーション)**と、弱点ノートでの総復習がかなり効果的でした。

【本番のシミュレーション:学習成果の確認】

過去問を8年分終えたあと、残しておいた2年分(H26・H25)と、雑誌『電気計算』の模試で本番を想定したシミュレーションを実施。

その結果がこちらです👇

📘 平成26年度

- 課目Ⅰ:172/200点(86%)

- 課目Ⅱ:118/150点(78.6%)

- 課目Ⅲ:176/200点(88%)

- 課目Ⅳ:158/200点(79%)

📘 平成25年度

- 課目Ⅰ:136/200点(68%)

- 課目Ⅱ:141/150点(70.7%)

- 課目Ⅲ:183/200点(91.8%)

- 課目Ⅳ:184/200点(92%)

📘 電気計算 模試

- 課目Ⅰ:139/200点(69.5%)

- 課目Ⅱ:115/150点(76%)

- 課目Ⅲ:187/200点(93.7%)

- 課目Ⅳ:178/200点(89%)

✅ 全科目で合格ラインクリア!

特に一番不安だった課目Ⅳの点数がグンと伸びて、自信に繋がりました。

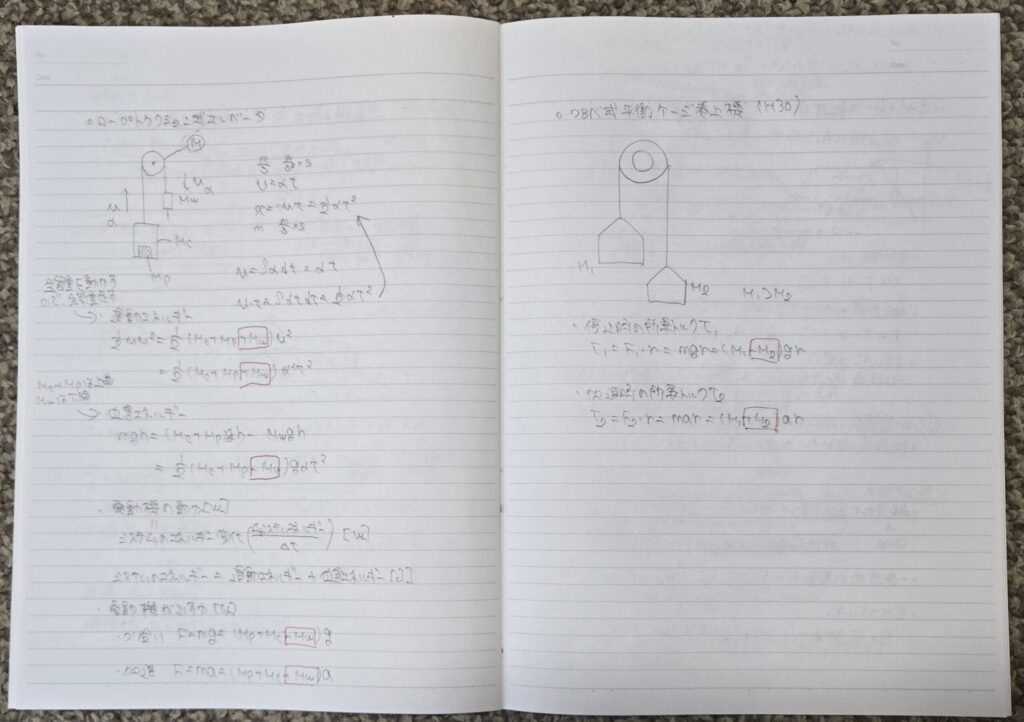

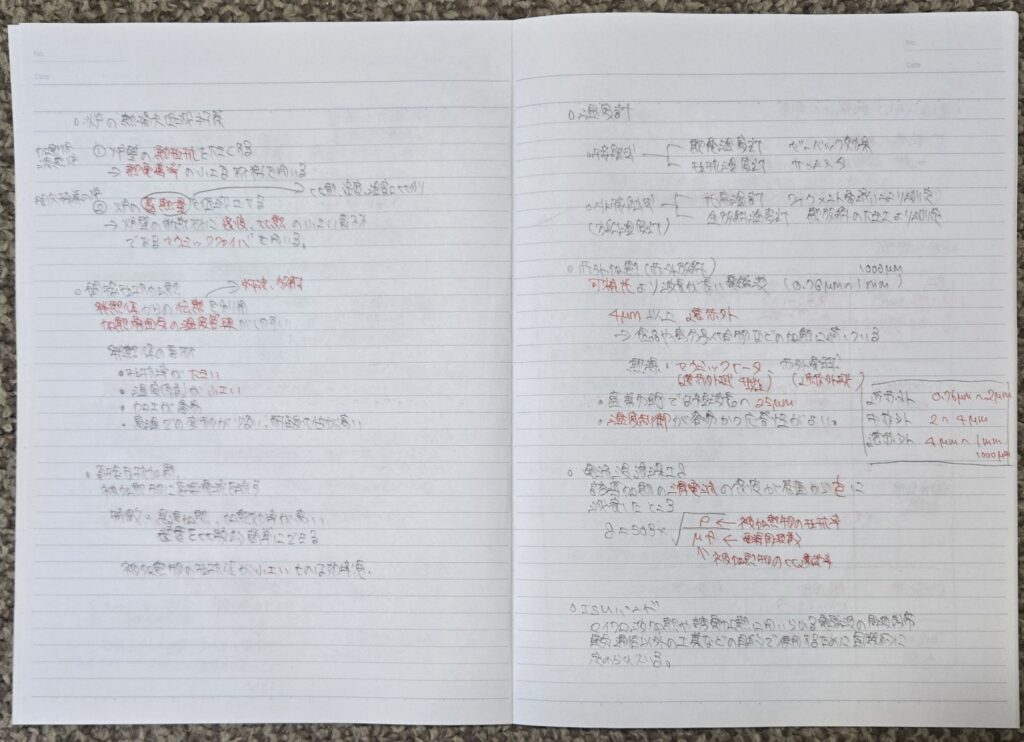

【弱点ノートの作成:直前期の心強い味方】

点数の伸び悩んでいた課目Ⅳを中心に、分野別で弱点を徹底的に洗い出しました。

こちらが弱点ノートの一部です👇

- 過去問10年分から「よく出るテーマ」や「間違えやすい問題」をピックアップ

- 間違えた問題や苦手な分野を**“弱点ノート”にまとめて1冊に集約**

- 本番前はこのノートを繰り返し見直すことで、効率的に復習ができました

本番前は新しいことに手を出すより、これまでやってきた内容を整理&強化することがカギです。

特に“点が取れていない課目や分野”を集中して対策することで、全体の仕上がりがグッと変わってきます!

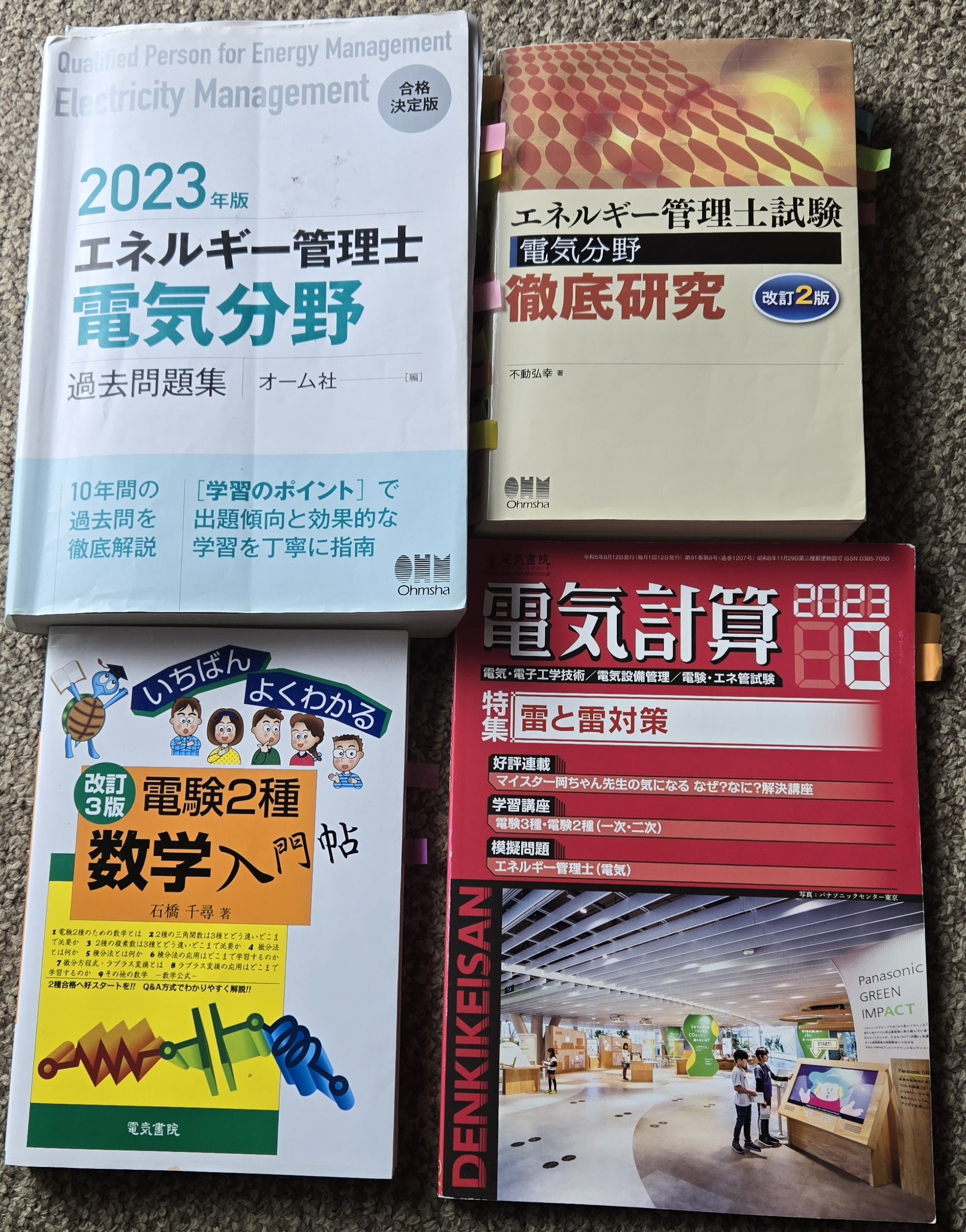

📖 使用した参考書と周回数

勉強に使用した参考書・過去問題集と周回数は下記の通りです👇

復習は苦手分野を優先的、中心に行いました。

| 使用テキスト | 周回数 |

|---|---|

| オーム社「エネルギー管理士 電気分野 過去問題集」 | 3週程度 |

| オーム社「エネルギー管理士 電気分野 徹底研究」 | 1週 |

| 電気書院「いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖」 | ラプラス変換のみ1週 |

| 電気書院『電気計算 2023年8月号』 | 模試のみ1周 |

⏱️ 私の勉強時間はどのくらいだったのか?

2023年度のエネルギー管理士(電気)は、試験日が7月30日。

私が勉強を始めたのは2月25日だったので、準備期間はおよそ5か月間でした。

📆 平日・休日・直前期の勉強時間

- 平日:1~2時間(仕事の後にコツコツ)

- 休日:4~6時間(まとまった時間を使って集中)

- 直前期の休日:1日6~8時間ほど、ラストスパート!

実際に勉強時間を記録したわけではありませんが、トータルではおそらく300~400時間程度になると思います。

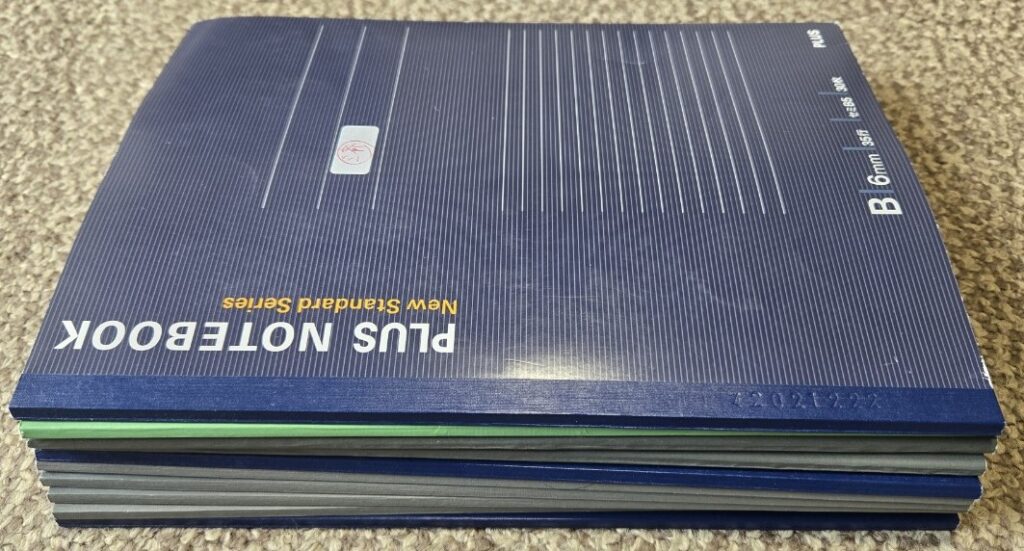

📒 演習ノートの使用冊数で比較してみる

私は勉強で使った**「演習ノート」**を保管していて、これがそのまま勉強量の目安にもなっています。

- 電験三種:40冊

- 電験二種(二次試験):38冊

- エネルギー管理士:10冊

こちらがエネ管に使った演習ノート👇

こうして比べてみると、エネ管の勉強量は電験三種や二種の時と比べてかなり少なめです。

その理由はもちろん、すでに電験三種の知識がベースにあったから!

まったくゼロから始めるのではなく、過去の勉強が土台になったおかげで、効率よく学習を進められました。

「勉強時間は○時間やらないと合格できない」と言い切ることはできませんが、“どれだけ中身の濃い時間を積み重ねられるか”が重要だと感じています。

📊 試験結果(自己採点)

令和5年度のエネルギー管理士(電気)試験について、公式解答と照らし合わせて自己採点した結果をまとめました。

各科目の得点とともに、試験当日の感触や所感も正直に書いていきます。

📋 自己採点(総合得点)

| 科目 | 得点 | 正答率 | 判定(合格基準) |

|---|---|---|---|

| 課目Ⅰ | 138/200点 | 69% | ◎ 合格(60%以上) |

| 課目Ⅱ | 124/150点 | 82.6% | ◎ 合格(60%以上) |

| 課目Ⅲ | 176/200点 | 88% | ◎ 合格(60%以上) |

| 課目Ⅳ | 161/200点 | 80.5% | ◎ 合格(60%以上) |

🧮 各課目の設問別 得点内訳

⚖️ 課目Ⅰ(エネルギー総合管理及び法規)

- 問題1(法令):28/50

- 問題2(エネルギー情勢):25/50

- 問題3(計算):85/100

⚡ 課目Ⅱ(電気の基礎)

- 問題4(電気回路):45/50

- 問題5(自動制御・情報処理):39/50

- 問題6(電気計測):40/50

🏭 課目Ⅲ(電気設備及び機器)

- 問題7(工場配電):45/50

- 問題8(工場配電):39/50

- 問題9(電気機器):40/50

- 問題10(電気機器):47/50

💡 課目Ⅳ(電力応用)

- 問題11(電動力応用):44/50

- 問題12(電動力応用):26/50

- 問題13(電気加熱):44/50

- 問題15(照明):47/50

📌 試験の所感と振り返り

- 課目Ⅰ

問題3の計算問題で点を稼げたのは大きな収穫。

ただし、令和5年度の試験は法改正があり、問題1の法規や問題2の暗記問題で失点が目立ち、結果的に4科目中で最も低い得点になりました。 - 課目Ⅱ

得意な電気回路(問題4)で、本番中に解法が思いつかず焦る…!

それでも、なんとか点は確保できたのでホッとしました。

問題5・6は過去問や参考書に無い内容も出ましたが、実務経験の知識が活きてカバーできたのが勝因だったと思います。 - 課目Ⅲ

一見すると難しそうな計算問題が並び「これはヤバいかも…」と不安になったものの、過去問と同じパターンが多く得点源に!

自分の中で一番自信のあった科目で、結果も最高得点でした。 - 課目Ⅳ

問題12を見た瞬間、「なんだこれは(笑)」と思って、できる問題から実施。

最後に挑戦するも、時間切れで半分しか解けずちょっと悔しい…。

それでも他の問題でしっかり稼げたおかげで、結果的に8割取れ、苦手だった課目Ⅳでこの得点は大満足です。

全体的に見ると、特に苦手だった課目Ⅳの得点アップが合格のカギになったと感じます。

過去問の分析と、分野ごとの対策を地道にやってきたことが、結果につながりました!

令和4年上期に合格した電験三種と比較すると、体感難易度は同じくらいだったかな、と思います。

過去問からの出題が多くなった現在の電験三種と比較すれば、エネ管のほうが難しいかもしれませんね。

🌟 実際に効果を感じたおすすめの勉強法

エネルギー管理士に合格する為に実践した勉強法の中で特に効果があったおすすめの勉強法は以下の2つです。

- 過去問の分野別一気解き

- 法令の太字暗記法

📂 過去問を分野別に一気に復習したのが効いた!

過去問をただ年度順に解くだけでなく、「分野別にまとめて解き直す方法」がかなり効果的でした。

- 最初に8年分を本番形式で通しで解く

- 「同じ科目の同じ分野」に絞って、過去問を8年分連続で解き直し

- 例えば、課目Ⅳの“電気加熱”や“照明”など、テーマごとに集中して演習

このやり方のメリットは…

- 短期間で傾向をつかめる

- 似たような出題が繰り返されていることに気づける

- 反復によって理解が深まり、記憶にも残りやすい

勉強時間にもよりますが、1日で2〜4年分くらいの「同一分野」なら一気に進められるので、短期間でぐっとレベルアップできた感覚がありました。

🖍️ 法規の暗記は「参考書の太字」だけを重点的に!

エネ管の法規は電験三種と同様、文章の穴埋め形式で出題されます。

法令は文章が決まっているので、前後の文章から推測しにくいし、選択肢はどれもそれっぽい日本語…💦

つまり、正確に暗記しないと絶対に太刀打ちできないタイプの問題なんです。

そこで意識したのが、以下の方法👇

- 使用した参考書で「太字」になっている部分だけを重点的に暗記

- 緑の暗記ペン+赤シートで、ひたすら記憶に定着させる

- その他の本文は音読などで全体の流れだけ把握

この「太字暗記法」は電験三種の法規のときにも効果があったので、今回も取り入れました。

結果的に頻出箇所の記憶がバッチリ定着して、本番でもスムーズに解答できたと思います。

🔁 反省点(もっと効率良く勉強する為に)

エネ管の勉強全体としては大きな失敗や無駄はなかったと感じていますが、「もっと効率よくできたかも」と思った点をあえて挙げるとすればこちら👇

参考書での並行学習は最小限でよかったかも?

電験三種を取得済みだったこともあり、

正直、エネ管の学習はほぼ過去問中心でも十分対応できたと思っています。

参考書の学習は電験三種の復習にはなったので無駄ではなかったと思いますが、

実際に感じたのは…

- 参考書は“わからないときに調べる用”で十分

- 新しい分野や法規を学ぶときには便利だった

- この参考書だけで合格レベルには届かない

この参考書には最低限の知識は載っていましたが、実際の試験では「参考書に出てこない内容」も多く出題されます。

そのため、過去問を解きながら、必要なところだけ辞書的に参考書を活用するという使い方が効率的だったと、今では思います。

ちなみに、もしこれからエネ管を受ける方がいれば、「電験三種の知識があるなら、まずは過去問からスタートするのがおすすめ」です!

✅ まとめ:電験の知識を活かして、効率よくエネ管合格へ!

今回は、私がエネルギー管理士(電気分野)に合格するまでに実践した勉強法や工夫、試験当日の様子までリアルな体験談をお伝えしました。

✅ 本記事のポイント

- 勉強期間は約5か月、総時間は300~400時間ほど

- 過去問演習は超重要!特に分野別にまとめて復習したのが効果大

- 法規の暗記は参考書の太字だけを徹底的に覚えるのがコスパ良し

- 模試で実力チェック&本番のシミュレーションも忘れずに

- 電験三種の知識がある人は、参考書よりも過去問メインでOK!

エネ管は決して簡単な試験ではありませんが、電験三種や電験二種の知識をベースに、戦略的に学習すれば十分合格を狙える試験です。

このブログがこれからエネルギー管理士を目指す方の参考になれば嬉しいです!

📝 あわせて読みたい!エネ管(電気) 受験対策のおすすめ記事

エネ管(電気)の受験を考えている方に向けて、他にも役立つ記事をまとめました👇

ぜひこちらもチェックして、合格に向けた準備を万全にしましょう!